© Felix Petermann, MDC

Berliner Gemeinschaftsprojekt: Dieses Mikroskop kann einzelne Moleküle in der Zelle sehen

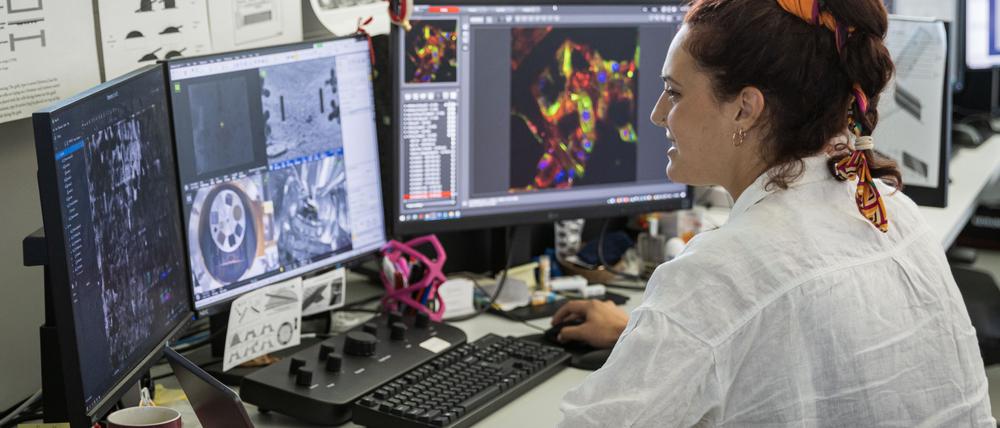

Berlin ist um ein Stück Spitzentechnologie reicher. Künftig können sich Forschende einzelne Moleküle direkt in der Zelle anschauen. Dafür griffen Unis und Institute tief in die Tasche.

Ob es die Reise wert ist, müssen die Berliner Forschenden künftig selbst entscheiden. Seit Kurzem steht auf dem Forschungscampus Buch im nördlichen Zipfel Berlins – knapp vor der Grenze zu Brandenburg – ein kostspieliges Elektronenmikroskop. Am Freitag wird es offiziell eingeweiht.

„So etwas entsteht, wenn alle am selben Strang ziehen“, sagt Oliver Daumke, Strukturbiologe am Max-Delbrück-Centrum. Das MDC, die Charité, die Freie und die Humboldt-Uni sowie das benachbarte Leibniz-Institut für molekulare Pharmakologie haben zusammengelegt für dieses Projekt.

Der Preis für das Gerät allein liegt bei fünf, mit der Technik drumherum sogar bei acht Millionen Euro. Das Geld dafür stammt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Für das eigens errichtete würfelförmige Gebäude wurden noch einmal 2,9 Millionen fällig. Dazu kommen die Kosten für den Betrieb und den neu aufgebauten Mitarbeiterstab. Hier wurde also kräftig investiert.

Bedingungen wie im Weltraum

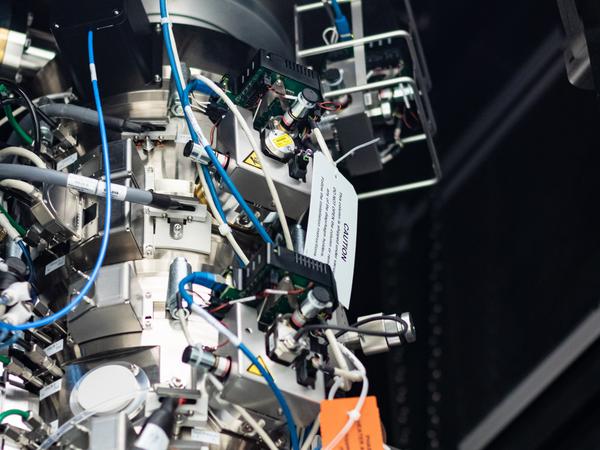

Das Mikroskop selbst hat die Anmutung von Weltraumtechnik: Es besteht aus einem wilden Knäuel aus Kabeln, Schläuchen und präzise gearbeitetem, blankpoliertem Metall, das in einen vier Meter hohen Schrank gestopft ist.

© Felix Petermann, MDC

Im Inneren der Maschine herrschen eisige Temperaturen und ein Hochvakuum „wie in der Stratosphäre“, wie Christoph Diebold, Leiter des Hauses, erklärt. In dieser Atmosphäre prallen von Magneten gelenkte Elektronen auf schockgefrostete Zellen. Dahinter detektiert ein Schirm, wie stark sie von ihrer Flugbahn abgelenkt wurden.

Doch es handele sich hier um kein gewöhnliches Kryo-Elektronenmikroskop, fährt der Charité-Wissenschaftler fort. Es sei so empfindlich, dass es das Innenleben der Zelle „im Picometer-Bereich“ abbilden könne. Ein Wassermolekül ist etwa hundert Picometer groß.

Außerdem verfüge es über eine Kippsteuerung: Sie winkelt die Probe im Elektronenstrahl an, der sie aus unterschiedlichen Richtungen durchleuchtet. So entstehen aus Hunderttausenden Einzelbildern räumliche Modelle von Molekülen.

Eine rasende Entwicklung

Die Technik für diese Art der Strukturbiologie hat sich in den letzten 20 Jahren rasend entwickelt. Während dieser Zeit hätten die Geräte gelernt, tausendmal mehr Details aufzulösen, erklärt Christian Spahn, Forscher an der Charité.

Deutschlandweit gibt es etwa 40 Kryo-Elektronenmikroskope verschiedener Bauarten, verteilt auf wenige Zentren. Die Technologie dieser „Kryo-EM“ schließe eine Lücke in der biologischen Bildgebung, sagt der Wissenschaftler.

Denn im Lichtmikroskop wären einerseits zelluläre Strukturen sichtbar. Andererseits sei der räumliche Aufbau isolierter Proteine aus Kristallstudien bekannt. „Aber die Nano-Ebene dazwischen war für viele Jahre sehr mysteriös“, sagt er.

© Felix Petermann, MDC

Mit der Technik hat Spahn schon die Ribosomen aus sich entwickelndem Gehirngewebe untersucht, allerdings außerhalb der Zellen. Diese molekularen Maschinen produzieren sämtliche Eiweiße des Körpers. Das neue Gerät soll es nun ermöglichen, die Partikel direkt in Zellen zu analysieren, die aus den Gehirnen von Mäusen stammen.

An der Freien Universität im Berliner Süden steht ein weiteres Gerät mit ähnlichen Fähigkeiten. Die Moleküle direkt in der Zelle ansehen könne man nur in Buch, sagt Diebold: „In Österreich oder Deutschland gibt es keine vergleichbare Anlage“.

Das Elektronenmikroskop ist ein Urberliner, denn hier wurde es 1931 vom späteren Nobelpreisträger Ernst Ruska zusammen mit Max Knoll erfunden und bei Siemens weiterentwickelt. Nach dem Krieg forschte Ruska am Fritz-Haber-Institut in Dahlem.

Mit ihm arbeitete die Namenspatronin für das „Isolde-Dietrich-Haus“ zusammen, in dem das neue Mikroskop steht: Die Physikerin konstruierte eine Linse mit heliumgekühlten Spulen, die ein besonders stabiles Magnetfeld auszeichnet. Die aufwendige Technik hat sich allerdings nicht durchgesetzt. In Buch sind konventionelle Magneten am Werk, die sind günstiger.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false