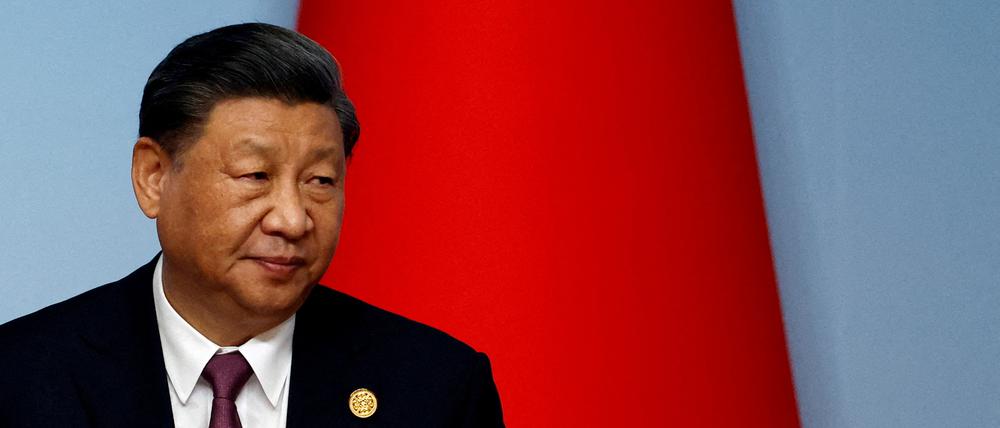

© REUTERS/Florence Lo

Das Ende der Hybris: China wird zum Risiko für die Weltwirtschaft

Die wirtschaftliche Lage der Volksrepublik ist kritisch – auch, weil der Alleinherrscher Xi die Basis für den Aufstieg seines Landes zerstört. China ist nun ein Risikofaktor.

Kollabierende Immobiliengiganten, Deflationstendenzen, Überschuldung im Privatsektor – lange nicht war die ökonomische Lage der Volksrepublik so labil wie derzeit. Auch wenn die Nachrichten vom Tod des chinesischen Wirtschaftsmodells übertrieben sind, besorgniserregend sind die Entwicklungen allemal.

Das Problem: Niemand weiß die Dimension der aktuellen Krise wirklich einzuschätzen, was auch damit zusammenhängt, dass man den statistischen Daten aus China nicht so recht trauen kann. Auch deshalb nimmt die Nervosität an den Finanzmärkten zu.

Was sich mit einer bestimmten Gewissheit schon jetzt sagen lässt: Die Zeiten, in denen das Pekinger Politbüro die Konjunktur fast nach Belieben steuern konnte, sind vorbei. Die Zeiten, in denen China den Rest der Weltwirtschaft mit gigantischen Konjunkturprogrammen entlastete – wie zuletzt während der Finanzkrise – sie sind Geschichte.

Das Gegenteil ist der Fall: China ist zum Risikofaktor für die Weltwirtschaft geworden. Trotz aller Rückschläge – die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt trägt 2023 laut Prognose des Internationalen Währungsfonds immer noch ein Drittel zum globalen Wirtschaftswachstum bei.

Man kann sich also leicht ausrechnen, was es bedeutet, sollte Chinas Wirtschaft tatsächlich kollabieren. Selbst eine länger anhaltende Stagnation oder eine Phase niedriger Wachstumsraten von zwei bis drei Prozent, wie sie etwa Harvard-Ökonom Kenneth Rogoff für die kommende Dekade erwartet, bedeuteten nicht nur für die Volksrepublik eine ökonomische Zeitenwende, sondern auch für die Weltwirtschaft.

Besonders betroffen wäre jene Volkswirtschaft, die den Wohlstandzuwachs der vergangenen Jahrzehnte zu großen Teilen dem Aufstieg Chinas zu verdanken hat: Deutschland. Für Schadenfreude gibt es also keinen Anlass – nicht für Deutschland, nicht für die Europäer und auch nicht für die USA, die spätestens seit der Präsidentschaft Donald Trumps nichts unversucht lassen, den Systemrivalen einzudämmen.

Auch sein Nachfolger Joe Biden schließt nahtlos an die radikale Anti-China-Politik seines Vorgängers an. Und wenn der Präsident von einer „tickenden Zeitbombe“ spricht, schwingt da sicher ein Stück Häme mit.

Wie kritisch die Lage in China ist, davon zeugen gleich mehrere Entwicklungen. Dabei sind die Insolvenz des Immobiliengiganten Evergrande in den USA, die Schieflage des Wettbewerbers Country Garden oder des Finanzkonglomerats Zhongzhinur nur die sichtbarsten Zeichen der Krise.

Jetzt rächt sich, dass der chinesische Staat die Immobilienbranche über Jahrzehnte als planwirtschaftliches Instrument zur Feinsteuerung der Konjunktur missbrauchte. Der Sektor steht inzwischen für fast ein Viertel der gesamten Wirtschaftsleistung des Landes und ist hoffnungslos aufgebläht. Die notwendige Stutzung des Sektors auf Normalmaß wird enorme Folgen für die Gesamtwirtschaft haben.

Schon jetzt zeigen sich überall Symptome dieser Korrektur: China muss inzwischen Dollars verkaufen, um seine Währung zu stützen. Die ausländischen Direktinvestitionen waren im zweiten Quartal so niedrig wie noch nie.

Die Schattenbanken, die jahrelang das kreditgetriebene Wachstum befeuerten, wanken. Die ersten Ratingagenturen erwägen öffentlich, die Kreditwürdigkeit des Landes herabzustufen. Die Zahlen zur Jugendarbeitslosigkeit, die zuletzt bei 20 Prozent gelegen hatte, veröffentlicht die Regierung vorsichtshalber gar nicht mehr.

Die aktuellen Krisensymptome bilden ein gefährliches Gemisch mit den langfristigen Risiken des Landes. Zu den aktuellen Problemen kommt eine dramatische Überalterung. Die Erwerbsbevölkerung schrumpft bereits in bedenklichem Maß. Außerdem sind der Privatsektor und die Kommunen massiv überschuldet.

Das größte Risiko allerdings ist und bleibt politischer Natur: Xi Jinping, Parteichef und Präsident auf Lebenszeit, hat alle Macht an sich gezogen, neigt zur Hybris und betreibt eine Re-Ideologisierung des Landes.

Es gilt wieder eine an Mao angelehnte Führungskultur: Der große Vorsitzende steuert – und alle folgen. Irrt der große Steuermann allerdings, hat das System ein Problem. Das galt für sein erratisches Corona-Krisenmanagement. Und es gilt noch mehr für seine wirtschaftspolitische Strategie.

Xi handelt aus der Angst, dass die Volksrepublik das gleiche Schicksal erleiden könnte wie einst die Sowjetunion. Xi nimmt den Chinesen das bisschen Freiheit, die Deng Xiaoping ihnen in den 80er-Jahren gegeben hatte.

Was der amtierende Herrscher mit absolutistischem Anspruch unterschätzt: Die Basis für den Aufstieg zur ökonomischen Supermacht waren die kapitalistischen Elemente und die Experimentierfreude, die Deng zuließ. Er beendete den Personenkult, dezentralisierte die Macht und führte an der Spitze der Partei die kollektive Führung ein.

Xi aber, der global die Systemfrage stellt und sein Modell für welttauglich hält, ist auf dem besten Weg, das System zu schwächen. Die Legitimation für seine absolute Herrschaft aber basiert auf dem Wohlstandsversprechen. Je weniger das System in der Lage ist, dieses Versprechen einzulösen, desto mehr braucht der Sozialismus den Totalitarismus zum Überleben.

Am Ende stellt sich die Frage, was der Westen mehr zu fürchten hat: ein starkes oder ein schwaches China. Denn nicht selten neigen Diktatoren dazu, von inländischen Krisen abzulenken, indem sie außenpolitische Abenteuer eingehen. Oder anders ausgedrückt: Das Risiko einer Taiwan-Invasion wächst mit der Schwäche der Wirtschaft.

Dieser Text erschien zuerst im Handelsblatt.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- false

- showPaywallPiano:

- false