© Guido Mangold

Rudolf Zwirner im Interview: „Die Besucher riefen: Schweinerei! Pornografie!“

Rudolf Zwirner erfand 1967 die erste Kunstmesse der Welt und lockte Käufer mit spektakulären Happenings. Heute beklagt er den Einfluss der Investoren.

Der 86-jährige Rudolf Zwirner ist seit bald 60 Jahren im Kunstgeschäft. Er lernte bei Hein Stünke in Köln, Heinz Berggruen in Paris und Gerd Rosen in Berlin, bevor er zur Documenta nach Kassel berufen wurde und schließlich eigene Galerien zunächst in Essen, dann in Köln eröffnete. Bei Zwirner zeigte Joseph Beuys seine erste Fettecke, René Magritte bekam die erste Schau in Deutschland. Zwirners wichtigster Kunde wurde der Supersammler und Schokoladenfabrikant Peter Ludwig, dem er nicht nur Warhol und Lichtenstein, sondern auch Kunst von Gerhard Richter bis Sigmar Polke verkaufte - und damit den Grundstock des Museums Ludwig schuf. Seine eigene Galerie schloss Zwirner 1992 und zog Mitte der 90er zurück in seine Geburtsstadt Berlin.

Herr Zwirner, wie kam es zum "Kölner Kunstmarkt", dieser allerersten Kunstmesse überhaupt?

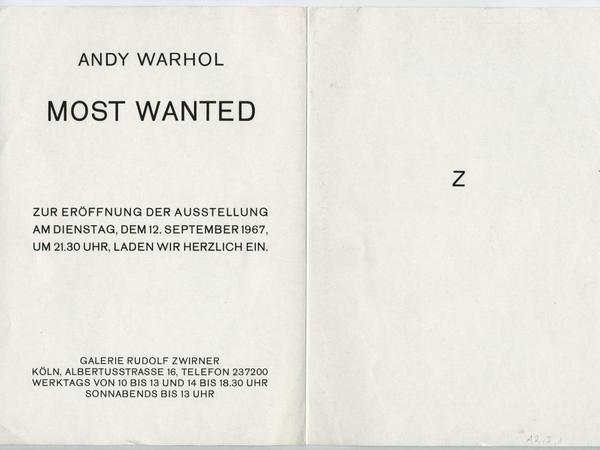

Ich stellte Ende der Sechzigerjahre bereits die Pop-Art-Künstler Jim Dine, Andy Warhol und Roy Lichtenstein aus, aber niemand interessierte sich dafür. Es kamen kaum Besucher, die Presse ignorierte uns. Ich beschloss deshalb zunächst, mit meiner Galerie nach London zu gehen, wo es eine vitale Pop- und Modeszene gab. Im letzten Moment überlegte ich es mir anders, weil mir eine gute Freundin, die dort eine Galerie unterhielt, davon abriet. Ohne einen Lord im Hintergrund, einen Geldgeber, hätte ich keine Chance, sagte sie. Daraufhin kehrte ich nach Köln zurück. Ich wusste, dass wir die Strukturen ändern mussten, wenn wir junge Kunst verkaufen wollten.

Sie entwickelten das Modell Kunstmesse zusammen mit Hein Stünke, in dessen Galerie Sie in den fünfziger Jahren volontiert hatten. Sie kannten sich aus Ihrer Kindheit in Braunschweig, wo er in der Nähe Ihres Elternhauses die NS-Akademie für Jugendführung leitete. Über seine Rolle im "Dritten Reich" hat Stünke später nie mehr gesprochen. Stand das nicht zwischen Ihnen?

Natürlich habe ich mehrfach versucht, mit ihm ins Gespräch zu kommen, aber er wollte nicht. Stünke ist damals reingeschlittert, er ist selbst ein Verführter. Als ehrgeiziger junger Mann, der aus dem Arbeitermilieu stammte, ermöglichte ihm die NSDAP, das Abitur zu machen und zu studieren. Auch für mich wäre das keine leichte Auseinandersetzung geworden, denn geboren 1933, zwanzig Jahre nach Stünke, hatte ich trotzdem das Gefühl, ebenfalls der Tätergeneration anzugehören. Auch wenn ich damals noch ein Kind war. Hein Stünke und seiner Frau Eva verdanke ich viel. Bei ihnen lernte ich als Volontär die zeitgenössische Kunst kennen und begegnete Ernst Wilhelm Nay, Fritz Winter, Max Ernst, die alle keine Nazis waren.

© bpk / Angelika Platen

Alle drei galten während des NS-Regimes als "entartet".

Die Museen und privaten Sammler kauften damals vornehmlich solche Werke. Oder sie gingen nach Paris, wo man endlich die Moderne erwerben konnte, die französische Avantgarde der Nachkriegszeit: bevorzugt abstrakte Kunst stellvertretend für alles, was es in Deutschland während des "Dritten Reichs" nicht geben durfte. Dass gleichzeitig seit den späten fünfziger Jahren in Deutschland und Amerika eine völlig andere Kunst entstand, ein neuer Realismus, wurde nicht wahrgenommen.

Lesen Sie das Wichtigste aus der Berliner Kunstszene - alle 14 Tage als Newsletter. Die interessantesten Ausstellungen. Die relevantesten Kunstthemen. Hier kostenlos abonnieren!

Um Menschen in die Galerie zu locken, luden Sie schon in den 60ern zu Live-Abenden, mit Nam June Paik am Flügel und Charlotte Moorman, die unbekleidet Cello spielte. Eine Mischung aus kultiviertem Beisammensein und Spektakel.

Das war aus der Not geboren, um das Interesse an zeitgenössischer Kunst zu wecken. Dass sich Nam June Paik die Hosen runterzog und halbnackt im Flügel verschwand, war typisch für die damalige Zeit. Die Künstler wollten schocken und Diskussionen auslösen. Fluxus war eine antibürgerliche Bewegung. Als Charlotte Moorman die Spitze ihres Cellos im geöffneten Mund von Paik platzierte und Bach spielte, verließen die ersten Besucher "Schweinerei! Pornografie!" rufend die Galerie. Zurück blieb ein kleiner Kreis, der das Happening zu schätzen wusste.

© Hans Ahlborn

Sie aber wollten ein niederschwelliges Angebot für ein anderes Publikum schaffen?

Unbedingt! Galerien galten damals als esoterisch. Sie wurden nur von betuchten Sammlern besucht oder wer mit den höheren Weihen der Kunst vertraut war. Meist war das Publikum sehr viel älter als ich. Nur bei Eröffnungen ging es etwas zwangloser zu, auch wenn WIR alle immer sehr formal gekleidet waren mit Anzug und Krawatte. Ich hielt eine Ansprache, es wurde Wein gereicht. Gekauft wurde so gut wie nichts.

Das änderte sich mit dem ersten Kölner Kunstmarkt: 15.000 Besucher kamen in den Gürzenich, die Festhalle in der Kölner Altstadt. Das Modell verbreitete sich rasch rund um den Globus.

Es lag in der Luft. Wir griffen die Philosophie Andy Warhols auf, der zwischen High und Low nicht mehr unterschied. Für ihn besaß auch die Galerie keine überhöhte Bedeutung mehr. Am liebsten hätte er bei "Tiffany's" ausgestellt. Ich war noch so erzogen, dass man erstens nicht über Geld sprach und zweitens die Aura als das Höchste galt. Das spielte auf einer Messe keine Rolle mehr. Allein das Wort Messe rückte die Kunst näher an den Gemüsemarkt als ans Museum. Es zählte vor allem der finanzielle Erfolg.

Wie haben die traditionellen Galeristen reagiert?

Daniel-Henry Kahnweiler, der große Kunsthändler alter Schule, war empört! Für ihn bedeutete die offensive Vermarktung und öffentliche Auspreisung ein Sakrileg. Aber die jungen Leute fanden es toll. Sie kauften Grafiken, als Einstieg. Aber auch Gemälde wurden verkauft. Die Medien berichteten, sogar das Fernsehen. Das war der Durchbruch für uns.

© Johanna Schmitz-Fabri

Ihre Kunstmesse revolutionierte das Galeriewesen, auf den Messen fand nun das größte Geschäft statt. Haben Sie diese Dynamik jemals bereut?

Die Gründung war durchaus problematisch, denn eine Messe ist das genaue Gegenteil von Aura. Anfangs wurde dort so viel wie möglich gezeigt. Die Kojen waren vollgestopft. Meine Wände waren mit Kunst tapeziert, in der Mitte standen drei Krippen mit Grafik zum Grabbeln, grauenvoll. Als Messemacher forderten wir deshalb die Galerien auf, sich auf drei, vier Künstler zu beschränken und sorgfältiger zu hängen. Heute sehen die Kojen auf der Art Basel fantastisch aus, wie im Museum.

Auf einer Messe wird deutlich, dass es sich bei Kunst auch um eine Ware handelt. Ist das nicht ein Problem?

Auf der Messe geht es ganz klar um Verkauf und Profit. Aber sobald der Handel abgeschlossen ist, geht der Transformationsprozess den umgekehrten Weg, und die Ware wandelt sich im Haus des neuen Besitzers wieder zum Kunstwerk. Der ideale Sammler belässt es dann dabei und denkt nicht weiter über den Wiederverkauf und die nächste Wertsteigerung nach.

Messen scheinen die Menschen gierig zu machen.

Der Entscheidungsdruck ist höher als auf einer Auktion. Hunderte mögliche Interessenten sehen ebenfalls das Bild, eine Konkurrenz entsteht. Schon eine Minute später kann jemand anders kommen und es haben wollen. Um das Tempo zu erhöhen, beschlossen wir damals, keine Reservierungen zu erlauben, man musste sich sofort entscheiden. Das steigerte die Dynamik enorm. Sobald neben einem Werk ein roter Punkt als Kennzeichnung für "verkauft" klebte, sprach sich das unter Sammlern und Galeristen ruckzuck herum. Sofort stiegen die Preise des Künstlers.

© AFP

Spekulation und Wertsteigerung sind die Grundlage des Auktionsgeschäfts. Jeff Koons' Skulptur "Rabbit" erzielte bei Christie's vor Kurzem die Rekordsumme von umgerechnet 81 Millionen Euro. Was sagt das noch über Qualität aus?

Nichts. Das ist ein Ausdruck unserer Zeit, nicht der Qualität. Hier spielen völlig andere Kriterien eine Rolle, die mit Kunstbewertung wenig zu tun haben. Es ist bedauerlich, dass die Deutungshoheit von den Fachleuten, den Museumsdirektoren, großen Sammlern und Kritikern, zunehmend in die Hände der Investoren übergegangen ist. Das perverseste Beispiel dafür ist das für 450,1 Millionen Dollar versteigerte drittklassige Leonardo-Bildnis "Salvator Mundi". Irgendwann befand es sich möglicherweise in seinem Atelier und wurde dann über die Jahrhunderte verändert, restauriert, erneuert, so dass ein völlig anderes Bild entstand und die Zuschreibung nur noch absurd ist. Hier wird mit einem Namen ein Investment gehypt. Je teurer das Objekt ist, umso begehrter wird es. Mit Ästhetik hat das nichts mehr zu tun.

Ihr Sohn David Zwirner - einer der wichtigsten Player des internationalen Galeriebusiness - setzt sich dafür ein, dass etablierte Kollegen die jüngeren auf Messen unterstützen, indem sie einen Teil ihrer Mietkosten übernehmen. Kann das tatsächlich die Schere schließen?

Nein, aber David hat den Finger in die Wunde gelegt, dass der Erfolg der großen Galerien nur möglich ist, wenn auch Nachwuchsgalerien, die sich einen Stand ansonsten nicht leisten können, mit jüngeren Künstlern vertreten sind. Die Kojen sind mittlerweile teurer als die Exponate an den Wänden. So manche Galerie wurde durch das Messegeschäft schon in den Bankrott getrieben. Eine Idee wäre eine virtuelle Messe für junge Galeristen kurz vor Beginn eines analogen Kunstmarkts wie der Art Basel.

© Archiv Geiger, München

Wo die Messen so wichtig sind: Brauchen Sie Ihre Galerie überhaupt noch?

Mehr denn je. Mittlerweile ziehen nicht nur die Messen, sondern auch der Online-Handel das Publikum aus den Galerien heraus. Zugleich hat der Künstler einen Anspruch darauf, seine Arbeiten in einem angemessenen Raum zu zeigen - unabhängig von den Verkaufsmöglichkeiten. Das gelingt nur analog in der Galerie. Im virtuellen Raum und im Durcheinander einer Messe mit bis zu 200 Galerien kann Kunst nicht wirklich wahrgenommen werden. Erst wenn der Betrachter mit der Nase ans Bild stößt, entsteht ein Dialog.

Viele Galeristen sind dennoch unzufrieden. In einer Studie erklärten vor Kurzem 85 Prozent der Galeristen, dass sie ihren Beruf nicht noch einmal ergreifen würden. Würden Sie auch davon abraten?

Nein, ich würde jedem angehenden Galeristen empfehlen: Mach' es! Aber beschäftige dich zuvor mit der Szene. Es genügt nicht, die Künstler der Nachbarschaft und der internationalen Konkurrenz zu kennen, Galeristen müssen auch ins Museum gehen. Es gibt Traditionen, die man kennen sollte, bevor man einen jungen Künstler vertritt. Ich habe schon an einem Messestand gefragt: "Was kostet denn das schöne blaue Bild von Yves Klein?", und der Galerist hatte den Namen noch nie gehört.

Als Sie Anfang der 90er Jahre aus Köln nach Berlin wechselten, wollten Sie hier zunächst eine neue Galerie eröffnen. Sind Sie froh, es unterlassen zu haben?

Im Nachhinein ja, denn ich habe den Kontakt zur zeitgenössischen Kunst verloren. Es ist eine Binsenweisheit, dass man die Künstler der eigenen Generation besser versteht, weil man ihre Einflüsse kennt: welche Bücher sie gelesen haben, was die politischen Hintergründe sind. Ich konnte Lichtenstein, Warhol, aber auch Gerhard Richter und Sigmar Polke besser einschätzen als die Produktion 20 Jahre später. Zwar habe ich noch Martin Kippenberger und Albert Oehlen ausgestellt, konnte ihre Antiästhetik aber nicht wirklich durchdringen. Nur noch meine Generation zu zeigen, interessierte mich dagegen nicht, auch weil die Preise so enorm stiegen. Um meinen Standard zu halten, hätte ich hohe Kredite aufnehmen müssen. Das wollte ich nicht mehr.

Hätte es Sie nicht gereizt, schon vorher in ihre Geburtsstadt Berlin zurückzukehren?

Mein Leben lang hatte ich mir das vorgenommen. Ich wollte nach Berlin, sobald es möglich wäre, mit dem Auto oder der Bahn ohne Zwischenstopp in die Stadt zu reisen. Die Kontrollen an der deutsch-deutschen Grenze konnte ich nicht ertragen, sie riefen in mir Erinnerungen an die Restriktionen im "Dritten Reich" wach. Den letzten Ausschlag, erst einmal nicht nach Berlin zu ziehen, gab ein Erlebnis mit DDR-Beamten, nachdem sie sechs Schweinefilets vom Vortag im Kofferraum meines Wagens entdeckt hatten. Sie lagen vergessen in einer Plastiktüte hinter dem Ersatzreifen, wo sie schon zu faulen begonnen hatten. Prompt wurde mir vorgehalten, ich wolle das verdorbene Fleisch einschmuggeln und die Bürger der DDR vergiften. Die Vorwürfe, das Verhör in der Baracke, der Geruch eines Putzmittels - das alles prägte sich mir tief ein. Seitdem nahm ich nur noch das Flugzeug. In dem Moment aber, als die Mauer fiel, reiste ich sofort nach Berlin, um den Jubel zu erleben, und wusste, dass die politische Zäsur auch für mich eine sein würde.

Hatten Sie Erwartungen an die Stadt als künftige Metropole des Kunsthandels?

Kommerzielle Erwartungen knüpfte ich an Berlin keine, die Stadt war nie ein so bedeutender Handelsplatz wie London oder Paris. Im Umland leben nun einmal nicht wie in Württemberg oder im Rheinland Industrielle und private Sammler. Glücklicherweise kommen sie hin und wieder nach Berlin, aber die Märkte in London, Basel, Miami und Hongkong sind anziehender. Trotzdem bin ich überrascht, wie viele Künstler hier ihren Platz gefunden haben, auch weil die Mieten noch immer günstig sind.

Von wem haben Sie zuletzt ein Werk erworben, auch in der Hoffnung auf eine Wertsteigerung?

In meinem Alter sollte ich nicht mehr auf Wertsteigerung spekulieren. Aber ich glaube an eine spirituelle Wertsteigerung, besonders bei Künstlern, die nur ich im Moment hoch einschätze. Ich bin mir sicher, dass mit zeitlichem Abstand auch andere ihre Qualität erkennen. Vielleicht erlebe ich das auch noch mit Jakob Mattner, dessen Bilder ich im Moment um mich versammelt habe. Ich bin zwar kein Trendsetter mehr wie heute David Zwirner, der Werke an Kunden verkauft, nur weil er sie schätzt. Aber zumindest hat meine Vergangenheit bewiesen, dass ich Kunst oft vor ihrer breiten Anerkennung gezeigt habe. Manch einer meiner damaligen Kunden ist durch die von mir vermittelte Kunst zu Reichtum gekommen.

Im Herbst erscheint im Kölner Wienand Verlag Rudolf Zwirners Autobiografie "Ich wollte immer Gegenwart", aufgeschrieben von Nicola Kuhn. Berliner Buchpremiere: 21. Oktober, Tagesspiegel-Salon, Askanischer Platz 3.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false