© privat

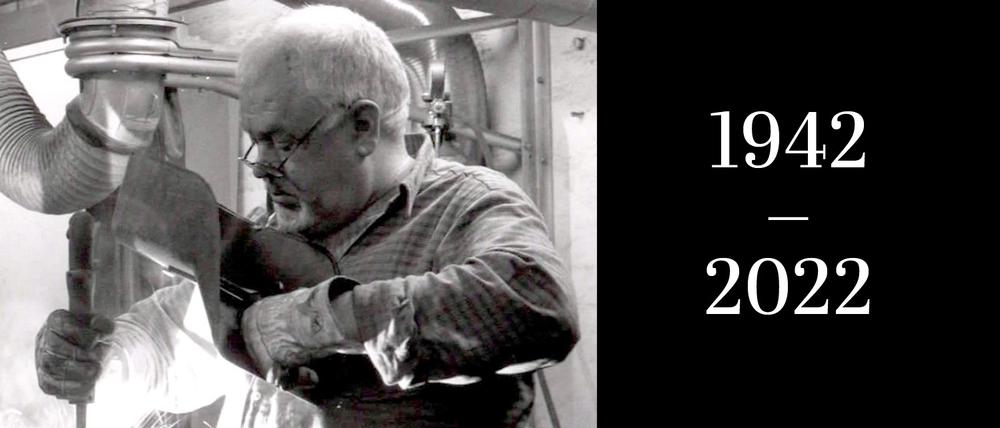

Nachruf auf Bodo Butgereit: Der Job seines Lebens

Keine Ehefrau, keine Kinder, dafür leitete er die Metallwerkstatt der Hochschule der Künste. Hier war die Familie!

Im vergangenen November, das Wetter war frostig und kalt, stellte sich Bodo in eine frei gewordene Kreuzberger Parklücke. Er erwartete seinen Freund aus Bayern, die beiden hatten ein wenig aneinander vorbeigeredet, was dessen Ankunftszeit betraf. So stand Bodo frierend an der Straße, bis der Freund kam, eine ganze Stunde lang.

Zig Jahre lebte er im vierten Stock Altbau, Gräfekiez. Ein Ur-Kreuzberger. Ebenso wichtig aber war sein Leben im Keller in Schöneberg. 1970 übernahm Bodo die Leitung der Metallwerkstatt des Fachbereichs Kunsterziehung an der Hochschule der Künste am Kleistpark. Es war der Job seines Lebens. Er hatte keine Ehefrau, er hatte keine Kinder, die Studenten und Kollegen hier waren seine Familie. Und er war für sie Ersatzvater, Freund, Zuhörer, Helfer bei Schweißarbeiten und nicht zuletzt Hüter des inoffiziellen Werkstofflagers.

Wer Skulpturen gestalten wollte, musste das Material selbst beschaffen. Lass mal, sagte Bodo oft genug, denn er kannte die Baumarktpreise der Metalle und Schrauben und was noch alles benötigt wurde. Seine Schubladen waren gut gefüllt. Wann immer er etwas fand, wovon er glaubte, jemand könnte auch nur kleinste Stückchen davon gebrauchen, schraubte er es auseinander und bewahrte die Einzelteile auf. „Er war unsere Rettung“, sagt eine ehemalige Studentin.

Austern von Rogacki

Außerdem wurde Bodos Werkstatt zum Treffpunkt nach Feierabend. Er kaufte Austern für alle bei Rogacki oder in der Feinkostabteilung des KaDeWe. Aus den Rohren seines Metalllagers zog er erst eine, dann die zweite und dritte Flasche Rotwein. Eine Radkappe vom Schrottplatz verwandelten sie in eine gigantische Paella- Pfanne. Um den Inhalt kümmerte sich natürlich Bodo. „Es war der Ort, an den man ging, wenn die Verzweiflung über die Kunstwelt, die Professoren, der Ehrgeiz unter den Studenten und die Unzufriedenheit mit den eigenen Bildern zu groß wurde“, erinnert sich ein ehemaliger Student.

Natürlich brachte Bodo jenen, die es lernen wollten, Schweißen bei. Doch vor allem lehrte er etwas viel Entscheidenderes: Je weniger Zeit man hat, desto mehr Zeit muss man sich nehmen für das, was wirklich zählt. Für den Genuss zum Beispiel und fürs Miteinander.

Schon möglich, dass das etwas damit zu tun hatte, wie Bodo groß geworden war. Ein Kriegskind, 1942 in Dessau geboren, aufgewachsen mit den Entbehrungen seiner Generation. Der Vater blieb verschollen. Wenn er über seine Kindheit sprach, dann gern über wilde Jungs-Abenteuer, übers Krebsefangen im Fluss. Düsteres sparte er aus. Um seinen Weggang aus der DDR ranken sich infolgedessen Mythen. Er war 18, mutmaßlich war ein LKW involviert. Er floh vor dem Dienst in der Volksarmee und diversen Autoritäten, er hatte öfter Probleme bekommen, weil er Rock’n’Roll gehört, oder weil er eine Samthose aus dem Westen getragen hatte.

Mit seiner Mutter und Schwester im Osten blieb er in engem Kontakt, seiner Nichte brachte er bei Besuchen Comics mit. Was sie darin beworben sah und sich wünschte, hatte er beim nächsten Mal im Gepäck, Coca-Cola zum Beispiel.

Legendär waren die ausgedehnten Mittagspausen, zu denen Bodo unterschiedliche Handwerker, Dozenten, die Bibliothekarin, Damen aus der Verwaltung und einen Professor lud. Im Paternoster fuhren sie hinauf in die Kantine der BVG am Kleistpark. Oder in die des Finanzamts am Mehringdamm, von der Bodo gehört hatte, sie solle gut sein. Oder ins KaDeWe. Zwei Stunden konnten die Pausen durchaus dauern. Aus der BVG- Kantine schmuggelte Bodo unter seiner Lederjacke immer wieder ein paar Teller hinaus.

Die brauchte er für seine Partys zu Hause. Wobei das Wort „Party“ nicht ganz passt. „Salon“ treffe es eher, sagt ein Freund. Bodo kochte, reichte Wein, Junge, Alte, Künstler, Handwerker, Intellektuelle, Studenten unterhielten sich. Irgendwann schenkten sie ihm ein Schild aus blauen Leuchtstoffröhren: „Chez Bodo“. Heimlich montierten sie es an einer Wand im Flur, wo der Schlüssel zur Wohnung versteckt war, wussten sie ja. Als Bodo dann von der Straße aus abends das blaue Licht aus den Fenstern strahlen sah, traute er sich erst gar nicht hinein und rief voller Sorge eine Freundin an.

Rat bei Liebeskummer

Er rückte sich nicht ins Zentrum, aber trotzdem kreisten alle um ihn. Darunter seine Nichte, die schon als Jugendliche bei seinen Feten dabei war. Der Onkel war ihr Ausgleich zum bürgerlichen Familienleben, er wusste Rat bei Liebeskummer und kochte dazu heiße Milch. Er beschaffte ihr eine erste Schreibmaschine und motivierte sie, wenn ihr Medizinstudium zu anstrengend wurde. Ihre Doktorarbeit widmete sie ihm: „Für eine andere Sicht der Welt“.

Bodo baute sich seine Welt so, wie sie passte. Fast alles in seiner Wohnung hatte er selbst gestaltet, Waschbecken und Toilette genau so angebracht, dass sie für seine Körpergröße angenehm und rückenschonend waren. „Er war immer auf der Suche nach der Ideallösung“, sagt ein Freund. Für Ersatzteile fuhr er durch die ganze Stadt. Einer Freundin installierte er Hilfskonstruktionen an der Atelierdecke, um ihr die Arbeit an den Skulpturen zu erleichtern.

Er wusste, wie es allen geht, und wem er womit eine Freude machen konnte. Fand er Gegenstände, Bücher auf dem Flohmarkt, von denen er glaubte, XY könne sie gebrauchen, brachte er sie zum nächsten Treffen mit. Für die Bildhauer- Freundin waren das Metallständer, Krimis oder Simone de Beauvoirs „Alles in allem“. Es war davon auszugehen, dass er Bücher, die er verschenkte, selbst gelesen hatte. Keine Frage, dass er ihr auch noch lange nach dem Studium bei Schweißarbeiten half. In ihrem Atelier liegen noch seine Zangen und Arbeitshandschuhe.

Zu seinem 60. Geburtstag revanchierten sich die Studenten mit einer Überraschungs-Party. Für König Bodo I. bauten sie einen goldenen Thron mit Baldachin. Sie nötigten ihn, eine Rede zu halten. Und Bodo führte als eine der ersten Amtshandlungen eine Minirocksteuer ein. Dass sich keine der befragten Personen mehr genau daran erinnern kann, was es damit auf sich hatte, spricht für die Party.

In Ruhestand zu gehen, bekam König Bodo nicht gut. So wie das Alter an sich. Wertschätzung konnte er annehmen, Hilfe nicht. Er wollte in seiner Wohnung bleiben. Er wollte keine Unterstützung. Und schließlich wollte er gar nichts mehr.

[Wir schreiben regelmäßig über nicht-prominente Berliner, die in jüngster Zeit verstorben sind. Wenn Sie vom Ableben eines Menschen erfahren, über den wir einen Nachruf schreiben sollten, melden Sie sich bitte bei uns: nachrufe@tagesspiegel.de. Wie die Nachrufe entstehen, erfahren Sie hier.]

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false