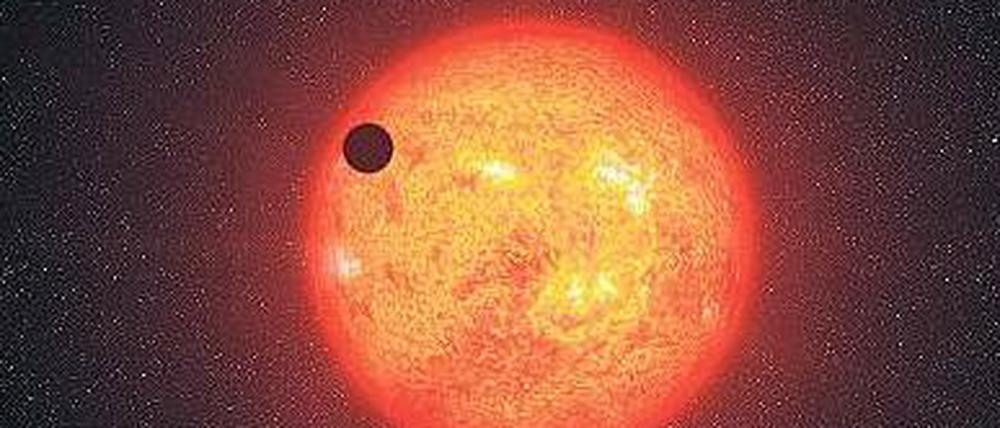

© ESO/L. Calçada

Astronomie: Schwingende Sonnen

Das Weltraumteleskop "Kepler" erlaubt es, mithilfe seismischer Wellen das Innere von Sternen zu erkunden. Besonders geeignet für asteroseismologische Untersuchungen sind alte aufgeblähte Sterne - die Roten Riesen.

Das amerikanische Weltraumteleskop „Kepler“ hat 500 Sterne entdeckt, die ähnlich schwingen wie unsere Sonne. Die Perioden dieser Oszillationen liefern den Astronomen Erkenntnisse über den Aufbau der Sterne. Unter anderem zeigen sie, dass die Massen der Sterne nicht exakt den theoretischen Modellen der Forscher entsprechen. Außerdem erlauben die Schwingungen einen Blick ins Innere der Sterne, wie die Wissenschaftler an einem Roten Riesenstern demonstrieren konnten.

Das im März 2009 gestartete Satellitenobservatorium hat schon für einige Schlagzeilen gesorgt. „Kepler“ überwacht die Helligkeit von 156.000 Sternen in einer kleinen Region in den Sternbildern Schwan und Leier und hat auf diese Weise bereits eine große Zahl neuer Planeten bei anderen Sternen aufgespürt. Vor zwei Monaten verkündete das Kepler-Team die Entdeckung von gleich 1250 weiteren Planeten-Kandidaten.

Weniger bekannt ist, dass die Messungen des Teleskops auch neue Erkenntnisse über physikalisch veränderliche Sterne liefern. Denn Kepler sucht winzige Änderungen der Sternhelligkeit durch vorüberziehende Planeten – und weist dabei als Bonus gleichzeitig Helligkeitsänderungen nach, die durch Schwankungen der Sterngröße, der Temperatur oder auch durch kühle Flecken auf der Sternoberfläche verursacht werden.

Ein internationales Forscherteam um William Chaplin von der Universität Birmingham berichtet nun im Fachblatt „Science“ über den Nachweis von kleinen Schwingungen bei 500 sonnenähnlichen Sternen in der von Kepler untersuchten Himmelsregion. Bislang waren am gesamten Himmel lediglich 25 Sterne bekannt, die solche Oszillationen aufweisen. Die Schwingungen entstehen dadurch, dass heiße Materie aus dem Sterninneren an die Oberfläche aufsteigt und kühlere Materie wieder herabsinkt.

Diese Konvektion schüttelt den Stern durch und versetzt ihn wie eine riesige Glocke in Schwingungen, die von seinem Radius, seiner Temperatur und seinem inneren Aufbau abhängen. Bei unserer Sonne sind über eine Million unterschiedlicher Schwingungsarten bekannt, bei Sternen können die Astronomen aufgrund der großen Entfernung allerdings nur knapp hundert Schwingungsmodi nachweisen.

Da die Oszillationen vom Aufbau eines Sterns abhängen, können die Forscher aus ihren Frequenzen und Amplituden Rückschlüsse auf die Beschaffenheit eines Sterns ziehen. „Mit diesen Beobachtungen können wir die Eigenschaften der Sterne viel genauer bestimmen als mit anderen Methoden“, sagt der an dem Projekt beteiligte Astronom Steve Kawalaer von der Iowa State University. „Das hilft uns, die Entstehung und Entwicklung der Sterne besser zu verstehen.“ Aus den mit Kepler beobachteten Schwingungen berechneten Chaplin und seine Kollegen die Größe und die Masse der 500 Sterne. Dabei zeigte sich, dass zwar die Durchmesser der Sterne gut mit den theoretischen Vorhersagen übereinstimmen, die Sternmassen jedoch von der Theorie abweichen: Sie sind im Durchschnitt niedriger als erwartet und streuen stärker als vorhergesagt.

„Die Zahl der beobachteten Sterne erlaubt uns erstmalig, solche statistischen Aussagen zu machen“, erklärt Chaplin. „Bei einer kleineren Anzahl wären solche Trends nicht sichtbar.“ Die Ergebnisse bedeuten, so die Forscher, dass die Theorie der Sternentstehung möglicherweise revidiert werden muss. Eine zweite mögliche Erklärung wäre, dass die theoretische Beschreibung der Konvektion nicht vollständig korrekt ist.

Doch die Untersuchung der Sternschwingungen kann noch erheblich mehr, wie Paul Beck vom Institut für Sternkunde der Katholischen Universität Leuven in Belgien und sein Team ebenfalls in „Science“ berichten. Ganz ähnlich wie in der Seismologie durch Erdbeben oder Explosionen ausgelöste Wellen einen Blick ins Erdinnere erlauben, können die Astronomen durch die Vermessung der Schwingungen einen Blick in das Innere der Sonne und der Sterne werfen. „Helioseismologie“ und „Asteroseismologie“ nennen die Forscher diese Verfahren in Anlehnung an die Auswertung der Erdbebenwellen.

Besonders geeignet für asteroseismologische Untersuchungen sind Rote Riesen, alte aufgeblähte Sterne, bei denen der Wasserstoff im Zentrum vollständig zu Helium verschmolzen ist. Beobachtungen in den letzten beiden Jahren hatten bereits gezeigt, dass solche alternden Sterne Schwingungen in ihren Außenbereichen aufweisen. Beck und seine Kollegen konnten in den auf 320 Beobachtungstagen basierenden Kepler-Daten des Roten Riesensterns KIC 6928997 außerdem Schwingungsmodi nachweisen, die durch die Zentralregion des Sterns hindurchlaufen.

Bislang waren die Astronomen aufgrund theoretischer Modellrechnungen davon ausgegangen, dass solche Oszillationen an der Oberfläche nicht beobachtbar sind, weil sie gewissermaßen durch Reflexionen im Kern des Sterns gefangen sind. Die Beobachtungen des Teams von Beck zeigen nun jedoch, dass diese gemischten „Dipol-Modi“ mit nachweisbarer Amplituden an der Sternoberfläche auftreten.

Da sie durch den Kernbereich des Sterns hindurchlaufen, können die Wissenschaftler damit einen Blick bis in das Zentrum des Sterns hineinwerfen. Die Verteilung der Schwingungsfrequenzen ist nach Angabe der Forscher in guter Übereinstimmung mit einem theoretischen Modell des Roten Riesen. Wie Beck und seine Kollegen erläutern, könnte das Verfahren künftig beispielsweise erlauben, die Änderung der Materiedichte zwischen der äußeren Konvektionszone und der Kernregion zu bestimmen. Damit könnten die Astronomen dann ihre Modelle der späten Sternentwicklung – einer Phase, die unsere Sonne in etwa fünf Milliarden Jahren erreicht – erheblich verbessern.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false