© Peter Steffen/dpa

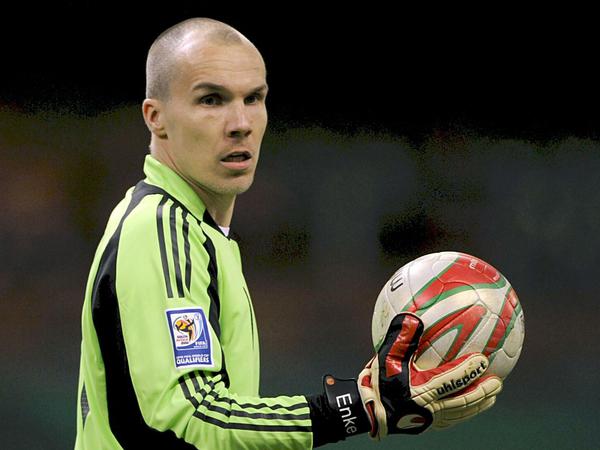

„Ich saß auf demselben Platz wie Robert“: Markus Miller über die Nachfolge von Robert Enke und seine eigene Depression

Der ehemalige Bundesliga-Torwart spricht über seine Erschöpfung, den Druck im Leistungssport und darüber, was sich seit Enkes Tod verändert hat.

Markus Miller bestritt 61 Erst- und 123 Zweitligaspiele für den Karlsruher SC. Nach dem Tod von Robert Enke kam er im Jahr 2010 zu Hannover 96. Später machte er seine eigene Depression öffentlich. Aktuell arbeitet Miller als Torwarttrainer beim KSC.

Herr Miller, wie haben Sie damals vom Tod Robert Enkes erfahren?

Meine Frau war mit einer Freundin essen. Ich saß zuhause in Karlsruhe und habe Fernsehen geschaut. Als sie nach Hause kam, sagte sie, ich solle schauen, was passiert sei. Kann nicht sein, meinte ich, du musst dich verhört haben. Geht doch gar nicht. Ich schaltete auf Videotext – und dort stand dann alles.

Wie haben Sie das damals aufgenommen?

Ich hätte das zu diesem Zeitpunkt nicht für möglich gehalten. Ich war extrem überrascht. Ein paar Monate davor haben wir noch gegeneinander gespielt, KSC gegen 96, wir haben die Trikots getauscht, ich habe seines immer noch zuhause.

Sie sind knapp zwei Jahre später, 2011, ebenfalls an Depressionen erkrankt. Haben Sie direkt nach Enkes Tod auch schon auf Ihre Situation geschlossen?

Das war noch gar kein Thema für mich. Natürlich fragt man sich, wie es so weit kommen kann. Aber was Robert hatte, war anders. Als ich im Sommer 2010 in Hannover ankam, waren viele Spieler, die das miterlebt hatten, noch da. Der Torwarttrainer war auch der gleiche. Man weiß es, man spricht aber nicht drüber. Man kennt die Vita, weiß, was passiert ist. Es hatte diese große Trauerfeier im Stadion gegeben. Ich saß in der Kabine sogar auf demselben Platz wie Robert.

Zogen Sie Parallelen, als sich das Krankheitsbild auch bei Ihnen einstellte?

Ich war dann schon eher mit mir beschäftigt. Das ist vielleicht der Vorteil, wenn man eine Depression behandelt: dass man auf sich fokussiert ist und nicht auf andere Dinge. Es kommt aber immer auf die Qualität des Sich-nicht-gut-fühlen an. Vieles entwickelt sich ja nicht innerhalb eines Tages. Dass man mal schlecht schläft, der Job nervt oder beim Einparken eine Delle ins Auto fährt, das kommt vor. Wenn man sich aber richtig schlecht fühlt, hat sich das oft über einen längeren Zeitraum aufgebaut.

Sie haben am 5. September 2011 öffentlich gemacht, „mental erschöpft“ zu sein, wie Sie es nannten. Was hat sich in der Zeit vor diesem Tag bei Ihnen abgespielt?

Da muss ich weiter ausholen.

© Uli Deck/dpa

Bitte.

Ich wechselte im Sommer 2010 mit großen Erwartungen nach Hannover, befand mich in Lauerstellung auf den Stammplatz im Tor. Nach einer Woche bei 96 habe ich mich am Sprunggelenk verletzt, Schmerzmittel und Tape halfen leider nicht. Ich bin dann schnell meinen eigenen Erwartungen hinterhergeschwommen, im Herbst kam noch ein Innenbandriss im Knie dazu, es lief einfach nicht so, wie ich mir das wünschte. Wir waren mit der ganzen Familie nach Hannover gezogen – für einen Ein-Jahres-Vertrag.

Sie wussten also, dass Sie in diesem Jahr zeigen müssen, was Sie draufhaben?

Genau. Und das war ja dann so gar nicht der Fall, weil der Körper erstmal nicht mitgemacht hat – und der Kopf irgendwann auch nicht mehr. In der Rückrunde war ich nur noch die Nummer drei, saß deshalb nur auf der Tribüne.

Wie hat sich das ausgewirkt?

Es klingt paradox, aber ich konnte etwas befreiter trainieren, weil ich den Druck vorm Spiel nicht hatte und nicht jede Woche im Mittelpunkt stand. Ich rutschte wieder auf die zweite Torhüterposition, war euphorisiert. Zur neuen Saison 2011/2012 ging der Kampf um die Stammposition wieder los. Kurz danach ging es eigentlich relativ schnell. Es kam vieles zusammen. Ich habe gemerkt, wie sich bei mir vieles ins Negative entwickelt, einer Minuskurve gleich. Irgendwann war eine Talsohle erreicht, da hat alles keinen Spaß mehr gemacht.

Experten sprechen davon, dass Profifußballer besonders anfällig für episodische Depressionen sind, wenn also eine Verletzung oder eine sportliche Enttäuschung Auslöser für die Krankheit ist. Bei Ihnen war das dann der Fall?

Jeder Mensch ist einzigartig und man müsste jedem eigentlich eine eigene Diagnose stellen. Aber die genannten Punkte spiegeln schon vieles wider, die Muster ähneln sich.

Welchen Weg haben Sie bis zum 5. September 2011 gewählt, als Sie merkten, dass Sie den Alltag nicht mehr meistern können?

Ich war meine ganze Karriere über offen für Mentalcoaching und Sportpsychologie. Mein Therapeut, der mich später auch behandelt hat, war davor schon mein Mentaltrainer; ein Psychologe mit langjähriger Erfahrung. Er hat gemerkt: Okay, vielleicht muss man bei mir doch ein bisschen tiefer gehen. Er unterstütze auch meine Entscheidung, dem Cheftrainer Bescheid zu geben.

© Peter Kneffel/dpa

Das war damals Mirko Slomka. Wie hat er reagiert?

Wir hatten ein tolles Gespräch. Wenn der Punkt erreicht sei, an dem ich mich nicht mehr motivieren könne, solle ich Bescheid geben, sagte er. Da war ich erstmal euphorisch, weil ich einen Trainer hatte, der das so toll aufnimmt. Ein paar Tage später war dann schon der Punkt erreicht, an dem ich merkte: Kacke, ich kann heute nicht ins Training kommen.

Sie haben mal gesagt, dass es die Überlegung gab, über Ihre Krankheit zu schweigen und zu lügen. Warum haben Sie sich für die Öffentlichkeit entschieden?

Am Anfang wusste nur eine Handvoll Leute Bescheid, dann ein kleinerer Kreis: Der Trainer, Manager, Pressesprecher. Ich habe mit Gedanken gespielt, Bandscheiben- oder Sprunggelenksprobleme anzugeben, oder irgendeine andere Verletzung. Aber es konnte keiner sagen, wie lange ich weg sein würde. Wir haben dann gesagt: Okay, gehen wir halt den öffentlichen Weg. Im Nachhinein war es der richtige, ich war elf Wochen weg.

In Teilen war das also auch eine pragmatische Entscheidung?

Genau. Man hat dann auch ein Päckchen weniger zu tragen: wem darf man es sagen, wem nicht, und so weiter. So war alles geklärt und ich irgendwann weg – nur ein Handy hatte ich dabei, die Nummer hatten nur drei Personen.

Ärzte sagen, das Gehirn müsse erstmal das Problem Depression erkennen, weil es zum einfachsten Weg neige: dem der Verdrängung. Es sei dann, nachdem man sich dem Problem gestellt habe, gerade in den ersten Wochen unheimlich schwer, mit der Situation umzugehen. Wie war das bei Ihnen?

Zunächst ging es darum eine Klinik zu finden. Da hatte ich Glück: Im Odenwald gab es eine Klinik, die Therapiemethode anbot, die sich hypnosystemisch nennt. Das war, etwas überspitzt gesagt, keine klassische Klinik, in die man reingeht, fünf Tabletten schluckt, eine Nacht drüber schläft und dann ist alles wieder gut. Als ich dort ankam, habe ich erstmal fünf Wochen gebraucht, um herunterzufahren. Fünf Wochen – bis ich bei mir in den Kern vorgedrungen bin und spürte, was ich bearbeiten muss. Dann ging es ein paar Wochen darum, wie man das am besten angeht und die letzten ein, zwei der elf Wochen waren nur noch Abrunden.

Haben Ihnen dabei ein paar Techniken aus dem Leistungssport geholfen?

Man hat vielleicht das eine oder andere Talent mehr als andere, zum Beispiel Selbstreflexion. Die brauche ich auch im Leistungssport, um meine Leistung zu überprüfen. Geholfen hat mir auch der Wille und Ehrgeiz, diese Krankheit zu bearbeiten. Ich habe nie gesagt, dass ich jetzt keinen Bock mehr habe. Das kam für mich nicht infrage. Das gilt vielleicht auch im Leistungssport, dieses „Weiter-immer-weiter“, wie es Oli Kahn immer so schön gesagt hat.

© Ronald Wittek/dpa

Wie darf man sich den Tag vorstellen, als Sie wieder in der Kabine bei Ihren Mannschaftskollegen auftauchten?

Das war etwas surreal, ich war etwas nervös. Aber vom Umgang und vom Ablauf her war es so, als sei ich nur mal eben ein Wochenende über im Kurzurlaub gewesen, so als ob nix gewesen wäre.

Hat Sie das irritiert?

Das war schon eine extreme Normalität. Ich hätte gedacht, dass der eine oder andere fragt, wie es war, was ich so gemacht habe – aber das war nicht der Fall. Vielleicht hatten viele eine Scheu davor zu fragen oder wussten eben nicht, wie es mir damit geht. Es ist letztlich immer das Einfachste, wenn man zum Alltäglichen zurückkehrt – egal, ob man das nun gut oder schlecht findet.

Im Fußball wird oft nach Schwächen gesucht, beim Gegenspieler, aber auch beim Konkurrenten um den Stammplatz. Haben Sie Angriffe erlebt?

Nur einmal, als ich mich hinter dem Tor warmlief, wo die Gästefans standen. Die riefen irgendwelche dummen Dinge. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass es schon noch Manager gibt, die vielleicht ein bisschen oldschool drauf sind. Die eine solche Krankheit dann gegen einen verwenden würden.

Bei Ihnen stand 2013 die Vertragsverlängerung in Hannover an. Lagen Ihnen auch Angebote anderer Klubs vor?

Ein Wechsel war kein Thema. Ich wusste, was ich am Verein habe und umgekehrt, meine Familie fühlte sich in Hannover wohl.

Robert Enkes Frau, Teresa Enke, schrieb mal: „Wir litten unter dem schrecklichen Gefühl, Roberts Krankheit verheimlichen zu müssen – einem Torwart mit Depression würde doch kein Verein mehr trauen.“ Das Gefühl hatten Sie nie?

Nein. Ich hätte 2015 nochmal in Hannover verlängern können, wenn die Knie mitgemacht hätten. Wegen einer Blinddarm-Entzündung musste ich auch noch notoperiert werden, das war dann alles zu viel. Es gibt aber Spieler mit Depressionen, die danach arbeitslos waren. Und es gibt sicher auch eine Dunkelziffer. Die Frage ist ja immer: Was ist wirklich passiert, wenn Spieler keinen Verein mehr finden oder der Vertrag nicht verlängert wird? Es ist schwer, das herauszufinden.

© Kay Nietfeld/dpa

Wie weit hat sich die Fußballbranche in den vergangenen zehn Jahren für das Thema geöffnet?

Das Bewusstsein ist schon größer geworden, allerdings gibt es im Fußball viele Mechanismen, die Druck erzeugen und dann wird noch nach der Methode alte Schule gehandelt. Das ist in der Gesellschaft grundsätzlich leider auch so.

Was würden Sie Fußballklubs im Umgang mit depressiven Spielern wünschen?

Dass Vereine mehr in prophylaktische Schritte investieren, in Coaching-Maßnahmen zum Beispiel. Es sollte so etwas wie ein Athletiktraining für den Kopf geben. Dann könnte man vieles schon im Keim ersticken. Bei mir war der Auslöser eine relativ schwere Verletzung. Wenn man da schon prophylaktisch gearbeitet hätte, wäre wohl mehr möglich gewesen als im weiteren Verlauf – als das Kind dann schon im Brunnen lag.

Was haben Sie während Ihrer Therapie gelernt?

Der Ausspruch „ist jetzt wieder geheilt“ geht am Thema vorbei. Das hört sich an, als hätte man eine Grippe gehabt. So ist es nicht. Ich würde eher sagen, man ist neu aufgestellt. Klar, es gibt keine Garantie, dass man durch einen Schicksalsschlag nicht wieder rückfällig wird. Aber Stand jetzt kann ich sagen, dass ich ein ganz anderes Bewusstsein gewonnen habe und dadurch vieles genießen kann.

Der renommierte Psychotherapeut Frank Schneider hat mal gesagt, Millers Bekenntnis könne Leben retten. Welche Rückmeldungen haben Sie noch erhalten?

Wenn es so weit kommen würde, wäre das genial. Ich würde mir so eine Aussage nicht anmaßen, sie freut mich aber. Nach zehn Wochen in der Klinik kam ein Klient mal auf mich zu, er bedankte sich bei mir und sagte: Ohne dich wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht hier. Er sei sehr froh, diesen Schritt gegangen zu sein. Das war ein sehr schöner Moment.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false