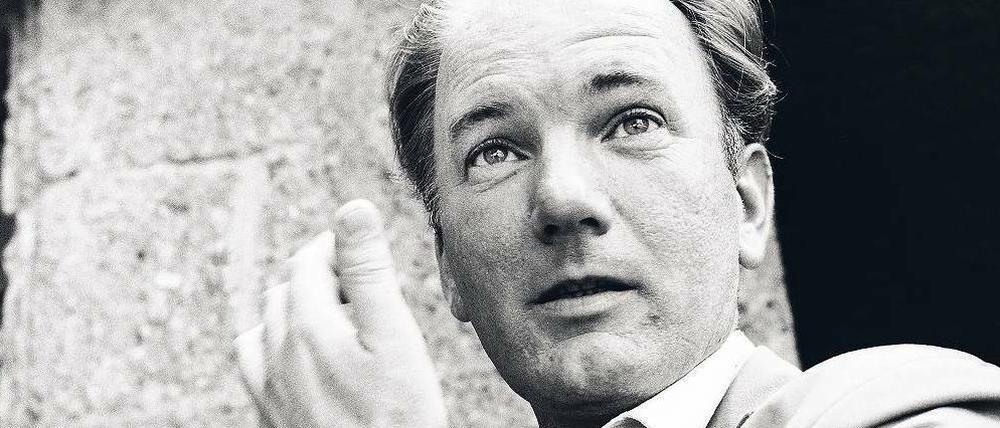

© picture-alliance / IMAGNO/Barbar

Aus Bernhards Nachlass: Thomas Bernhard: "Was nach mir kommt, hat es schwer"

Misst man seine Einlassungen und Interviews an den alerten Inszenierungen der aktuellen Schriftstellergeneration, lässt sich nur sagen: Ein Autor wie Thomas Bernhard ist heute gar nicht mehr denkbar.

Wer Thomas Bernhard in den späten Siebzigern und frühen Achtzigern interviewen wollte, musste sich, bei allen Schwierigkeiten, ihn überhaupt treffen zu können, etwas einfallen lassen. „Stimmt es, wenn ich sage, dass Sie um einen leeren Raum herum, den Raum der Metaphysik, leben und arbeiten?“, beginnt im Mai 1979 die französische Literaturjournalistin Nicole Casanova ihr Gespräch, nachdem sie auf gut Glück und nur nach Rücksprache mit Bernhards österreichischem Verleger Wolfgang Schaffler nach Ohlsdorf zu Bernhards Gehöft gefahren war.

Ein paar Wochen später erscheint in der „Zeit“ ein langes Bernhard-Interview von André Müller, das dieser mit der Frage einleitet: „Haben Sie schon einmal versucht, sich das Leben zu nehmen?“ Und im Sommer 1980 fragen Erich Böhme und Hellmuth Karasek für den „Spiegel“ als Erstes: „In Deutschland ist es üblich geworden, die Schriftsteller nach Ratten und Schmeißfliegen einzuteilen – sind Sie eine Ratte oder eine Schmeißfliege?“

Es dauert zwar gerade in diesem Interview eine Weile, bis der vorsichtig ausweichende Schriftsteller zugibt, in Österreich weder als Ratte noch als Schmeißfliege, sondern von früh an als „Stinktier“ bezeichnet worden zu sein; doch sind die Auskünfte Bernhards in den meisten seiner raren Interviews durchaus ergiebig. Er gibt sich kooperativ, beantwortet selbst abwegigste Fragen wie „Haben Sie einen guten Kontakt zu Gegenständen wie Früchten, Bäumen und Steinen?“, und es scheint ihn nicht groß zu stören, wenn er gezielt zu Provokationen angestachelt wird.

So erfährt man in den Interviews beispielsweise, wie schwer es für ihn war, nach dem Tod seines „Lebensmenschen“ Hedwig Stavianicek, „nach 35 Jahren mit einem Menschen, plötzlich allein zu sein“; dass ihn das Sexuelle nie interessiert hat; dass er Mozartkugeln nicht mochte; dass er mehrmals in seinem Leben daran dachte, sich umzubringen, um dann stets aufs Neue festzustellen, dass die Neugier auf das, was noch kommt, überwiegt: „Ich red’ ja über den Tod wie ein anderer über a Semmel“.

Insofern trägt der Band, den der Suhrkamp-Verlag gerade unter dem Titel „Der Wahrheit auf der Spur“ aus dem Nachlass veröffentlicht hat, Züge eines Selbstporträts. Versammelt sind darin nicht nur zahlreiche Interviews, sondern auch andere Publikationen Bernhards in Zeitungen, Zeitschriften oder Sammelbänden: Telegramme, Leserbriefe, Feuilletonbeiträge, Festreden. Es beginnt mit der Rede, die Bernhard 24-jährig in einem Salzburger Hotel zum 100. Geburtstag des französischen Dichters Jean-Arthur Rimbaud hielt, und es endet mit seinem Leserbrief an die „Salzkammergut-Zeitung“ in Gmunden einen Monat vor seinem Tod 1989, in dem er sich für den Erhalt der Gmundener Straßenbahn ausspricht.

Thomas Bernhard war zwar ein öffentlichkeitsscheuer Mensch, der seine Erfahrungen mit den Kritiken seiner Stücke und Bücher als „grauenhaft bis ganz lustig“ bezeichnete. Er hielt es aber auch für „kaum erträglich, einen Tag ohne Zeitung zu verbringen“. Und mittels der Zeitungen wandte er sich immer wieder an die Öffentlichkeit, geradezu zwanghaft: um sich zu verteidigen, um Richtigstellungen zu unternehmen, um sich aufzuregen, um immer und immer wieder zu sagen, was für ein scheußlicher Staat Österreich ist. Von Gelassenheit keine Spur, bei aller Stilisierung. So empfahl er etwa nach einem „Spiegel“-Verriss seines Romans „Verstörung“ durch einen Landsmann und Schriftstellerkollegen: „Mein nächstes Buch lassen Sie bitte gleich von einem natürlich auch in Oberösterreich geborenen oder ansässigen Schimpansen oder Maulaffen besprechen.“ Oder er beschimpfte Elias Canetti als „skurrilen Torschlussphilosophen“, weil der in einer Rede angemerkt hatte, dass Bernhard zu den Schriftstellern gehöre, die immer wieder dasselbe Buch schreiben würden.

Es macht nicht den Eindruck, und zwar unabhängig von seiner ihn zeit seines Lebens schwer peinigenden Lungenerkrankung, als habe Bernhard sich wohl in seiner Haut gefühlt. Als habe er immer kalkuliert und kontrolliert seine Invektiven getätigt, als sei es wirklich sein Ernst gewesen, als er sich einmal so charakterisierte: „Ich bin eine lustige Person. Da kann man leider nichts ändern, so tragisch alles andere ist.“

Man fragt sich, was ihn etwa 1976 dazu getrieben hat, sich über den österreichischen Botschafter Weinberger in Portugal auszulassen, weil der ihn anlässlich eines anstehenden gemeinsamen Abendessens in Lissabon als „destruktiven, schrecklichen Kerl“ bezeichnet haben soll. Angeblich sei ihm daraufhin nahegelegt worden, nicht zu kommen, „und ich bin zu diesem Abendessen naturgemäß auch nicht erschienen“, schrieb er in der Wiener „Die Presse“. Die öffentliche Klage Bernhards führte zu einem entlarvenden Leserbrief seitens der Gastgeberin, ebenfalls in der „Presse“. Diese legte dar, dass es gar keine Ein- und so auch Ausladungen gegeben hatte. Zudem: „Herr Dr. Weinberger wusste bis zum Moment, in dem er unser Haus betrat, nicht, wer die anderen Gäste waren, und konnte daher unmöglich Einfluss auf die Wahl dieser Gäste ausgeübt haben.“

Eine Petitesse, aber eine Bernhard gemäße. Sie fügt sich gut ein in die natürlich auch hier dokumentierten Skandale: von der (nicht stattgefundenen) Verleihung des Anton-Wildgans-Preises über die Salzburger Notbeleuchtungsaffäre bis zum „Holzfällen“-Verbot 1984 (der Roman landete danach prompt als erster Bernhard-Titel auf der Bestsellerliste). Dagegen nimmt sich ein Beitrag in der „FAZ“ über die Krise des Theaters wie eine Verschnaufpause aus. Mit diesem demonstriert Bernhard auf fast einer ganzen Zeitungsseite, wie er aus dem Nichts und ohne Thesen einen hochmusikalischen Text über die eigentlich ewig währende „Dürre“ am Theater zu zaubern vermag.

Bernhards „Beitrag zur Dürre“ ist ein lupenreiner literarischer Text, der auch in dem jetzt ebenfalls aus dem Nachlass veröffentlichten Erzählband nicht weiter auffallen würde. „Goethe schtirbt“ enthält vier Erzählungen, die zwischen 1982 und 1983 unter anderem in der „Zeit“ erschienen sind. Sie wiederholen und variieren Motive und Strukturen aus Bernhards Gesamtwerk und handeln vom Größenwahn und der Einsamkeit, vom lebenslangen Hass auf die Eltern und der Hassliebe zu Österreich. Die Titelerzählung, verfasst zu Goethes 150. Todestag, ist die schönste, lustigste, absurdeste: Goethe, wie er sich auf dem Sterbebett ein Treffen mit Wittgenstein wünscht, wie er sich mal als „Lähmer der deutschen Literatur“, mal ihr Vernichter bezeichnet. Und dann wieder als ihr Allergrößter: „Was nach mir kommt, hat es schwer.“

Ob Bernhard dabei auch an sich gedacht hat? Seine Epigonen sind Legion und zumeist gescheitert. Misst man seine Einlassungen und Interviews an den alerten Inszenierungen der aktuellen Schriftstellergeneration, lässt sich nur sagen: Ein Autor wie Thomas Bernhard ist heute gar nicht mehr denkbar.

Thomas Bernhard: Der Wahrheit auf der Spur. Hrsg. von Wolfram Bayer, Raimund Fellinger und Martin Huber. Suhrkamp Verlag, Berlin 2011. 346 Seiten, 19,90 €.Thomas Bernhard: Goethe schtirbt. Erzählungen. Suhrkamp Verlag, Berlin 2010. 98 Seiten, 14,90 €.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false