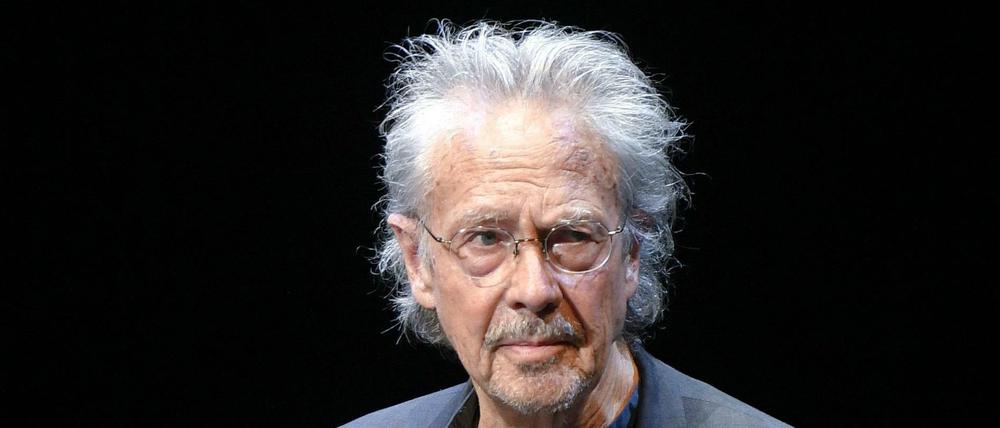

© Herbert Neubauer/APA/dpa

Peter Handkes Buch "Mein Tag im anderen Land": Auf Redekreuzzug

Einverstanden mit sich und der Welt: Literaturnobelpreisträger Peter Handke erzählt mit "Mein Tag im anderen Land" eine frohgemute Dämonengeschichte.

Eine der schönsten Szenen in diesem – trotz aller poetischer Stockungen, Reflektionen und mäandernden Satz- und Wortabschmeckungen– an Szenen nicht armen neuen Buch von Peter Handke ist die, in der der Erzähler von seinen Grußkontakten berichtet.

Immer wieder tauscht er mit Unbekannten am Straßenrand einen Gruß aus, offen, kopfhebend, mit einem Lächeln im Gesicht. In der Regel weiß er, bei wem das mit dem Grüßen fruchtet und „bei wem ein Grüßen nichts ausrichten würde; wer von den mir Entgegenkommenden ‚ungrüßbar' war, nicht bloß in meinem Fall, so dass ich mir den Grußblick ersparen konnte."

Und wer kennt das nicht auf Wanderungen oder auch nur kurzen Wegen bei den Begegnungen mit Unbekannten: Manchmal wird die Grußarbeit belohnt, manchmal bleibt es beim stummen, stieseligen Aneinandervorbeilaufen und dem widerwilligen Ärger über soviel Ignoranz.

Handkes Obstgärtner ist ein Schöpfungsbeschimpfer

Nun hat man bei der Lektüre von „Mein Tag im anderen Land“, wie Handkes Buch heißt, nur wenige solcher identifikatorischen Momente. Dafür sorgt allein, dass diese Erzählung explizit als „Dämonengeschichte“ ausgewiesen ist und der Erzähler sich in der ersten Hälfte als „Besessener“ vorstellt, „von Sinnen“, er in seinen frühen, jungen Jahren „nicht allein von einem, sondern von mehreren, vielen, gar unzähligen Dämonen“ heimgesucht wird.

Er arbeitet als Obstgärtner, wie dereinst ein Onkel von Handke. Den Job übernimmt alsbald seine Schwester, und er läuft schreiend und zeternd auf den Straßen herum, schimpft auf Gott, die Welt und die Schöpfung überhaupt und nächtigt nach seinen „Redekreuzzügen“ auf einem „zivilisationsfernen ausgedienten Friedhof“.

Erzählt wird ihm das, was er selbst noch nie einem Menschen nahe gebracht hat, von seiner Schwester, also aus zweiter Hand. Nun sitzt der einstige Obstgärtner Jahrzehnte später als Schriftsteller in seinem Gartenhäuschen und lässt das Ganze noch einmal Revue passieren: sein Geschimpfe und Gesinge, sein Status als Sehender, seine Leidengenossen, die immer mehr zu „Institutionen“ wurden und sogar im „Interesse der Öffentlichkeit“ standen.

Ja, und dann fragt der Erzähler: „Wie das: Wir endgültig Durchgedrehten von einem öffentlichen Interesse?“ Und weiß die Antwort: Sie dienen seit jeher den anderen als Spiegel, als Spiegel potentieller Gefährdungen.

Vage erkennt man Züge eines Selbstporträts

Und wie bei vielen Handke-Hervorbringungen ist man geneigt, Züge eines Selbstporträts zu erkennen: das eines so oft zornigen Schriftstellers, eines häufig unverstandenen, dann auch wieder als prophetisch verstandenen Schriftstellers. Der wiederum die Öffentlichkeit meidet, sie hasst, diese dann aber wieder braucht, zumindest ab und an.

Das legt schließlich auch der zweite Teil dieses keine hundert Seiten zählenden Büchleins nahe. Denn aus dem Außenseiter wird ein durchaus frohgemuter Wanderer in einem schwarzen Anzug und mit einem weißen Hemd, erlöst von einem „Guten Zuschauer“, oh Gott ja!, der ihn ins „andere“ Land schickt, nach „Dekapolis“, ins Zehn-Städte-Land.

Aus der Dämonengeschichte wird eine Geschichte mit vielen biblischen Motiven und religiösen Anspielungen. In dieser soll nicht zuletzt die Namenlosigkeit regieren, was noch einmal, klar, ein Scherz, zu einer Aufzählung von ein letztes Mal genannten Namen führt, unter anderem „Aronstab“, „Paradiesapfel“, „Jesusbirne“ und „Passionsfrucht“.

Trotz alledem wird der Erzähler nun zum Schriftsteller, der nicht mehr nur ein Buch über den Obstbau geschrieben hat. Nein, nun hält er die Geschichten der anderen fest, derjenigen, die ihm auf seiner Reise in die Dekapolis begegnen, die ihm in deren Zentrum ganz nahe sind. Sie werden nun „verwandelt, in anderen Büchern – ja, richtig geraten, den meinigen, nicht mehr den Spalierobstbau gewidmeten der folgenden Jahre“.

Handke feiert seine Widerständigkeit

Der zweite Teil von Handkes Erzählung hat etwas schön Lichtes, der Welt Zugewandtes. So als sei hier jemand wirklich erlöst worden, fühle sich wohlig befreit-befriedet (wie Handke nach der Bekanntgabe des Literaturnobelpreises: „Es war ein großer Friede in mir“). Die Bestimmung zum Schreiben ist endgültig, die Heiligsprechung als Künstler: „Und auf nichts sonst war ich mehr aus“. Oder auch: „Mit einem Bleistift in der Hand / kommst du durch das ganze Land“.

Natürlich verwischt Handke zahlreiche Spuren, legt neue, lässt Trug und Täuschung regieren. Man muss ihm nicht über den Weg trauen, und viele seiner Sätze und Formulierungen sind kryptisch, unverständlich.

„Mein Tag im anderen Land" ist abermals ein Buch, das ausschließlich im Handke-Orbit seine ultimative literarische Aussagekraft hat. Außerhalb davon, davon kündet der letzte, sehr kurze dritte Teil, feiert hier ein Schriftsteller seine Widerständigkeit und umarmt sich schließlich voller Inbrunst selbst: „Jubel stieg in mir auf; und Abenteuerlust“. Doch, ja, Peter Handke ist gerade sehr einverstanden mit sich und der Welt.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false