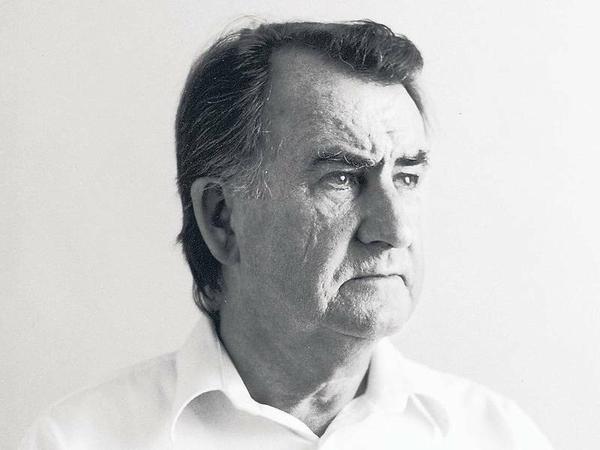

© Ben Denham

„Die Ebenen“ von Gerald Murnane: Im Innersten der Randbezirke

„Die Ebenen“: Endlich erscheint das erste Buch des genialen australischen Einzelgängers Gerald Murnane auf Deutsch.

Außerhalb der englischsprachigen Welt war er bis vor Kurzem nicht viel mehr als ein Gerücht, und selbst innerhalb wussten über Jahre nur Eingeweihte, was sie an ihm hatten. Gerald Murnane war eine rein australische Angelegenheit. Hätten nicht J.M. Coetzee in der „New York Review of Books“ und Teju Cole in „Music & Literature“ für ihn getrommelt, würde sein Name neuerdings nicht auf den alljährlichen Wettlisten zum Literaturnobelpreis auftauchen – er wäre wohl das bestgehütete Geheimnis des roten Kontinents geblieben. Ein Grund mag sein, dass Klang und Rhythmus seiner Prosa nicht unbeschädigt in andere Sprachen reisen. Entscheidend aber ist, dass er selbst sich im Lauf seiner 78 Jahre kaum je vom Fleck bewegt hat. Gerald Murnane ist eines der am tiefsten wurzelnden Geschöpfe, das der Bundesstaat Victoria hervorgebracht hat. Dort wurde er in Coburg geboren, dort wuchs er in Bendigo und im Western District auf, dort lebte er in einem Vorort von Melbourne, dort bewohnt er im 600-Seelen-Ort Goroke seit dem Tod seiner Frau 2009 ein Haus, und dort will er eines Tages sterben. Die Grabstelle ist schon ausgesucht.

Sogar ein Besuch im benachbarten South Australia, bei der Writers’ Week in Adelaide, wo er letztes Jahr sein jüngstes Werk „Something for the Pain“ vorstellte, eine sämtliche Sport- und Tierklischees transzendierende Erinnerung an die größte Leidenschaft seines Lebens, die Pferderennen zu Jugendtagen, ist für ihn ein Angehen. An Auslandsreisen ist deshalb nicht zu denken: Der von Landkarten, fernen Gegenden und von Jack Kerouacs Vagabundieren in „On the Road“ besessene Murnane zählt zu den neurotischsten Stubenhockern, die man sich vorstellen kann – und zu den freiesten und weitesten Geistern, die es in der zeitgenössischen Literatur gibt.

Schalkhafte Verteidigung der Provinz

Doch obwohl das Visionäre dieses knurrig-verschmitzten Einzelgängers einer hochgradig lokalen Erfahrung entspringt, ist das Australien seiner von ihm „Fiktionen“ genannten Bücher nur ein Schatten jener Parallelwelt, zu der er von seinem Basislager in Goroke aus aufbricht. In „The Plains“, das unter dem Titel „Die Ebenen“ nun mit einem enthusiastischen Nachwort des amerikanischen Dichters Ben Lerner als erstes seiner Bücher auf Deutsch erscheint, wird die Wirklichkeit mit allen literarischen Kräften aus den Angeln gehoben. Voller Schalk lässt er eine „Bruderschaft der Endlosen Ebenen“ nach einer Kultur rufen, die nicht der „unechten Lebensart der Küste“ folgt, sondern den fantastischen Sitten und Gebräuchen einer unendlichen Provinz, in der „maßgebliche, aber selten gesehene Landschaften tief im Innern“ alles Erleben prägen. Auch von einem, der die Existenz Australiens rundheraus leugnet, ist die Rede, nachdem „die Grenzen echter Staaten in den Seelen von Menschen festgelegt“ seien.

Was Gerald Murnane umkreist, sind „Mental Places“, wie Ben Denhams schönes Videoporträt heißt, das zur Veröffentlichung von „A Million Windows“ entstand und auf YouTube und Vimeo zu sehen ist. In seinem Arbeitszimmer geht Murnanes Blick in mindestens vier Richtungen: auf das Papier vor sich. Auf die Aktenschränke mit den Hängeregistraturen, in denen sich, sorgfältig geordnet, die Aufzeichnungen und Dokumente eines ganzen Lebens ansammeln. Auf die unermesslichen Horizonte über flachem Land, die sich vor dem Fenster andeuten. Und auf ein inneres Jenseits der Schrift. Unter den Autoren, die Murnane ausdrücklich als Einfluss nennt, ist ihm Marcel Proust mit der Suche nach einem moi profond, einem tiefen Selbst, besonders nah. Der Begriff, den Proust wiederum bei Henri Bergson entlieh, meint ein unerforschliches, über jedes erreichbare Selbstbild hinausgehendes Ich, das mit der mémoire involontaire verknüpft ist.

Notizen zu einem Drehbuch, das nie fertig wird

© Giramondo Publishing

Auch der namenlose Ich-Erzähler der „Ebenen“, ein Filmemacher, ist auf etwas Derartiges aus. Seit 20 Jahren sitzt er an den Vorbereitungen zu einem Drehbuch mit dem Titel „Das Innere“, einem Film, der Reichtum und Schönheit der auf den ersten Blick öden Landschaft erfassen soll. Über Notizen ist er nicht hinausgekommen, auch weil er zusehends daran zweifelt, dass Bilder dem gerecht werden, was es mitzuteilen gilt. Je tiefer er in die Welt der Ebenen hineingerät, in der er schließlich mit Hilfe eines namenlosen Gönners sein Projekt verfolgt, umso weniger findet er künstlerisch heraus. Murnane inszeniert zahlreiche Paradoxien, in denen der Glaube, dass nur die Kunst die Wirklichkeit festhalten kann, während es zugleich nichts Höheres gibt als die Wirklichkeit, woraus sich wiederum die Sinnlosigkeit des künstlerischen Aktes ableitet, nur die augenfälligste ist.

Murnane selbst hat „Die Ebenen“ nie als das Meisterwerk anerkannt, zu dem es seit seinem Erscheinen im Jahr 1982 erklärt wurde. Der Roman, sagt er, sei lediglich das Abfallprodukt von „The Only Adam“, einem missglückten Roman, aus dessen Trümmern er eine Passage rettete und erweiterte. In ihrer trügerischen Kürze bieten „Die Ebenen“ jedenfalls den besten Zugang zu seinem ebenso ironischen wie mystischen Werk. Von Ausnahmen abgesehen, lässt es sich als Erweiterung und Variation der „Ebenen“ lesen – auch durch die erstaunliche Kontinuität seiner Ich-Erzähler: Nur die in der dritten Person geschriebenen Romane „Tamarisk Row“ und „A Lifetime on Clouds“ aus seiner Frühzeit machen eine Ausnahme. Auch „Border Districts“, als Schlussstein seines Werks angekündigt und in Teilen bereits in der „Paris Review“ vorabgedruckt, führt zurück zu den „Ebenen“: Gleich der erste Satz klingt wie eine Überschreibung.

Die durchgängige Transparenz des Stils macht Murnanes Prosa einladend, das kosmologische Rätsel, das seine Reflexionen über Zeit und Raum umspielt, macht sie abweisend. Man kann mit Büchern wie den „Ebenen“ jahrelang leben, ohne mit ihnen zu Ende zu kommen, weil man sich jedesmal von Neuem eingestehen muss: Ich bin diesem Buch noch immer nicht auf die Schliche gekommen.

Mit schwerem philosophischem Geschütz wird man ihm nicht gerecht

Die Versuchung, Murnanes unleugbarer Künstlichkeit, seinen mehrfach verspiegelten Fragestellungen auf den theoretischen Grund zu gehen, ist von daher groß. Dem, was ihrem Schöpfer vorschwebte, der von sich erklärte, philosophische Texte nie verstanden zu haben, tut man damit Gewalt an.

Seine Bücher halten dem schweren Geschütz – von Husserl und Heidegger bis zu poststrukturalistischen Denkern –, das ihre Interpreten aufgefahren haben, durch ihre Leichtigkeit zwar mühelos stand, aber sie verleihen ihnen einen Rahmen, der die Einbildungskraft dieses Schriftstellers unterschätzt. Es ist verlockend, hinter der Erfahrung, dass sich hinter jeder Ebene eine neue Ebene öffnet, eine Illustration dessen zu sehen, was Jacques Derrida im Spiel der Differenzen als uneinholbare Grunddifferenz – die différance mit a – bezeichnete. Reizvoller ist es, die Perspektive umzudrehen und Derridas Denken als die Abstraktion einer viel schlichteren, sinnlichen Erfahrung und ihrer Gestaltung zu verstehen.

Weiter kommt man mit literarischen Bezügen. Sie sind Murnane, der jahrelang Kreatives Schreiben unterrichtete, viel näher. In ihnen steckt etwas von Italo Calvinos fantastischen Kopfgeburten, im Nirgendwo und Nirgendwann vieler Szenerien, etwas von Samuel Beckett, und im Spott über den Ehrgeiz der spekulativen Philosophie und dem Vergnügen, eine eigene Systematik zu errichten, etwas von Jorge Luis Borges. Doch früher oder später wird man sagen: Das ist ja wie bei Gerald Murnane, so eigen und eigenständig ist seine Literatur der namenlosen Figuren, der kargen Landschaften und der imaginären Kunstwerke.

Die deutsche Übersetzung ist zuweilen unangemessen preziös

In ihrer Verweigerung von äußerer Handlung und in ihrer tonlichen Gleichförmigkeit ist sie auf offensive Weise langweilig. Zugleich ist sie in ihren Detailverschiebungen unerschöpflich aufregend. Murnanes Prosa hat etwas Vexierbildhaftes, dem man sowohl auf den Leim geht, wenn man sie allzu ernst nimmt, als auch, wenn man sie in ihrer still lächelnden Tiefgründigkeit verkennt – und ihre Obsessionen leugnet. Zu ihnen zählt etwa Murnanes Begeisterung für die ungarische Sprache, die ihn nach der Lektüre von Gyula Illyés’ epochaler Sozialreportage „Die Puszta“ wie ein Blitzschlag traf. Er ist dem Ruf des Ungarischen nicht nur lernend gefolgt. In seinem vertracktesten Buch „Inland“ hat er sie durch einem ungarischen Erzähler (neben dem australischen) auch literarisch gestaltet.

Von ihrem syntaktischen Gewebe her ist Murnanes Prosa einfach, elastisch und robust. Von daher sollte sie sich gegen ihren Übersetzer Rainer G. Schmidt nicht gesträubt haben. Im Deutschen fehlt dennoch ihre schwebende poetische Dichte, die hier viel zu sehr zum bloßen Wortsinn strebt. Schmidt übersetzt nicht falsch, aber zuweilen unangemessen preziös, wenn er für einfache Wörter wie „place“ die „Stätte“ wählt oder für die „revelation“ gleich die religiöse „Offenbarung“, wo die Enthüllung ausreichen würde. Dazu kommt, dass die deutsche Fassung ohnehin stets länger ausfallen muss als das Original. Nur wer Gerald Murnane auf Englisch liest, spürt die ganze Faszination dieser „Ebenen“. Aber auch ihr deutscher Abguss ist noch eine verwirrende Entdeckung.

Gerald Murnane: Die Ebenen. Roman. Mit einem Nachwort von Ben Lerner. Aus dem Englischen von Rainer G. Schmidt. Suhrkamp, Berlin 2017. 153 Seiten, 16 €.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false