© K. Gavin/Getty Images/Arte

„Muhammad Ali“ auf Arte: Der Größte

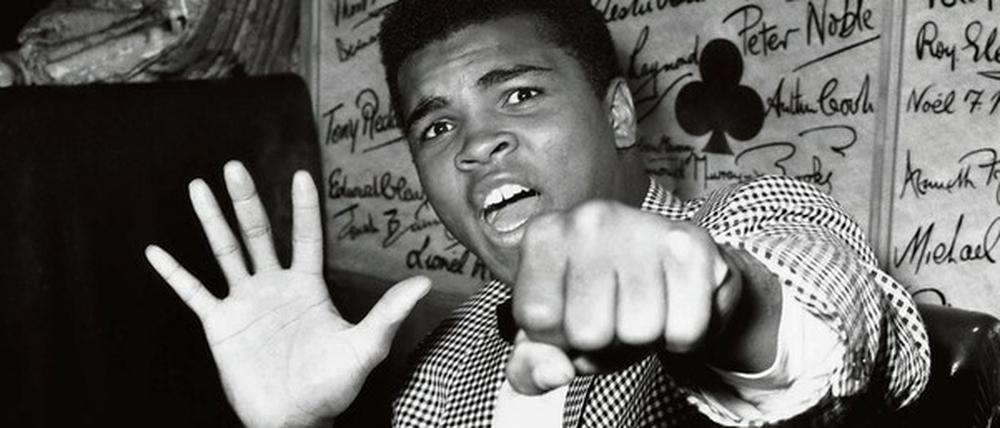

Boxlegende und Entertainer in eigener Sache: Das Leben von Muhammad Ali als knapp achtstündige Dokuserie.

In der Fülle des Bildmaterials dieser akribischen Dokuserie findet sich auch ein Foto aus jüngerer Vergangenheit. Es zeigt eine junge Frau bei einer „Black Lives Matter“-Demonstration. Auf ihrem T-Shirt steht schlicht ein Name: „Muhammad Ali“. Die Lebensgeschichte des dreifachen Box-Weltmeisters (1942–2016) führt tief hinein in die amerikanische Geschichte. Während sich die Bürgerrechtsbewegung formierte und das Land in Vietnam einen jahrelangen, blutigen Krieg führte, avancierte der als Cassius Clay in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky geborene Muhammad Ali zum gefeierten „Jahrhundertsportler“ – und zu einer der prägendsten Figuren seiner Zeit, weit über die Grenzen des Sports, der USA oder der „black community“ hinaus. Stoff satt für eine knapp achtstündige Serie.

Die Mammut-Recherche fügt sich ein in eine Reihe von historischen Serien, für die US-Dokumentarfilmer Ken Burns und sein Team verantwortlich zeichnen. Arte zeigte zuletzt Burns’ eindrucksvollen Mehrteiler „Vietnam“. In vier Jahrzehnten drehte der mit fünf Emmys ausgezeichnete Filmemacher vornehmlich für den durch Spenden und öffentliche Mittel finanzierten „Public Broadcasting Service (PBS)“. Mittlerweile haben sich historische Dokuserien, darunter auch Sportlerbiografien, zu einem veritablen Trend entwickelt. Aber eine größere Geschichte als die von Muhammad Ali ist kaum vorstellbar.

„Muhammad Ali“, vierteilige Dokuserie, Arte, Dienstag und Mittwoch, jeweils ab 20 Uhr 15

er Anspruch der Serie ist umfassend: Die vier knapp zweistündigen Folgen sind chronologisch aufgebaut – eine detailversessene Abfolge von dokumentarischem Material aller Art, dazu Interviews mit Ehefrauen, Töchtern und jüngerem Bruder, mit Schriftstellern und Journalisten, auch mit Ex-Weltmeister Larry Holmes, der seinem ehemaligen Mentor in dessen vorletztem Kampf im Oktober 1980 so deutlich überlegen war. In der Musik spiegelt sich das Lebensgefühl, manchmal ist sie auch Kommentar: Als Promoter Don King mit seiner Starkstrom-Frisur ins Spiel kommt, bekennen die Rolling Stones „Sympathy for the devil“. Für zusätzliche Informationen sorgt ein Sprecher aus dem Off, in der deutschen Fassung ist Schauspieler Charly Hübner zu hören.

Mit 22 erstmals Weltmeister

Boxen bot in den USA lange Zeit eine der wenigen Möglichkeiten für Schwarze, zu Ruhm und Reichtum zu kommen. Während im Alltag Rassentrennung herrschte, eroberte der junge Cassius Clay, leichtfüßig durch den Ring tänzelnd, die Box-Welt. Mit 18 Olympiasieger in Rom, mit 22 erstmals Weltmeister. Ali war ein Idol, aber auch eine Persönlichkeit, die polarisierte. Als erster Profi verstand er – bis heute unerreicht – sein Boxerleben als große Show. Legendär seine Großmäuligkeit, seine bizarren Interviews. Regelmäßig sagte er voraus, in welcher Runde er seine Gegner zu Boden schicken werde – und hielt meist Wort.

Ausführlich widmet sich die Serie der Freundschaft zu Malcolm X, der muslimischen Sekte „Nation of Islam“ und dem Einfluss, den ihr Führer, Elijah Muhammad, auf Ali ausübte. Weil er den Kriegsdienst aus religiösen Gründen verweigerte, verlor Ali seinen Weltmeistertitel und musste lange befürchten, für Jahre ins Gefängnis zu wandern. Er wolle nicht Zehntausende Kilometer in ein fernes Land reisen, um auf Menschen zu schießen, die ihn als Schwarzen niemals beschimpft hätten, sagte er. Aber Ali, der seine Ehefrauen regelmäßig betrog, ist hier nicht nur strahlender Held. Seine narzisstischen Männlichkeitsposen wirken heute mehr denn je aus der Zeit gefallen. Diktatoren wie Mobutu und Marcos finanzierten seine größten, weltweit vermarkteten Titelkämpfe, während sich Ali als Kämpfer für die Sache der Dritten Welt stilisierte. Und als er seinen Konkurrenten Joe Frazier zum Vergnügen des weißen Publikums einen „hässlichen Gorilla“ nannte, bediente er sich selbst rassistischer Klischees.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Natürlich werden alle wichtigen Kämpfe in der Serie rekapituliert, die großen Triumphe, die Rückschläge, die finale Tragödie. Eine einzigartige Karriere, aber in dem großen Bogen, den die Serie schlägt, auch die Brutalität des Sports umso sichtbarer. Der „Thrilla in Manila“, Alis dritter Kampf gegen Joe Frazier im Oktober 1975, ist nur noch eine schwer erträgliche Prügelei.

Muhammad Ali behauptete stets, „der Größte“ zu sein. 1996 hatte er die Größe, sich selbst als von seiner Parkinson-Erkrankung gezeichneter alter Mann der Öffentlichkeit zu präsentieren. Der Olympiasieger von 1960 entzündete mit zitternden Händen vor einem Milliardenpublikum die Olympische Flamme bei der Eröffnung der Sommerspiele in Atlanta. Ein Bild für die Geschichtsbücher, ein Moment voller Pathos. Die amerikanische Nation war gerührt von ihrem schwarzen Helden – doch den Rassismus hat sie bekanntlich noch längst nicht überwunden.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false