© istock

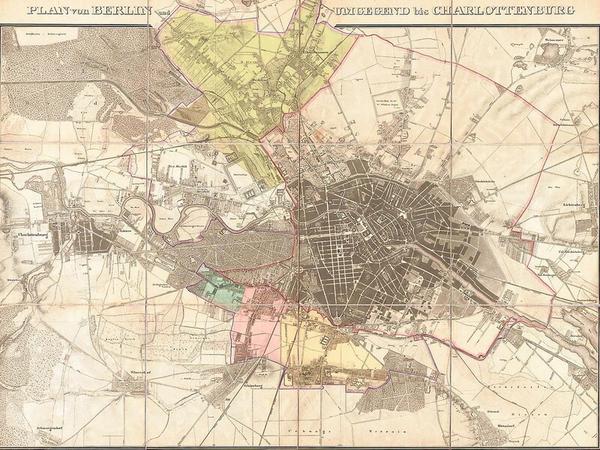

Fast vergessene Dokumente: Wie Berlin vor 100 Jahren zu der Stadt wurde, die sie ist

Berlin könnte heute ganz anders aussehen. Fast vergessene Dokumente zeigen, wie erbittert vor 100 Jahren um die Zukunft der Stadt gerungen wurde.

Am Ende geht es schnell. Zur üblichen Stunde um 12.30 Uhr eröffnet der Parlamentspräsident die 139. Sitzung der Verfassungsgebenden Preußischen Landesversammlung. Man schreibt den 27. April 1920, anwesend sind 313 Abgeordnete und schreiten zur namentlichen Abstimmung. 165 Parlamentarier werden für das Gesetz zur „Bildung einer neuen Stadtgemeinde Berlin“ votieren. Das sind acht Ja-Stimmen mehr als nötig.

Das Sitzungsprotokoll vermerkt: „Beifall bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei“ sowie „Zischen rechts“. Als der linke Abgeordnete Weyl ausruft „Es lebe das neue Berlin!“, entsteht „große Unruhe“.

Noch hundert Jahre später tauchen dieselben Vorwürfe auf

Historiker messen dem Ereignis bis heute große Bedeutung bei. Zuletzt Jens Bisky, der in seiner monumentalen „Biografie einer großen Stadt“ von „einem der wichtigsten Tage der Stadtgeschichte“ spricht. Aber nur wenige haben sich je die Mühe gemacht, die politische Debatte nachzuzeichnen, die der kommunalen Verwaltungsreform vorausging. In ihr lassen sich die Bruchlinien einer gespaltenen Gesellschaft wiederfinden und Vorwürfe erkennen, die noch hundert Jahre später regelmäßig auftauchen.

100 Jahre Groß-Berlin:

- Berlins vergessener Vater: Wie Adolf Wermuth für Groß-Berlin kämpfte

- Vom Zweckverband zur Einheitsgemeinde

- Ein Hundertjähriger berichtet: So hat sich Berlin verändert

- Braucht Berlin eine neue Vision?

Da ist der Argwohn des Berliner Südwestens mit seinen Villen und Alleen, Stuckfassaden und offenen Sportwagen vor dem Pöbel des Nordens, den mickrigen Reihenhauskolonien und schmucklosen Straßen. Die Trabantenstädte des Ostens mit ihren Fernwärmetrassen, Brutstätten eines ehrgeizlosen Wegwerfkonsums, scheinen in einem anderen Universum zu liegen als die begrünten Balkone und Kachelöfen der citynahen Viertel.

Wenige Meter bestimmen darüber, welche Art Berliner man ist

Diese Stadt besteht aus vielen Städten. Das lernt jeder, der neu nach Berlin kommt. Und jeder Berliner hat es verinnerlicht. Seine Identität ist so verwirrend und komplex, dass in Schöneberg oder Wilmersdorf, Reinickendorf oder Pankow zu wohnen zwar nur einen Unterschied von wenigen Metern ausmachen mag, aber weit darüber hinaus bestimmt, welche Art von Berliner man ist.

[Mit unsere Leute-Newslettern verpassen Sie nie, was in Ihrem Kiez passiert. Jetzt kostenlos anmelden]

Die Ursprünge dieser Spannung reichen weit zurück. Vielleicht nicht ganz so weit, da ein Kurfürst es nützlich fand, seine Residenz an einem Damm zu errichten, über den man die Spree trockenen Fußes überqueren konnte. Auch dass seine Nachfolger Handwerker anlockten und die neu entstehenden Ortschaften Friedrichswerder oder Dorotheenstadt nannten, nach dem Sohn oder der zweiten Ehefrau, lag vor der Zeit.

Neuankömmlinge beanspruchen eigene Rechte

Sobald aber die Menschen nicht mehr gelockt werden mussten, um zu Tausenden an die Spree zu kommen, wurde es ein Berliner Prinzip, dass die Neuankömmlinge sich in den Ritzen dessen ansiedelten, was schon da war, und eigene Rechte beanspruchten. So kam es zu dem Flickwerk aus acht eigenständigen Städten, 59 Umlandgemeinden und 27 Gutsbezirken, die wie eine Stadt aussahen, aber nicht wie eine solche organisiert waren.

© Wikimedia

Das „Groß-Berlin-Gesetz“ soll dem ein Ende setzen. In monatelangen mühsamen Verhandlungen vorbereitet, ist es Ergebnis eines politischen Tauziehens, das hinter den Kulissen die Macht im größten Ballungsraum der Weimarer Republik neu verteilt. Viele Konservative beklagen den „theoretischen Radikalismus“ des Vorhabens, das ihnen wie ein „gewaltsamer Bruch mit der geschichtlichen Vergangenheit“ vorkommt, so der nationalkonservative Wortführer Paul Lüdicke.

Ein Gebiet, das über Nacht auf das 13-Fache seiner vorherigen Größe anschwellen würde, sei nicht mehr zu kontrollieren, lautet die oft geäußerte Warnung, während bis in das Jahr 1920 hinein ja tatsächlich bewaffnete revolutionäre Matrosen und marodierende Freischärler über die Boulevards der Hauptstadt ziehen und sich bekämpfen.

Nach der Vision passiert lange nichts

Mehrfach war zuvor die Vereinigung des sich rasant ausbreitenden Ballungsraums am Veto der Reichsregierung gescheitert. Nach einer ersten Eingemeindung großer Gebiete um 1860 unterstützte der Staat die Ausdehnung zunächst, indem er den Hobrecht-Plan verfolgen ließ, der Berlin ein umfangreiches Straßen- und Kanalisationsnetz verschaffte – nicht etwa beschränkt auf die damals schon bebaute Fläche, sondern in den Grenzen des erwarteten Wachstums.

[Behalten Sie den Überblick: Jeden Morgen ab 6 Uhr berichten Chefredakteur Lorenz Maroldt und sein Team im Tagesspiegel-Newsletter Checkpoint über die aktuellsten Entwicklungen in Berlin. Jetzt kostenlos anmelden]

Doch passierte nach dieser visionären Phase lange nichts mehr. Die Idee, Berlin zu einer eigenständigen Provinz zu machen, wurde 1875 erstmals verworfen und nach fünf zähen Verhandlungsjahren 1896 ein weiteres Mal. Während die preußische Regierung anfänglich noch bat, „über Eingemeindungen nachzudenken“, was die Berliner ablehnten, hielt der Kaiser weitere Landgewinne ab 1909 für „nicht zweckmäßig“.

"Keine Eingemeindungsverhandlunen!"

In einem Rundschreiben an die um Berlin angesiedelten Gemeinden erging die Aufforderung, „keine Eingemeindungsverhandlungen einzuleiten“. Die Botschaft Wilhelms II. lautete: Berlin soll nicht größer werden. Nur der Bildung eines Zweckverbandes stimmte man 1911 zu. Er sollte die nötigsten kommunalen Belange gemeinschaftlich regeln.

Mit der veränderten politischen Landschaft nach 1918 bietet sich die Chance einer Neugründung, die mehr wäre als eine Ansammlung unabhängiger Kommunen wie im Ruhrgebiet.

Um das passende Modell wird erbittert gekämpft. Soll eine zentralisierte Metropole entstehen, die alle Kompetenzen an sich zieht? Oder eine Union, in der die einzelnen Teile autonom bleiben? Es ist wie bei allen Vereinigungsprozessen, die Deutschland bis dahin erlebt hat und die es noch erleben wird: Man ist zu spät dran für den revolutionären Wurf. Aber warum nicht das Beste draus machen?

Bürgermeister Wermuth hat eine "unwiederstehliche" Idee

Eine bedeutende Rolle spielt in diesem Findungsprozess der damalige Berliner Bürgermeister Adolf Wermuth. Er war 1912 als parteiloser Staatssekretär aus dem Innenministerium ins Rote Rathaus gewechselt. Nun neigt sich seine Amtszeit ihrem Ende zu. Und er hat es immer noch nicht geschafft, in die Tat umzusetzen, was sich „am ersten Tag unwiderstehlich aufdrängte“.

© akg-images

Zumindest aber hat er einen mächtigen Verbündeten dazugewonnen: Das Innenministerium leitet mit SPD-Mann Paul Hirsch ein glühender Verfechter der Großstadt-Idee. Doch bevor es Anfang 1919 zu einer von ihm anberaumten Besprechung im Ministerium kommt, wird ein neues kommunales Wahlrecht eingeführt. Dadurch ist absehbar, dass die Sozialisten in den meisten Stadtteilen die politische Mehrheit erringen werden, und die „Groß-Berliner Frage“ wird zu dem Zankapfel, der „die bisher einige Bürgerschaft“ in zwei Teile spaltet, wie es in einer späteren Bilanz der Landesregierung heißt.

Die Stadt bleibt gespalten

Die Furcht vor einer sozialistischen Steuer- und Finanzpolitik ist im Bürgertum des Südens und Südwestens so groß, dass es sich nun gegen jede Form der Eingemeindung wendet. Zwar mäßigt es seinen Ton wieder nach der Niederschlagung des Spartakisten-Aufstands, aber die Stadt bleibt gespalten.

Daraufhin ändert die Regierung ihre Strategie. Sie setzt quasi auf ein transparentes Verfahren. Nicht nur, dass sie Unterstaatssekretär Friedrich Freund mit der Ausarbeitung des Gesetzentwurfs betraut – der „Vater des Zweckverbandes“ hatte dessen eingeschränkte Befugnisse stets bedauert. Er darf nun auch in der „Vossischen Zeitung“ öffentlich die Vorzüge einer umfassenden Eingemeindung darlegen.

Sozialdemokraten und Radikale verbünden sich

Die Preußische Landesversammlung ist also keineswegs die einzige Institution der jungen Republik, die über die kommunale Neuordnung entscheidet, sie ist allerdings die wichtigste.

Noch wenige Tage vor der entscheidenden Abstimmung ist eine Mehrheit für den Gesetzentwurf keineswegs sicher. Die Sozialdemokraten, die dafür sind, kommen mit dem Grüppchen radikaler „Unabhängiger Sozialdemokraten (USDP) auf etwa genauso viele Stimmen wie die konservative Allianz aus Zentrum und den beiden Volksparteien, der neu gegründeten DNVP und der reaktionären DVP.

Im Wesentlichen hängt alles vom Verhalten der Demokraten (DDP) ab, die in der Sache unsicher sind. Ihr Wortführer ist der liberale Schöneberger Bürgermeister Alexander Dominicus, ein mit seinen 46 Jahren relativ junger, agiler Verwaltungsfachmann.

Gesamtgemeinde oder Einheitsgemeinde?

Ihm ist die Notwendigkeit einer Berliner Einheit nur zu bewusst, grenzt seine Stadt am Nollendorfplatz doch an zwei weitere Städte, Berlin und Charlottenburg. Er gründet sogar eine Bürgervertretung zu dem Zweck. Allerdings ist er sich lange über den Grad der Fusion nicht im Klaren.

Zwei Begriffe prägen die Debatte: Gesamtgemeinde und Einheitsgemeinde.

© Wikimedia

Kaum voneinander unterschieden, markieren sie jedoch zwei Welten. „Beide führen zum Ziel“, sagt Paul Lüdicke zwar, der Mitbegründer der noch jungen Deutschnationalen Volkspartei (DNVP), als er am 10. Juli 1919 seinen Antrag zur Neuregelung „des gemeindlichen Verhältnisses zwischen Berlin und seinen Vororten“ einbringt, womit die parlamentarische Auseinandersetzung offiziell eröffnet ist, aber wie immer bei marginalen Unterschieden, werden sie sehr hartnäckig verteidigt.

Spandau will unabhängig bleiben

Während die Einheitsgemeinde die wichtigsten Kompetenzen stadtweit an den Magistrat delegiert, versteht man unter Gesamtgemeinde einen Bund autonomer Gebilde, mithin einen reformierten Zweckverband.

Lüdicke kommt aus Spandau, wo man größte Bedenken gegenüber einer Eingemeindung hat. Dabei ist einem Konservativen wie diesem 54-jährigen, kahlköpfigen Anwalt mit seinem geschwungenen Schnauzbart das zersplitterte Berliner Gemeinwesen durchaus ein Dorn im Auge. In manchen Vororten, so tönt er, lägen die Gasleitungen von drei verschiedenen Anbietern nebeneinander in der Erde. Die Ineffizienz sei ein Graus. Aber eine Neuordnung dürfe nicht um den Preis erfolgen, dass die Selbstverwaltung in kleineren Ortschaften aufgegeben und das „blühende Leben ertötet“ werde.

Zeit für die radikalste Lösung

Entlang dieser Linie wird der Streit fortan ausgetragen. Als das Parlament am 2. Dezember 1919 zur ersten Lesung („Bildung einer Stadt Groß-Berlin“) im Preußischen Landtag zusammentritt, sind die Akteure gut vorbereitet. Der neue SPD-Innenminister Wolfgang Heine erklärt zum Auftakt, man müsse sich nun nicht mehr mit der Angst des Hofs auseinandersetzen, ein vergrößertes Berlin würde die politischen Gewichte in Preußen zu stark Richtung Arbeiterklasse verschieben. Die Zeit sei reif für die „radikalste“ und „großzügigste“ Lösung.

Das Problem und seine Ursachen

Trotz der generellen Einsicht in die Notwendigkeit der Einheit zeigt der Blick auf die Missstände, mit dem die Abgeordneten ihre Reden eröffnen, wie weit die politischen Positionen auseinanderliegen. Da stehen die Sozialreformer unversöhnlich Industrievertretern gegenüber, weil beide begreifen, dass Stadtentwicklung auch Arbeitsmarktpolitik ist. Nur eben mit unterschiedlichen Verpflichtungen.

Das öffentliche Leben pulsiere zwischen „der City“ und den Vororten ständig hin und her, meint etwa Emil Wutzky, 48, Gewerkschafter, SPD, und beklagt das Gefälle unter den „Wohngemeinden“ wegen der ungleichen Verteilung von Arm und Reich. Deshalb könne man „trotz aller Verabredungen und trotz aller Mühen keine einheitliche Marschroute einschlagen. Kurzum, es ist undenkbar, die sozialen Aufgaben zu erfüllen.“

Gemeinde gegen Gemeinde?

„So etwas kommt nicht nur in Berlin vor“, erwidert der Ostpreuße Eugen Leidig, 58, DVP- Grande und Lobbyist der Industrie. „Man sagt vielfach in Oberschlesien: Ganz Oberschlesien ist eigentlich eine einzige Stadt. Niemand aber wird auf den Gedanken kommen, um deswillen aus Oberschlesien oder dem rheinisch-westfälischen Industriegebiet eine einheitliche Gemeinde zu machen.“

Bernhard Bruns, SPD, wendet ein, dass jene Arbeiterbezirke, die Wohnsiedlungen bauen mussten, das Geld dafür nicht hätten. Und jene anderen, die das Geld besäßen, seien „ängstlich darauf bedacht, dass keine Arbeiter sich in ihrem Gebiet ansiedelten. Eine Gemeinde arbeitete nicht für die andere, sondern gegen sie.“

Die Mühen der Ebene

Alexander Dominicus, 46, Demokrat: „Wie ist es zum Beispiel beim Straßenbahnfahrer der großen Berliner Straßenbahn bei der Linie D? Diese berührt die Gemeinden Lichterfelde, Steglitz, Friedenau, Schöneberg und Charlottenburg. Wenn dieser Mann sein Kind in ein Krankenhaus bringen muss, wenn dann die Gemeinde Regress- ansprüche erhebt, weil er die Krankenhauskosten nicht bezahlen kann, so entsteht die Frage, wo ist der Arbeitsort dieses Straßenbahners, der täglich durch fünf Gemeinden fährt. Diese Frage ist durchaus nicht theoretisch, sondern hat die Gerichte in zahllosen Prozessen in Berlin beschäftigt.“

© Wikimedia

Hermann Weyl, 53, Arzt, USDP: „Wir haben in Berlin viele Wasserwerke. In der Wuhlheide gräbt die Gemeinde Lichtenberg Berlin tatsächlich das Wasser ab. Dann haben wir die Charlottenburger Wasserwerke, eine private Gesellschaft, die den Gemeinden Konkurrenz macht. Steglitz muss bis nach Lichtenberg gehen, um sich dort eine Wasserversorgung zu holen. Da muss man sich doch fragen: Wie ist das möglich gewesen?“

Das Geschrei der Wohlhabenden

Dominicus: „Wer sich fügte und zufrieden mit seiner Selbstständigkeit war, wurde belohnt.“

Weyl: „Es war eben nur so lange möglich, wie die maßgebenden Kreise die Arbeiterklasse nicht aufkommen lassen wollten.“

Bei der USDP: „Sehr richtig!

Weyl: „Was sind denn das für Herrschaften gerade in den westlichen Vororten, die dieses Geschrei erheben? Es sind im Wesentlichen die wohlhabenden Leute.“

Lastenausgleich

Der einheitliche Stadtraum war durch die Verkehrswege der Reichsbahn bereits geschaffen worden. Alle Arbeiter nutzten dasselbe Transportnetz, um zu den Fabriken zu gelangen. Dem steht die Steuergesetzgebung der Kommunen gegenüber. Durch individuell festgelegte Steuersätze wird Bevölkerungspolitik gemacht.

So wird in den Broschüren der Villenkolonien stets mit der guten Verkehrsanbindung und mit Steuerfreiheit geworben. Wegen dieser günstigen Abgaben werden etliche Villen in Grunewald von geschickten Unternehmern zum Nulltarif errichtet. Sie strahlen Reichtum aus, sind aber umsonst zu ihrem Herrn gekommen.

Die liebe Steuer

Manche Politiker glauben nun, dass sich durch die kurz zuvor reformierte Reichseinkommenssteuer auch das Problem der ungleichen Lastenverteilung im Berliner Großraum erledigen werde. Ein Gedanke, den der Einheitsarchitekt Freund „oft in der Zeitung gelesen“ und „nie verstanden“ hat, wie er kopfschüttelnd sagt.

Durch einheitliche Steuersätze würden keine Lasten ausgeglichen. Das könne nur erfolgen, fährt der Spitzenbeamte fort, indem eine Aufgabe von einer kleinen Körperschaft auf eine größere übertragen werde. Von einem Bezirk auf die Stadt, von der Stadt auf den Staat.

Der Einfluss der Großmächte

Doch durch die sozialpolitischen Forderungen von SPD und USPD hat sich unter den Reformgegnern das Bild einer linken Umverteilung von Reichtümern verfestigt, die vom Ersten Weltkrieg weitgehend aufgezehrt sind. Freund hebt deshalb die Not hervor, die Preußen 1808 ein Jahr nach dem Friedensschluss von Tilsit zur Verabschiedung der Stein’schen Städteordnung veranlasst habe.

Damals sah sich das Land wie jetzt wieder von den Großmächten Frankreich und Russland in seiner Entfaltung empfindlich beschnitten. Trotzdem habe sich gezeigt, „wie in der Zeit der Katastrophen die Regierungen automatisch dahin getrieben werden, zu sehen, wo es in einem verarmten, verkleinerten Land möglich ist, mit verringerten Mitteln größere Ziele zu erreichen als vielleicht vorher.“

Für ihn ist essenziell, dass ein einheitlicher Berliner Rechtsträger nicht nur künftige Lasten und Defizite auf sich nehmen, sondern auch die der Vergangenheit begleichen soll, was auf eine umfassende Entschuldung hinausläuft.

Die Ausgaben steigen

Wen wundert’s? Das Geld ist der empfindlichste Punkt in der Debatte.

Lüdicke: „Einige Gemeinden haben ihre Ausgaben bereits drastisch erhöht. Groß-Berlin wird es ja bezahlen. Die Stadt schwimme ja in Geld. Es kann da sehr leicht eine Enttäuschung herauskommen, wie es öfters bei Hochzeiten der Fall ist, wenn jeder Teil annimmt, dass der andere das Geld hat.“

Adolf Gottwald, Zentrum: „Wenn die Lage in den östlichen Vororten so traurig steht, dann werden auch die westlichen Gemeinden das Verderben nicht aufzuhalten vermögen. Ihr Widerspruch wird verständlich, wenn sie jetzt mit ihrer Steuerkraft nur aushelfen sollen, um von den östlichen Gemeinden dieses Verderben abzuwehren.“

Alle werden mit nach unten gerissen

Dominicus: „Ich muss Ihnen aus meiner Praxis heraus sagen, dass das wirtschaftliche Zugrundegehen einzelner von diesen ärmeren Vororten seine Rückwirkung auf die anderen angeblich wohlhabenderen nicht verfehlen würde.“

Lüdicke: „Es gibt eben Ausgaben, die sich gut situierte Kommunen gestatten können, die sich andere aber nicht leisten können. Es hat den Anschein, als wenn jetzt die Spuren einer schlechten Finanzwirtschaft verdeckt werden sollen.“

Leidig: „Die unüberlegten Bewilligungen der von der SDP regierten Innenstadtbezirke] haben uns andere gezwungen, denselben Weg zu gehen. Charlottenburg, Schöneberg und Wilmersdorf haben dem unglückseligen Vorgehen von Berlin folgen müssen.“

Lüdicke: „Es ist ganz gewiss anzunehmen, dass wir keine große industrielle Entwicklung vor uns haben werden, wir können froh sein, wenn unsere Industrie auch nur annähernd den Stand wieder erreicht, den sie vor dem Krieg hatte.“

Leidig: In einer solchen Zeit wirtschaftlicher Not kann man keine Organisation aufbauen, die auf „die Entrechtung und völlige Bevormundung des Berliner Bürgertums“ hinausläuft.

Lüdicke: „Der Zeitpunkt ist verpasst.“

Umfang und Organisation

Friedrich Freund hatte die Stadt zunächst nicht über den „festverbundenen Häuserkreis“ hinausziehen wollen. Auch Lüdicke meint, dass man nur den „Baukern von Berlin mit dem nötigsten Siedlungsland“ berücksichtigen dürfe, also weder Heiligensee noch Gatow oder Kladow („liegen völlig abgeschieden“).

Im Magistrat befürchtet man sowieso, dass Zugriff auf Ländereien erhalten zu wollen, die nicht direkt Stadt sind, zu endlosen Verhandlungen führen werde.

Für Freund ist der Umfang Berlins eine Frage verdichteten Raums. Er begreift das Drei-Städte- Eck Nollendorfplatz als Modell der Verschmelzung. Aber: „Wir werden uns nicht an die Umrisse des Kerns halten dürfen.“

Wie kann ein 360-Seelen-Dorf Teil Berlins sein?

Unter den zahllosen Bittschriften an den nach der ersten Lesung eingesetzten Ausschuss findet sich eine des Gemeindevorstehers von Schmöckwitz, der nicht versteht, wie man sein Örtchen mit 360 Seelen für einen Teil Berlins halten kann. Berlin habe keine Vorteile durch Schmöckwitz, erklärt er, Schmöckwitz habe seinerseits indes viele Nachteile durch Berlin.

Er sieht es „absterben“. Warum nicht in Freundschaft koexistieren? Die Berliner dürften auch weiterhin „unsere Wälder“ benutzen.

© Wikimedia

Wieder macht ein Begriff geisterhaft die Runde: Selbstverwaltung ist das Zauberwort, mit dem die Gemeinden die Hoheit über ihre lokalen Bedürfnisse verbinden. Zwar sieht der Gesetzentwurf zwei Entscheidungsebenen vor (Magistrat und Bezirksamt), die jeweils von Versammlungen kontrolliert werden, doch da die Arbeit in den Gemeinden damals von ehrenamtlichen pensionierten Beamten ausgeführt wird, sieht man einen wichtigen Teil kommunalen Lebens bedroht.

Einzelne entscheiden über viele

Bruns: „Auch wir wollen die Selbstverwaltung der einzelnen Glieder erhalten.“ Es könne aber nicht „jedes einzelne Gebilde machen, was es will“.

Lüdicke: „Es darf nur so viel, als notwendig ist, nämlich was einheitlich geregelt werden muss, auf die Gesamtgemeinde übertragen werden.“

Bruns: „Wenn der Einzelne entscheiden soll, was der Gesamtheit dienen soll, so scheint mir das nicht richtig zu sein.“

Freund: „Wenn man das, was eine Gemeinde besitzt, nun einer größeren Gemeinde gibt, in die man die erste Gemeinde eingliedert, so kann man dem alles entgegenstellen, nur nicht den Vorwurf, dass man die Selbstverwaltung töte. Richtig ist, dass wir die selbstständige Tätigkeit der lokalen Gemeinden zu Gunsten einer zentraleren Organisation einschränken. Aber diese Einschränkung haben wir mit einer sehr weitgehenden Dezentralisierung verbunden.“

Lüdicke: „Aller Tätigkeit der Bezirke wird eine Grenze gezogen sein, nämlich die finanzielle Grenze, die Magistrat und Stadtverordnetenversammlung festlegen.“

Dann kam der Kapp-Putsch

In mehr als 20 Ausschusssitzungen werden 151 Änderungsanträge abgearbeitet, unzählige Petitionen und Eingaben berücksichtigt und der Gesetzentwurf so stark verändert, dass sich noch weniger Freunde für ihn finden. Trotzdem wird die Vorlage mit elf zu fünf Stimmen im Fachgremium angenommen. Linke und Rechte sind immer noch dafür und dagegen.

Als das Parlament am 23. und 25. April 1920 seine Beratungen fortsetzt, hat der reaktionäre Kapp-Putsch die Abgeordneten wochenlang zum Fernbleiben gezwungen. Der DVP-Abgeordnete Eugen Leidig meint mit Blick auf die leeren Reihen im Parlament, dass die Bevölkerung „mit dem jetzigen Zustand durchaus zufrieden“ sein müsse, wenn sie so wenig Anteil zeige.

„Groß-Berlin wusste nicht, dass Sie reden“, wird ihm zugerufen, „sonst wären alle gekommen.“

Der Beamtensold bleibt strittig

Strittig sind in den stundenlangen Sitzungen die Beamtenbesoldung, die Einrichtung von Schlichtungsstellen und die Frage, wie lange man in Berlin gewohnt haben muss, bevor man wahlberechtigt sei. Aber dann ist es noch einmal Friedrich Freund, der liberale Regierungsbeamte, der die Wogen schlichtet mit den Worten: „Das Leben wird Ihnen sagen, was Sie getan haben, und es wird sich herausstellen, dass das Prinzip gesund und notwendig war.“

Der Preis der Stabilität

Viele der 402 Abgeordneten bleiben der Abstimmung schließlich fern. Vor allem 21 der in dieser Frage uneinigen Demokraten ziehen es vor, sich an dem Votum nicht zu beteiligen, was später als politischer Coup gewertet wird. Mit 165 zu 148 Stimmen wird die Grundlage für Berlins weitere Entwicklung gelegt.

Nicht nur verdoppelt sich die Einwohnerzahl bei Inkrafttreten des Gesetzes am 1. Oktober. Die Stadt wird mit 868 Quadratkilometern auch die flächenmäßig zweitgrößte der Welt – nach Los Angeles. Und sie gibt sich eine Verwaltungsstruktur, die selbst Speers „Germania“-Fantasien, Teilung und Wiedervereinigung übersteht. In kaum einer anderen Weltstadt sind die Interessen des Großraums und die der Bezirke so fein ausbalanciert wie in Berlin. Oft zum Ärger derjenigen, die etwas bewegen wollen. Das ist der Preis für Stabilität.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false