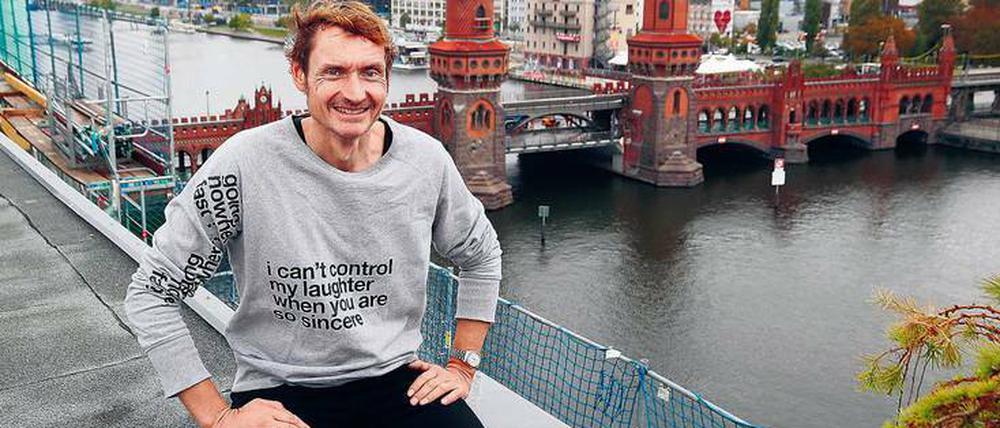

© Sven Darmer

Schriftsteller Norman Ohler über Kreuzberg: „Eine billige Berlin-Fantasie“

Schriftsteller Norman Ohler blickt von oben auf seinen Kreuzberger Kiez. Was er sieht, gefällt ihm nicht. Warum also runtergehen?

Es heißt oft, dass Dichter in einem Elfenbeinturm lebten. Sie würden die Welt von oben herab betrachten als etwas, mit dem sie nicht viel gemein haben. Um die erhöhte Rundumsicht werden sie beneidet, wegen allem anderen bedauert. Andererseits handelt es sich nur um eine Metapher. Jedenfalls meistens.

„Hier oben ist immer ein bisschen Ausnahmesituation“, sagt Norman Ohler, Schriftsteller und Bestsellerautor, als er seinen Turm aufschließt. Der befindet sich tatsächlich auf dem Flachdach eines Kreuzberger Eckhauses, in dem Ohler seit 1996 wohnt. Es ist ein kreisrunder, gläserner Pavillon von etwa vier Metern Durchmesser, der so exponiert an der Dachkante zur Spree platziert ist, dass man in ihm wie in einer Glaskapsel über Berlin hinwegzuschweben scheint. Tief unten das stumpfgrau schimmernde Wasser, an dessen Rändern immer neue beste Lagen in den grauen Himmel wachsen.

So auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite, wo auf der ehemals verwilderten Cuvry-Brache an der Lieferando-Zentrale gebaut wird. Ein Baukran ragt sogar aus Ohlers Hinterhof, um den angrenzenden Dachausbau mit Material zu versorgen. Von seinem Schreibrefugium blickt der Autor also auf das Epizentrum der Berliner Gentrifizierung. Was er sieht, gefällt ihm nicht.

Es hat zu regnen begonnen. Dicke Tropfen werden vom Wind gegen die Fenster geworfen. Ohler hat sich hinter seinen Schreibtisch gesetzt, die Arbeitsplatte aus Glas, vor sich ein Laptop. Er knipst den Wasserkocher an. „Es gibt nichts, was hier nicht hingehört“, sagt er über diesen „reinen Ort“, der etwas vom Lampengehäuse eines Leuchtturms hat. Ein Sessel, eine Musikanlage, eine schwarze Ledercouch im Bauhausstil. Auf einem Heizkörper stehen einige Übersetzungen seines Buchs „Der totale Rausch“ über den exzessiven Drogenkonsum in Nazi-Deutschland.

Lebensmittelpunktergründung eines 49-Jährigen

Dinge des täglichen Bedarfs erledigt Ohler ein Stockwerk tiefer, an einem offenbar ungeweihten Arbeitsplatz. Deshalb liegen hier oben keine Papiere herum und keine Kinderspielsachen – nur ein Fatah-Teppich mit Maschinengewehr-, Raketen-, Kampfhubschrauber- und Panzer-Motiven, den Ohler aus Palästina mitgebracht hat. Es gibt ein Foto, das ihn an der Seite Jassir Arafats zeigt, aufgenommen kurz vor dessen Tod 2004.

Es regnet stärker. Verabredet sind wir für einen Rundgang durch seinen Kiez - Lebensmittelpunktergründung eines 49-Jährigen. Als Autor von drei Stadtromanen, von denen einer in Berlin-Mitte spielt und „Mitte“ heißt – die beiden anderen sind in New York („Quotenmaschine“) und Johannesburg („Stadt des Goldes“) entstanden – bietet sich Ohler geradezu an für einen urbanen Streifzug. Aber nicht bei Regen. Erstmal einen Tee.

Und dann ist da noch der Turm, von dem aus man auf all das blickt, was, zu Fuß zu erlaufen, auch nicht spannender wäre. Man betrete ohnehin nur „eine billige Berlin-Fantasie von Euro-Trash-Hostel-Tourismus“, spottet Ohler über die nähere Umgebung, den Wrangel-Kiez. „In der Ballermann-Straße reiht sich ein Billig-Inder an den nächsten, vorne der Billig-Mexikaner.“ Er deutet mit dem Arm hinaus.

Jedes Gebäude, auf das er zeigt, ein Triumph des Kapitalismus: Lieferando, Coca-Cola, Mercedes Benz, Zalando, Universal. Direkt vor seiner Haustür, wo der historische Spreebalkon zur Müllkippe für verrostete Fahrräder, Möbel und Dreck verkommt, sieht man, was aus öffentlichen Freiräumen geworden ist. „In dieser Welt will ich nicht sein.“

Eine Ausnahme könnte der Club der Visionäre darstellen, der sich gleich um die Ecke am Flutgraben befindet. Aber der ist kürzlich leider ausgebrannt. Vor allem im übertragenen Sinn. Club der Pensionäre, nennt Ohler den nach einem Feuerschaden geschlossenen Techno-Schuppen scherzhaft, in dem er früher Dauergast war.

Er musste die Substanzen kennen, um darüber zu schreiben

Erkennt er in den Nachtschwärmern, die morgens in seinen Hausflur pinkeln, nicht jüngere Wiedergänger seiner selbst? Auch er ist ja von einer westdeutschen Kleinstadt in die Metropole gezogen, um in deren Kultur etwas von sich selbst zu entdecken. Aber was wollen die Leute heute in Berlin entdecken, fragt er sich, die übereuphorisiert in Gruppen durch die Straßen ziehen?

Weil noch Tropfen gegen das Äußere seines Glashauses prasseln, legt sich Ohler auf seine Couch. Ein Nickerchen helfe gegen Ideenlosigkeit, murmelt er halb wegdämmernd. Kennt er Schreibblockaden? Dass er dem Schreibtisch hier oben entfloh, passierte nur in den Nullerjahren, sagt Ohler liegend.

Damals, als Kreuzberg interessant gewesen sei, kam er mit Stoffen manchmal nicht zurande, weil er ständig in Clubs war. „Ich habe mich dort abgelenkt. Erst Jahre später habe ich verstanden, dass all diese Clubbesuche Recherche waren für den ,Totalen Rausch'. Ich musste ja erst die Substanzen kennenlernen, über die ich schreiben würde. Leider konnte ich die Kosten nicht absetzen beim Finanzamt. Ich habe nie eine Quittung bekommen.“

Sein jüngstes Werk ist wieder ein Sachbuch über das „Dritte Reich“. Diesmal erzählt Ohler in „Harro & Libertas“ die Liebesgeschichte eines Paares der Berliner Bohème, das eine Widerstandsgruppe aufbaut. Der Leutnant der Luftwaffe, Harro Schulze-Boysen, und seine adelige Frau unterhalten Kontakte zur Sowjetunion, wo ihre Informationen meistens für unglaubwürdig gehalten werden. Ihr Freundeskreis aus Künstlern, Schriftstellern und Intellektuellen ist ein Beispiel für geistige Verbundenheit, die weit über politische Ansichten hinausreicht. Habe Ohler in dieser Widerstandszelle der so genannten „Roten Kapelle“ eine eigene Sehnsucht entdeckt?

Handelt es sich um ein Interview? Oder um Traumdeutung?

Der Autor, immer noch liegend, verschränkt die Arme vor der Brust. Dass er Harro Schulze-Boysen ziemlich ähnlich sähe, sei ihm neulich auch aufgefallen, sagt er. Und dann dieser selbe Hang zum Lieblingspullover. Vor allem aber habe er ausgelebt, wonach Schulze-Boysen sich gesehnt habe.

Der wäre gerne Schriftsteller geworden und konnte es nicht, weil die Zeiten nicht danach waren. „Ich war als Teenager politisch stark engagiert so wie er“, sagt Ohler. „Ich habe dann damit aufgehört, weil die Gesellschaft zu bequem ist und ich nicht Greta Thunberg bin. Die hat es geschafft, ihre Wut und ihre Erkenntnis, dass es mit der Welt so nicht weitergehen kann, mit Leben zu füllen. Ich wurde bequem. Das ist Schulze-Boysen nicht passiert.“ Nach außen hielt er das Leben eines Offiziers aufrecht, aber innerlich sann er auf Rache. Wusste er, wie die Nazis zu besiegen waren? Natürlich nicht. Er hat wenigstens ein Konzept entwickelt.“

Handelt es sich eigentlich noch um ein Interview? Oder um eine Traumdeutung? Die Aussicht auf den Weltuntergang lässt Ohler munterer werden. Man müsste angesichts des Zustandes, in dem sich die Welt befinde, auf die Barrikaden gehen, meint er, ein deutlicher Hinweis, dass er sich von seiner Couch erheben will. „Aber ich gehe eben nicht auf die Barrikaden, sondern lieber im Borchardts essen. Das ist schon ein Problem.“

Er bleibt liegen. Vermutlich denkt er über sein Widerstandspotenzial nach. Er sei Mitglied der Grünen. „Das ist nicht radikal genug“, meint er. „wahrscheinlich sogar kontraproduktiv. Aber wenn Habeck mich anruft und bittet, sein Kultusminister zu werden, stimme ich zu und gehe noch öfter im Borchardts essen.“

Ohler wird im Laufe des Gesprächs anmerken, dass jede seiner Partnerinnen ihm irgendwann vorgeworfen habe, keinen Humor zu besitzen. Vermutlich, weil er nie lacht. Als gebürtiger Pfälzer weiß er dieses Lob zu schätzen. Seine trockene Art macht ihn nur leider auch ziemlich untauglich für Regenspaziergänge. Warum durch die Stadt marschieren, wenn die Gedanken ständig auf der Hut sein müssen. Autos, Leute, Angebote. Immerfort solle man Entscheidungen fällen.

Elitärer Kreuzbergfrust

Der Turm sei das Auge dieses Orkans. Hier werde Berlin „weitergedacht“, sagt Ohler schmunzelnd. Erst kürzlich hat er einen zornigen Artikel über den Umgang des Senats mit der Spree veröffentlicht und bemängelt, dass das Flussufer den Berlinern geraubt werde, um es für Investoren zu reservieren. Nun fügt er hinzu, dass sein Kreuzbergfrust vielleicht doch etwas elitär sei. So schlecht sei es diesseits des Flusses auch wieder nicht. „Ich würde niemals nach Friedrichshain gehen. Dort ist es wirklich schrecklich.“

Schließlich rafft sich Ohler auf, weil der Hunger ihn zu einem Burger-Imbiss unter den Gleisen am Schlesischen Tor treibt. Auf dem Weg sinniert er über die Frage, ob Berlin noch literarischer Stoff sei. Oder ob die Stadt als Fiktionskulisse ausgedient hat, seit die Menschen hier nur noch wiederzufinden hoffen, was ihrem Bild von der Stadt entspricht.

Es tropft aus den Schienensträngen der Hochbahn auf die Leute herab, während der Verkehr mit dem Lärm eines Wasserfalls Richtung Oberbaumbrücke weiterrauscht. Da fällt Ohler doch ein Ort ein, den er mag. Das Holzmarktgelände auf der anderen Uferseite. Dort werde trotz kommerzieller Interessen ein Freiraum erhalten, der einen nicht mit überteuerten Gin Tonics abspeist, während man ein urbanes Erlebnis sucht. Es gibt Gin Tonics, sicher, und teuer sind sie auch, aber das Erlebnis gibt es frei Haus dazu.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false