© privat

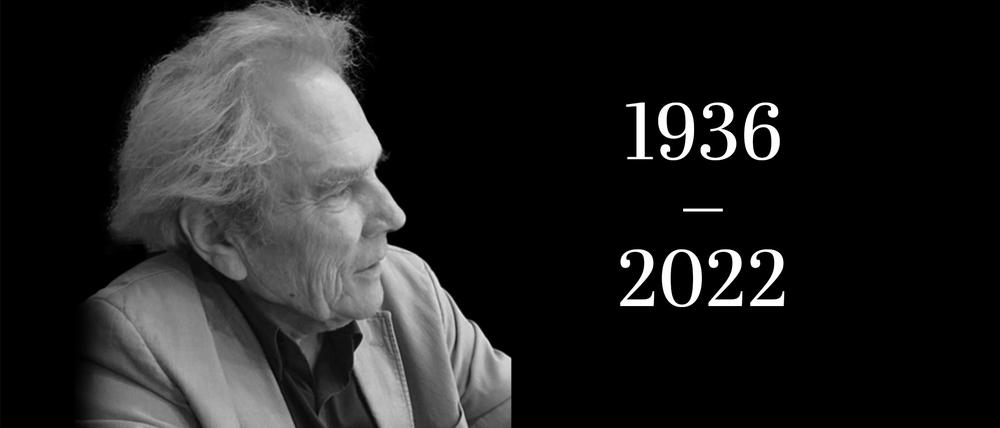

Nachruf auf Horst Petri: Auf dünnem Eis

„Du bist dumm“, befand der Vater, was den Sohn ungemein motivierte – und ihm schließlich den Professorentitel eintrug.

Gerüchte, die sich hartnäckig halten: Ärzte seien die schlimmsten Raucher, Psychotherapeuten die hilflosesten Helfer. Letzterem hätte Horst Petri zugestimmt, mit der Einschränkung: in eigener Sache. Was ihn als Therapeuten und Autor nur um so glaubwürdiger machte. Viele der zwischenmenschlichen Konflikte, die er beschreibt, kannte er aus eigener Anschauung. Das „Drama der Vaterentbehrung“ hatte er selbst durchlitten. „Zwischen meinem dritten und neunten Lebensjahr“, gab er in einem Interview zu Protokoll, „war mein Vater praktisch nie zu Hause, sondern damit beschäftigt, Brücken für die Reichsautobahnen zu bauen. Es gab in der Zeit keine richtige Bindung zwischen uns.“ Und auch danach nicht, denn der Vater war ambitioniert in allem, ungemein tüchtig als Diplomingenieur, ungemein ergeben als Staatsdiener, darüber hinaus sehr musisch, wohingegen der Sohn auf keinem dieser Gebiete Anlass zu großer Hoffnung gab.

„Du bist dumm“, befand der Vater kategorisch, was den Sohn ungemein motivierte, und ihm schließlich den Professorentitel eintrug. Zu dessen Feier er den Vater aus Trotz nicht einlud, was er lebenslang bereute. Denn es wäre ein Triumph gewesen, aber mehr noch eine verzeihende Geste. Den Flügel allerdings, auf dem der Vater musiziert hatte, behielt er bis zuletzt, auch wenn er nur gelegentlich darauf improvisierte.

Warum verletzen sie einander, obwohl sie sich einst liebten?

Die Beziehung zur Mutter war anfangs inniger gewesen, bis ihm die Psychoanalyse die Augen öffnete, und ihm klar wurde, wie überbehütet er als Kind gewesen war. Fortan nannte er sie nicht mehr „Mutti“, sondern abweisend förmlich „Mutter“, was sie ihm lange nicht verzieh. Es dauerte seine Zeit, bis er sich das psychologische Fachwissen so zu eigen gemacht hatte, dass er nicht mehr nur Repetitor einstudierter Lehrbuchphrasen war, sondern einer, der sich wirklich Mühe gab zu verstehen. Warum gehen Menschen auseinander? Warum verletzen sie einander, obwohl sie sich einst liebten? Warum finden sie keine gemeinsame Sprache mehr? Weil sie zu stolz sind, zu unsicher. Weil es schwerfällt, den ersten Schritt zu tun. Weil man sich zuweilen selbst abhandenkommt.

Horst Petris Karriere als Jugendpsychologe, Nervenarzt, Analytiker und Autor wirkt so geradlinig, und doch gab es eine Zeit, in der er selbst nicht mehr weiterwusste. Als die Ehe zerbrach, und er sich schwertat im Umgang mit seinen zwei Kindern. Als keine der neuen Beziehungen ihm den Halt gab, den er erhoffte und er selbst an seinem Tun zu zweifeln begann. Seine Nachdenklichkeit hemmte ihn zunehmend, wurde selbstzerstörerisch.

Er hat einen Roman darüber geschrieben, über das Leiden an seinem Beruf, an seiner Berufung: „Der Blick des Teiresias“. Der blinde Seher. Das Schicksal des Wahrsagers und die Rolle des Analytikers sind sich darin verwandt, dass beide auf dünnem Eis wandeln. Sie wissen oft mehr als ihr Gegenüber ihnen zutraut, aber häufig zu wenig, um vorhersehen zu können, welche Konflikte sich aus einem Charakter ergeben. Was ist vorgezeichnet durch die Persönlichkeit, was frei verhandelbar zwischen Ich und Über-Ich, Unbewusstem und Ego? Kann ich mich meinen Ängsten stellen, will ich es überhaupt, oder überantworte ich sie einfach einem Therapeuten? Das Wissen für andere erdulden ist schwer, schwerer noch, wenn der andere sich der Selbsterkenntnis verweigert. Der Blick in die Seele wird so zur Last für den Sehenden und für den Gesehenen, denn letzterer fühlt sich durchschaut, was er dem Sehenden nicht verzeihen kann: Der Fluch des Teiresias. Der Roman seines Lebens. Das Manuskript wurde gelobt, aber von allen Verlagen, die er anschrieb, abgelehnt. Was sich als Glück erwies, denn so konnte er mit seinem Kummer nicht auf Lesereisen hausieren gehen, sondern musste sich ihm stellen.

„Ich kann meine Träume nicht verraten, ich schulde ihnen noch ihr Leben.“ Der Ansporn eines von ihm immer wieder zitierten Graffitispruchs. Er schrieb annähernd zweihundert wissenschaftliche Aufsätze, mehrere Bücher, viele Rundfunk- und Fernsehbeiträge. Er erinnerte sich seines Jugendtraums, Skulpteur zu werden, Bildhauer. Und so reiste er rund um die Halbinsel Peleponnes, trug Dinge zusammen, die er am Strand fand, Objets truvées, die er zu neuen Figuren gestaltete, in Wandtableaus verwandelte. Vermeintlich Widersprüchliches zusammenzufügen, das vermag sonst nur die Liebe, auf die er nach wie vor hoffte. Die einfache Therapie: Ein Gegenüber finden. Die praktische Lösung: Das Glück per Annonce. Er traf Elke, die eine Kontaktanzeige aufgeben hatte, in der sie knapp zu verstehen gab, dass sie sich als Persönlichkeit verstand und nicht nur als Partner. Er retournierte nicht weniger kurzangebunden, dass er „unkonventionell in Kreuzberg“ lebe.

In Charlottenburg trafen sie sich leibhaftig, die Zehlendorferin und der Kreuzberger, beide unsicher, ob sie einander genügen würden. Als sie das Café verließen, fasste er ihre beiden Arme: „Wir sehen uns doch wieder, nicht wahr?“ Allen anderen Anwärtern sagte sie daraufhin ab. Für beide ein Glück, das mehr als 20 Jahre hielt. Sie blieb in Zehlendorf, er in seiner kleinen Kreuzberger Wohnung. Ohne Balkon, aber mit dem Flügel des Vaters. Sie haben abwechselnd gekocht, sind gemeinsam verreist, aber nie zusammengezogen. Dieses seltsame Spiel, Liebe genannt, wo es gilt Nähe und Distanz gleichermaßen herstellen zu können, um weder in der Umklammerung zu ersticken noch in der Abstandswahrung zu erkalten. Sie spielten es dankbar bis zuletzt.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false