© privat

Nachruf auf Bernd Müller: „Ach, andern jeht’s noch viel schlechter wie mir“

50 Jahre lang war er Schornsteinfeger in Ost-Berlin. Belächelte die DDR von oben, machte Schweinebaumeln auf Fabrikessen – und freute sich am Leben.

Einmal steckte er fest. Hatte einen Rauchkanal von Asche gereinigt – auf allen vieren rein in den engen Schacht, mit einem Brettchen warf er die Asche hinter sich, Umdrehen war unmöglich. Als er zurückkrabbelte, versperrte ihm die Asche den Ausgang. Oben raus ging nicht, der Schornstein hatte innen keine Steigbügel und war zum Hochstemmen zu breit. Rufen war auch zwecklos, es war niemand sonst da. Mit der „Platzangst“ klarzukommen, schrieb Bernd Müller später in seinen Erinnerungen, gehöre zur Lehre eines jeden Schornsteinfegers. Damals holte er tief Luft, schloss die Augen und wühlte sich durch den Ascheberg ins Freie.

50 Jahre Ruß, Abgase, Staub und Asche

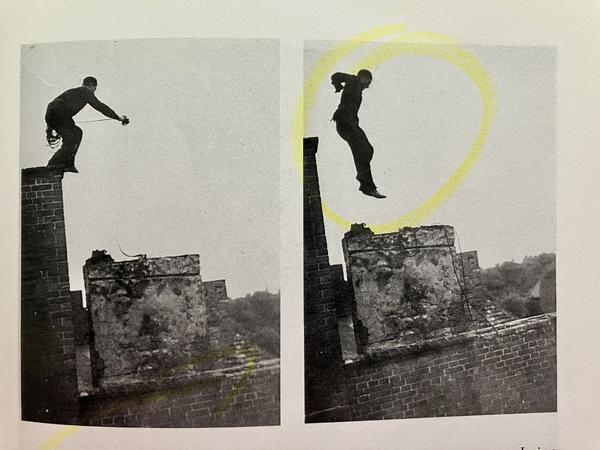

Trotzdem: Über den Dächern war er glücklich. 50 Jahre lang schluckte Bernd Müller Ruß, Abgase, Staub und Asche, kletterte auf maroden Ost-Berliner Dächern herum, vollführte Kopfstände auf 50 Meter hohen Fabrikessen, bespaßte und verängstigte Untenstehende mit Schweinebaumeln an Halteeisen. Arbeitssicherheit? Ein Fremdwort. Bis zu 300 Schornsteine kehrte er am Tag. Schmutzig, hart, anstrengend war die Arbeit, ja, aber frei fühlte er sich.

© privat

Bernd Müller wuchs in den 30er Jahren als mittlerer von drei Söhnen im Nikolaiviertel auf. Morgens wurden die Kinder angezogen, bekamen Frühstück, dann rausgeschickt bis zum Abend. Der Krieg nahm ihnen den Vater. Die Eltern hatten ein Lebensmittelgeschäft, das die Mutter allein weiterführte. Bis zur Ausbombung.

Als ihr Zuhause in Schutt und Asche lag, zog die Familie in eine Kleingartenlaube in Weißensee. Ein Glücksfall, Vater und Großmutter hatten die Parzelle in der Kolonie „Sonnenschein“ einige Jahre zuvor nur kaufen können, weil sie das Mutterkreuz und er drei Kinder hatte.

„Ich hatte nur 24 Stunden am Tag Hunger – mehr nicht“

25 Quadratmeter, die sie nun zu dritt bewohnten im entbehrungsreichen Nachkriegs-Berlin. Den jüngsten Sohn Lutz hatte die Mutter 1943 zur Schwester nach Westdeutschland gegeben. „Wie geht es meinem Schnuteken?“, schrieb sie 1948. „Ich möchte ihn furchtbar gerne nach Hause holen und weiß nicht, ob ich es verantworten kann. Einerseits gute ausreichende Verpflegung bei Euch und andererseits hier unsere Misere. Und nur weil Mutti Sehnsucht hat?“

Bernd schlief in der verglasten Veranda, morgens war das Bettzeug am Mund gefroren. Mit verschiedenen Jobs, Lebensmittelmarken und „Hamsterfahrten“ nach Brandenburg versuchte die Mutter, sich und die Jungs durchzubringen. Überall flog sie nach kurzer Zeit wieder raus, der Grund: die „Republikflucht“ des jüngsten, zehnjährigen Sohnes. „Ich hatte nur 24 Stunden am Tag Hunger – mehr nicht“, schrieb Bernd Müller später über die Kriegs- und Nachkriegsjahre.

Im Winter 1946 musste die Mutter für einige Wochen ins Krankenhaus, die beiden 16 und 17 Jahre alten Söhne waren auf sich allein gestellt. Keine Verwandten, keine Behörden, die sie unterstützen. Ein saukalter Winter, sechs Wochen Dauerfrost. „Es gab entweder Stulle mit Brot oder Stulle mit Daumen“, schrieb Bernd Müller in seinen Erinnerungen.

In der Mittelschule in Weißensee spielte er mit den anderen 14-Jährigen Käsekästchen oder Schiffe versenken, die Lehrer wollten nur ihre Ruhe – Hauptsache, die jungen Leute blieben weg von der Straße. Zwei Jahre quälte er sich noch, dann schmiss er die Schule.

Diese Abenteuerlust in ihm! Tiefseetaucher oder Sprengmeister wollte er werden, etwas Aufregendes. Und entschied sich dann innerhalb weniger Minuten, Schornsteinfeger zu lernen. Auf dem Bürgersteig hatte er Kinder Hopse spielen sehen, in einem Feld stand „Schornsteinfeger“. Bei seiner Mutter löste das wenig Begeisterung aus. „Er muss bis nach Köpenick raus, kostet jeden Tag 1,20 Mark Fahrgeld, verdient 30 Mark brutto monatlich“, schrieb sie an ihre Schwester. „Das steht der nie durch!“, kommentierte seine Patentante, Bernd war bekannt für seine mangelnde Ausdauer, seine wechselnden Ideen, seine Schnelllebigkeit.

Als er aus dem Schacht kam, war ihm kotzübel

Doch er ging auf in seinem Beruf, kehrte leidenschaftlich gern. Trotz der Erfahrung in seinem allerersten Schornstein. Dem Gesellen unten dauerte Bernds Aufstieg zu lang, er machte ein kleines Feuer und pinkelte drauf. Bernd war kotzübel, als er oben rauskam. Trotzdem freute er sich auf den nächsten Tag. Und auf alle anderen in den 50 Jahren danach, an denen er den Berlinern aufs Dach steigen konnte.

Viele Häuser hatten keine Dachluken, auch gab es oft weder Leiter noch Steigbügel, um den Schornstein von außen reinigen zu können. Also von unten in den Schacht steigen, Ellenbogen in die Ecken, Hacken in die Ecken gestemmt, Beine nachgezogen – und auf dem Rückweg mit Reisigbesen und Kratzeisen den Ruß abkratzen. Der Stofflappen vorm Mund gegen Ruß und Abgase war innerhalb von Minuten vollgesabbert, die Augen tränten. Klaftern war noch schlimmer als steigen. In breiteren Schornsteinen stemmte man sich mit Rücken und Po gegen eine Wand und mit den Füßen gegen die gegenüberliegende. Versagten die Kräfte, stürzte man ab.

Anfangs schämte er sich, den Hausbewohnern durch lautstarkes Rufen die Kehrarbeit anzukündigen. Sein Geselle wies ihn zurecht, „Lauter, viel lauter, dich hört ja kein Mensch!“. Nach wenigen Tagen brüllte Bernd, wie es sich gehörte.

© privat

Auf dem Schornstein stehend musste er darauf achten, die losen, kippelnden Ziegel an der Mündung immer mittig zu belasten. Der Schornstein wankte, wie alle Türme wanken, vor allem, wenn der Wind da oben richtig pfiff. Er machte sich einen Spaß daraus, schaukelte mit Kollegen auf den Essen herum wie auf einem Ruderboot und brachte sie umso mehr zum Schwingen. Einen Föhn gab es nicht, die frisch gewaschenen Haare waren im Nu gefroren. Besorgte Ratschläge konterte er mit „Habe einen wasserdichten Kopf. Es regnet drauf, aber nicht rein“. Husten oder Schnupfen bekam er fast nie. Socken oder Strümpfe trug er nicht – sie seien eines Fegers nicht würdig, fand er. Und wären eh sofort durchgescheuert gewesen.

Was er aus der Schule nicht kannte, befiel ihn nun plötzlich: eine unbändige Lust, Dinge zu lernen. Was er in die Hände bekam über Physik, Geschichte, Klimakunde, inhalierte er. Auch noch mit über 90 interessierte er sich für eigentlich alles. Wenn die Schwiegersöhne kamen – einer dienstags, einer donnerstags –, fragte er den einen übers Baugeschäft aus, den anderen über die Stadtreinigung. Alles sog er auf.

Sein Lehrgeld stockte der junge Bernd auf mit Nebentätigkeiten. Bekam beim Bäcker ein Brot, wenn er den Backofen reinigte, beim Fleischer ein Zipfelchen Wurst, von der Hühnerfarm ein, zwei Eier. Er half in einem Blumenladen aus. Einmal kam eine aufgetakelte Kundin herein und kommandierte alle herum. Müller verbeugte sich tief vor ihr und sagte: „Unhöfliche Kunden werden hier nicht bedient“, seine Chefin lobte ihn: „Haste jut jemacht!“

„Aufgeputzter Gockel mit dünner Brieftasche“

Für seine Freundin schmiss er sich in Schale. Kaufte in West-Berlin Aachener Kammgarnstoff, ließ sich dafür im Osten für 130 Mark einen Maßanzug schneidern – mehr als drei Wochenlöhne gingen dafür drauf. Immer mehr Schein als Sein, sagte er selbstironisch über sich, „aufgeputzter Gockel mit dünner Brieftasche“. Sie heiratete ihn trotzdem im Sommer 1957, da wohnte er noch immer mit Mutter und Bruder in der Laube. Seit zehn Jahren auf der Dringlichkeitsliste beim Wohnungsamt, ohne Aussicht auf Erfolg. Als er zur Polizei ging, um sich abzumelden – „Ich kann meiner Braut nicht zumuten, auch noch in unserer Laube unterzukriechen, da wohne ich lieber in West-Berlin bei den Schwiegereltern!“ –, ging es plötzlich ganz schnell. Weißensee, Erdgeschoss, 2,5 Zimmer, Innentoilette, Badezimmer. Der reinste Luxus.

In der Nacht vom 12. auf den 13. August 1961 hatte die Mutter Nachtdienst in einem Kinderheim in Schöneberg. Sie blieb gleich in West-Berlin. Der älteste Bruder schwamm wenige Tage später durch die Spree rüber.

© privat

Bernd Müller blieb als Einziger zurück, da hatte er schon eine eigene Familie, eigene Kinder. Fertig ausgebildet, bekam er irgendwann auch seinen eigenen Kehrbezirk in Mahlsdorf. Als selbstständiger Bezirksschornsteinfegermeister war er bis zu seinem Ruhestand 1997 für bis zu 2500 Grundstücke zuständig in Kaulsdorf, Hellersdorf, Mahlsdorf und Biesdorf. Er war beliebt bei den Anwohnern, bildete später selbst Schornsteinfeger aus. Und kehrte nach wie vor gern.

Als er seine zweite Frau Monika kennenlernte, hatte auch sie bereits Kinder aus erster Ehe. Und ein bisschen Höhenangst. Ein Gefühl, das ihm fremd war. Erblickte er sie von oben auf der Straße, balancierte er auf dem First und rief: „Hallo, Moni!“ Und wunderte sich, dass sie sich schnell umdrehte und wegging.

Angst hatte er nie. Nicht auf den Dächern, nicht vor denjenigen darunter. Oben fühlte er sich frei, auch von der „Rotlichtbestrahlung“ durch das DDR-Regime. Als man ihn als Vopo abwerben wollte, regte er sich auf: Ob denn noch mehr nutzlos an der Grenze rumstehen sollten? Und was man sich überhaupt denke, aus einem volkswirtschaftlich wichtigen Beruf, der schon zu wenig Arbeitskräfte hat, noch welche abzuwerben?

Als er wieder einmal aufs Revier bestellt wurde, bat man ihn, während seiner Arbeit „unabsichtlich“ sämtliche selbst gebauten Antennen, die für den Empfang des West-Fernsehens nach Westen ausgerichtet waren, mit dem Fuß umzustoßen. „Da hab ich keine Ahnung, da brech ich alle ab“, antwortete er.

Einmal wurde er beauftragt, einen übrig gebliebenen Preußenadler in der Berliner Allee in Weißensee abzumontieren – der nicht etwa aus politischen Gründen wegsollte, sondern weil er wegen durchgerosteter Schrauben herunterzustürzen drohte. Lose lehnte Müller eine Leiter ans Dach, sicherte sich nur mit seiner Kehrleine. Er schaffte es, das 75 Kilogramm schwere Tier vorsichtig abzuseilen, zog vor Übermut noch symbolisch sein Käppel vor ihm. Die Leute auf der Straße klatschten.

Mit dem Rad nach Paris

Für seinen großen Traum, eine „Friedensfahrt“ nach Paris, bekam er weder Unterstützung noch Genehmigung. „Da mein Vater, Großvater und Urgroßvater in den Weltkriegen gefallen waren, hielt ich es für meine moralische Pflicht, etwas für die Völkerverständigung zu tun“, sagte er. Und wollte am Grabmal des unbekannten Soldaten und an dem Heines Blumen niederlegen. Er schrieb auch an Honecker persönlich, ohne Erfolg. Kulturminister Hans-Joachim Hoffmann fand die Idee zwar „hervorragend und beispielgebend“, hatte aber auch kein Visum.

Nach dem Mauerfall dann erfüllte er sich diesen Traum. Mit dem Rad fuhr er nach Paris, in voller Schornsteinfeger-Montur. Legte Blumen nieder und fegte gleich noch ein paar Pariser Kamine.

© privat

Kurz darauf gewannen er und seine Frau bei einem Preisausschreiben eine Australienreise. In der Reisegruppe viele Westdeutsche, Monika fühlte sich „ost-dumm“, wird sie später sagen, Bernd aber war in seinem Element und verständigte sich ohne ein Wort Englisch mit Händen und Füßen. Es folgten viele Reisen, viele Fotoalben, sie zehrten lange davon.

Sparsam war er, reparierte alles, besaß keine Uhr, keinen Ring. „Komm, wir kaufen dir ein Paar Schuhe“, sagte sie. „Wat soll ick mit zwee Paar Schuhe, ick hab doch nur een paar Beene“, sagte er.

„Ureinwohner“ des Nikolaiviertels

Er sammelte Feuerstätten, 800 Stück, wollte Wissen an nachfolgende Generationen weitergeben. Und ärgerte sich über das mangelnde Interesse der Innung an seinem Projekt. Heute ist die Sammlung im Energiefabrik-Museum im sächsischen Knappenrode zu sehen.

„Ureinwohner“ des Nikolaiviertels nannte er sich. Er stand dort, längst in Rente, mit seinen Schautafeln, informierte Touristen über das Nachkriegsberlin, machte Stadtführungen. Und regte sich auf, dass man sein Heimatviertel seit der 750-Jahr-Feier 1987 so leblos vor sich hinvegetieren ließ.

© privat

Die letzten zehn Jahre war Bernd Müller pflegebedürftig, die letzten zwei Jahre verbrachte er im Rollstuhl. Geistig voll da, war er körperlich nun auf Hilfe angewiesen. Unangenehm war ihm das, wenn er, was ihm herunterfiel, nicht allein aufheben konnte. Doch er ließ sich nichts anmerken, klagte auch nie über Schmerzen. „Ach, andern jeht’s noch viel schlechter wie mir.“ Freute sich, wenn die „Motte“ kam, die Fünfjährige. „Jetzt biste schick“, sagte sie, wenn sie ihrem Uropa die wüsten Haare glatt gekämmt hatte. Kinder, Enkel, Urenkel, er liebte sie alle, seine wie ihre.

Bis zuletzt frönte er seinem großen Hobby Alt-Berlin. Las jeden Tag Zeitung, machte sich Notizen.

Er liebte große Feiern. Auch für dieses Jahr hatte er allen ein Frühlingsfest versprochen – also feierten sie seine Beerdigung. Keine dunklen Sachen, keine traurige Musik, ein Freund spielte auf dem Weg zum Grab „La Paloma“ auf dem Leierkasten.

- DDR: Alle Beiträge die sich mit der Geschichte befassen

- Marzahn-Hellersdorf

- Mitte

- Nachrufe

- Pankow

- Treptow-Köpenick

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false