© Familienarchiv Lemer/Anders, London

Holocaust-Erinnerung in Berlin: Die Flucht vor den Nazis gelang nicht mehr

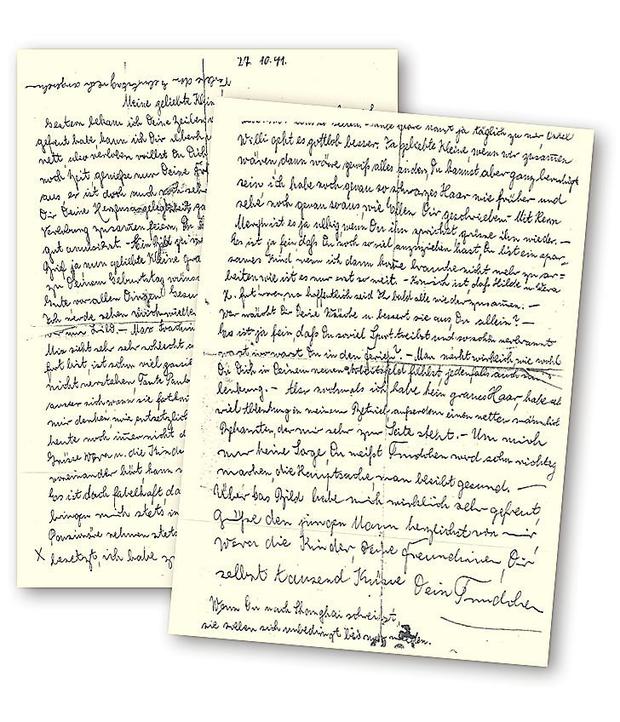

Ein Stolperstein in Berlin, ein Stapel Briefe in London: Die Geschichte einer gescheiterten Flucht aus Deutschland.

"Wenn Du nach Shanghai schreibst, sie sollen sich unbedingt bei mir melden.“ Mit dem Satz endet der letzte erhaltene Brief von Gertrud Kirsch an ihre Tochter Helga vom 27. Oktober 1941. Zwei Jahre zuvor hatte die Mutter, 46, Witwe, Jüdin, ihre 18-jährige Tochter in Sicherheit nach London geschickt. Sie selbst musste in Berlin bleiben, erhielt keine Einreisegenehmigung für Großbritannien. Ihre Briefe von der Tochter aufbewahrt, erzählen von Sehnsucht, von Sorge, vom Überlebenswillen, vom Alltag einer Berliner Jüdin in der Nazizeit. Es ist die Geschichte einer verhinderten Flucht aus Deutschland.

Gertrud Kirschs letzte dokumentierte Worte, eines davon: „Shanghai“, klingen noch nach Hoffnung. Dorthin geflohene Verwandte und Freunde sollten sich bei der in Berlin verbliebenen Frau melden. Vielleicht ließe sich ihre Flucht ja doch noch arrangieren ...? Was ist das Shanghai, der Hoffnungsklang, der heutigen Flüchtlinge? London? Stockholm? Berlin?

Nach Shanghai waren damals viele Juden vor den Nazis geflohen, in die ferne Stadt, die zu dieser Zeit schon mehr als drei Millionen Einwohner hatte. Rund 20 000 Juden überlebten im Ghetto von Shanghai. Die Schriftstellerin Ursula Krechel ist den Schicksalen der nach China geflüchteten Juden in ihrem Roman „Shanghai fern von wo“ nachgegangen.

„Hoffnung“ ist ein wichtiges Wort in Krechels Buch: die Hoffnung, es doch noch raus aus Deutschland zu schaffen, aber auch die Hoffnung, aus dem „Wartesaal Shanghai“ irgendwann wieder fortzukommen, nicht zuletzt, weil die mit Deutschland verbündeten Japaner dort im November 1937 einmarschiert waren.

Die Hoffnung London

Der Berlinerin Gertrud Kirsch, die in der Güntzelstraße im Bayerischen Viertel eine Pension führt, bleibt zuletzt noch die Hoffnung Shanghai. Verwandten und Freunden ist die Flucht gelungen. „Abgefahren“ seien sie, so die Wortwahl für die erzwungene Emigration in den Briefen.

45 Briefe erhält Helga Kirsch, von Gertrud Kirsch zärtlich „Mütterchen“, „Kleine“ oder „Helgalein“ genannt, von 1939 bis 1941. Immer wieder geht es zu Beginn ums Konsulat, das britische, und dessen „Permitt“. Von Besuchen dort ist die Rede, von ausbleibenden, unauffindbaren Papieren, vom deutschen Arbeitsamt und dessen Gutachten, von Fürsprache durch den jüdischen Hilfsverein, von Bürokratie, die nicht in die Gänge kommt. „Ulkig“ findet das Gertrud Kirsch mehr als einmal.

© Familienarchiv Lemer/Anders, London

Einige Englischstunden sind absolviert, von „Money“, das in England mit einer Pension verdient werden soll, wird geträumt. Doch mit Kriegsbeginn am 1. September 1939 und der darauffolgenden Kriegserklärung der Briten an den deutschen Aggressor zerschlägt sich die Hoffnung London. Schon vorher waren auch andere Ziele im teils kritischen Blick. „In Amerika ist alles nicht so einfach“, schreibt Gertrud Kirsch. „Ich würde auch sofort nach Neu-Seeland gehen.“

Ein Brief an die Tochter, der auf den ersten Tag des Krieges datiert ist, lässt einen zweifelnden Unterton in dem ansonsten so bewusst – oder gezwungen – optimistisch wirkenden Schreibfluss zu.

Im März 1940 schildert Gertrud Kirsch ihre Geburtstagsfeier mit ihren „sämtlichen Pensionären“. Sie habe erst „um halb drei Uhr im Bett gelegen, also kannst Du Dir vorstellen, wie nett es war. Hoffentlich feiern wir diesen Tag im nächsten Jahr zusammen“. Dann wieder der Schwenk zum schützenden Alltäglichen, der Eile, in der sie sei: „Du weißt mein geliebtes Kind, ich habe ein Geschäft.“

Der Kreis in Berlin wird immer kleiner

Bald wird der Ton dringlicher. „Nun mein Kind würde ich Dich bitten, unbedingt zu sehen, ob nicht jemand irgendwo für mich garantieren könnte, Schweiz könnte ich auch abwarten, Du siehst doch, mit USA rückt und rührt sich nichts“, heißt es im April 1940. Um sie herum in Berlin „wird der Kreis immer kleiner“. Einer nach dem anderen „fährt ab“.

Gertrud Kirsch, deren Mann Felix 1937 an einer Blutvergiftung gestorben war, betreibt weiterhin ihre Pension in der Güntzelstraße, worauf sie mit stolzem Unterton verweist und ihre jüdischen Pensionäre bis zum Ende als an ihrem Leben teilhabende Zeitgenossen schildert.

© F. Siebold/berlin.de

Auch heute ist dort, wo Gertrud Kirsch lebte, im Haus Nummer 62, eine Pension. Davor auf dem Gehweg ist ein Stolperstein verlegt, den Helga Lemer, geborene Kirsch, mit ihren Kindern Barbara Anders und Robin Lemer gestiftet hat. „Hier wohnte Gertrud Kirsch, geb. Löwenberg, Jg. 1895“, steht darauf. „Deportiert 15.8.1942, Riga, ermordet 18.8.1942.“

Wie viele Juden erkennt die Familie Kirsch die tatsächliche Bedrohung durch die Nazis erst in der Pogromnacht vom 9. November 1938. Ein Onkel wird ins KZ gesperrt. Nach seiner Entlassung ist er entschlossen, die Familie außer Landes zu bringen, solange noch die Möglichkeit dazu besteht. „Er sagte meiner Mutter, sie müsse mich wegschicken, dass es für mich kein Leben in Deutschland mehr gebe“, erinnert sich Helga Lemer, 95-jährig, bei einem Besuch am Stolperstein in Berlin.

Mutter und Tochter in Hamburg

Nach Monaten kommt Gertrud Kirsch an die notwendigen Dokumente und ein Ticket für die Schiffsreise nach England für ihre Tochter. Helga Kirsch muss Deutschland allein verlassen, mit wenig Gepäck und noch weniger Geld. „Es war schrecklich“, erzählt sie. „Meine Mutter kam mit mir nach Hamburg. Wir konnten noch nicht einmal irgendwo etwas essen, weil überall die Plakate hingen, auf denen stand ,Juden verboten‘.“ Es ist der 19. April 1939 – ein Tag vor dem 50. Geburtstag Adolf Hitlers. Helga sieht ihre Mutter nie wieder.

In London arbeitet sie dann zunächst als Dienstmädchen. Mit ihrer Mutter hält sie über die Briefe Kontakt. „Sie konnte darin nicht viel schreiben“, sagt Helga Lemer. „Sie wusste, dass die Behörden die Briefe öffneten und lasen. Dass meine Mutter von den Nazis abgeholt worden war, hat mir dann die Mutter einer Freundin gesagt. Die Einzelheiten habe ich erst nach dem Krieg erfahren.“

Die ersten drei Berliner Deportationszüge verlassen den Bahnhof Grunewald im Oktober 1941. Mehr als 3000 Menschen werden nach Lodz ins Ghetto deportiert. Hermann Göring, „Reichsmarschall des Großdeutschen Reiches, Beauftragter für den Vierjahresplan, Vorsitzender des Ministerrats für die Reichsverteidigung“, hatte Reinhard Heydrich, „Chef der Sicherheitspolizei und des SD, SS-Gruppenführer“, seinen Auftrag erteilt.

Alltägliche Schikanen durch die Nazis

Am 23. Oktober tritt ein Auswanderungsverbot für Juden in Deutschland in Kraft. Viele Berliner Juden müssen zu diesem Zeitpunkt bereits in so genannten Judenhäusern in überfüllten Wohnungen leben. An der Ecke Güntzelstraße/Bamberger Straße, nur ein paar Häuser entfernt von Gertrud Kirschs Pension, musste die spätere Journalistin Inge Deutschkron wohnen. In dem Buch „Ich trug den gelben Stern“ und ihrer Bundestagsrede zum 80. Jahrestag der Machtübernahme der Nationalsozialisten schildert sie die alltäglichen Schikanen durch die Nazis, über die Gertrud Kirsch in ihren Briefen nicht schreiben konnte.

Im Bayerischen Viertel ist die Drangsalierung der Juden bis hin zu Deportation und Mord heute auf Schildern im öffentlichen Raum, zum Beispiel an Laternenpfählen, dokumentiert. Etwa: „Juden dürfen am Bayerischen Platz nur die gelb markierten Sitzbänke benutzen“ (1939). Oder: „Juden dürfen öffentliche Verkehrsmittel nur noch auf dem Weg zur Arbeit benutzen“ (1941). Renata Stih und Frieder Schnock haben das Kunstwerk „Orte des Erinnerns“ 1993 geschaffen.

Die Gestapo kommt in die Güntzelstraße

„Also geliebte Kleine, ich überlasse Dir Deine Herzensangelegenheit ganz allein, hoffentlich können wir die Verlobung zusammen feiern“, schreibt Gertrud Kirsch im letzten erhaltenen Brief. Tochter Helga hatte sich in England verliebt. Die Briefe, die auf der Insel ankommen, sind ein dauernder Balanceakt zwischen der Sehnsucht, Deutschland zu verlassen und, und dem Willen, zu zeigen, dass es der Mutter in Berlin an nichts fehle, sich alles zum Guten wenden würde.

Am 15. August 1942 kommt die Gestapo in die Güntzelstraße. Mit 1003 weiteren Menschen wird Gertrud Kirsch mit dem Zug nach Riga gebracht. Dort werden die Deportierten in den Wald geführt und erschossen.

„Ich wäre glücklich, ich wäre bei Dir, trotzdem ich hier alles habe“, schreibt Gertrud Kirsch im ersten Brief vom 13. Mai 1939, knapp einen Monat, nachdem Helga Kirsch die Schiffsreise nach England angetreten hat. Helga Kirsch sollte sich keine Sorgen machen, von Beginn an bis zuletzt. Mit den nach Shanghai geflohenen Verwandten kann sie erst nach dem Krieg wieder Kontakt aufnehmen.

© privat

- Bayerisches Viertel

- Charlottenburg-Wilmersdorf

- China

- England

- Großbritannien

- Holocaust: Alle Beiträge zum Themenschwerpunkt

- Kita

- Nationalsozialismus: Historischer Schwerpunkt

- Nie wieder

- Stolpersteine

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false