© IMAGO/Dirk Sattler

Historiker Goebel über Berlins Stadtmitte: „Was im Leerraum passiert, lässt keinen kalt“

Ob der Berliner Altstadtkern so bleibt, wie er jetzt ist, ob er entwickelt werden soll und wenn ja, wie – das ist heftig umstritten. Ein Gespräch mit dem Stadtforscher Benedikt Goebel.

Herr Goebel, wenn Sie heute durch das Areal des einstigen Berliner Altstadtkerns spazieren – was geht Ihnen durch den Kopf?

Ein Verlustgefühl. Weil ich weiß, dass diese Mitte vor dem Krieg in einem idealen Zustand war, mit einer Vielfalt von Angeboten und räumlichen Situationen, reizvollen Wegen am Fluss, schönen Brücken, Kaufhäusern, öffentlichen Bauwerken und dem Großen Jüdenhof als einem städtebaulichen Höhepunkt. Die Marienkirche war eng von Häusern umbaut, davor gab es den Neuen Markt mit dem Luther-Standbild einschließlich des Sockels, der heute fehlt.

© Sammlung Gert Lehnhart, Berlin

Warum sieht die Mitte heute so aus, wie sie aussieht? Ist es „nur“ das Ergebnis zweier Diktaturen? Welche Rolle spielt das berüchtigte Berliner Desinteresse an der eigenen Geschichte?

Die Wurzel des heute wenig urbanen Zustands ist tatsächlich schon alt. Als Berlin im 19. Jahrhundert begann, immer mehr Einfluss und Ausstrahlung für die Welt zu entwickeln, hat man sich notorisch mit London und Paris, später auch mit New York verglichen. Die Berliner Altstadt konnte den Wünschen, die die Stadtväter an die Vergangenheit ihrer Stadt richteten, nicht genügen. Der Wunsch, sie großflächig abzureißen, neuzugestalten und zu durchwegen ist älter als die beiden Diktaturen des 20. Jahrhunderts. Es gibt Zeichnungen für eine Ost-West-Verbindung vom Mühlendamm zum Alexanderplatz von 1868, die die heutige Grunerstraße vorwegnehmen. Seit 150 Jahren werden Abriss und Neugestaltung der Stadtmitte mit Verkehrsbedürfnissen legitimiert.

Nachdem die DDR alles, was nach dem Krieg noch stand – und das war viel – abgeräumt hat: Warum hat sie die Mitte nicht stärker gestaltet? Fehlten die Mittel oder der Wille?

Die DDR hatte nicht die Wirtschaftskraft und den Bedarf, dort wesentlich mehr Bauten zu errichten. Dennoch entstand in den 1980er Jahren das Nikolaiviertel: eine Planungs- und Bauleistung, von der wir heute weit entfernt sind.

© imago images/Gerhard Leber

Können Sie verstehen, dass es auch Menschen gibt, die die Stadtmitte in ihrer Leere und Ödnis gut finden?

Natürlich, das ist die normative Kraft des Faktischen. Das, was ist, ist das Gegebene, Bekannte, Etablierte. Das zu verändern, ist extrem schwierig und auch diskutabel.

Jetzt hat die Planungsgruppe Stadtkern „Eckpunkte zur Stadtentwicklung der Berliner Mitte“ veröffentlicht. Die Forderungen sind größtenteils nicht neu. Warum jetzt, im April 2024, diese Veröffentlichung?

Unsere Sicht ist seit 2011 unverändert. Eine von der Stiftung Mitte und Bürgervereinen in Auftrag gegebene Forsa-Umfrage hat erbracht, dass eine Mehrheit der Berliner diese Mitte gerne wiedergewinnen möchte, mit vielen Bezügen zu dem, was einst vorhanden war. Aber es gibt keine Strukturen, die dieses Interesse produktiv machen könnten, keine Zuständigkeiten, keinen Etat. Die Senatsverwaltungen sind zerstritten und werden immer wieder neu zusammengepuzzelt. Die Verwaltung ist bipolar, aufgeteilt zwischen Bezirken und Gesamtstadt, extrem kontraproduktiv. Wir hätten die Eckpunkte auch vor oder in zehn Jahren veröffentlichen können. Sie bleiben aktuell, weil die Verwaltung extrem undynamisch ist.

© Lutz Mauersberger

Ein Punkt, der durchaus revolutionär ist nach einem Jahrhundert modernistischer Stadtplanung: Sie fordern, den Verkehr im Zentrum zu halbieren. Der Stadtkern soll nur noch angefahren, aber nicht mehr durchquert werden können.

Nehmen Sie den Spittelmarkt. Die Neue Gertrauden- und die Mühlendammbrücke sollen jetzt in ihrer monströsen Breite neu errichtet werden. Die alte Gertraudenbrücke aber ist genauso breit wie die Leipziger Straße in ihrer westlichen Hälfte und könnte perfekt deren Verkehr aufnehmen. Dann könnte man den Spittelmarkt in seiner Dreiecksform wiedergewinnen. Das hätte riesiges Potential, es könnte ein herausragender Platz, ein zweiter Hackescher Markt werden. Die Stiftung Mitte Berlin bereitet mit dem BUND eine Klage gegen diese Planungen vor. Das Verfahren kostet 50.000 bis 70.000 Euro, wir suchen dafür weitere Unterstützer.

Darf man die komplexe Gemengelage in der Stadtmitte so reduzieren, dass es drei dominante Player gibt? Die Befürworter einer Reurbanisierung, die Verteidiger der DDR-Vergangenheit und die, die die Mitte durchaus entwickeln, sie aber bezahlbar für alle halten wollen. Welche Fraktion ist dominant?

Das ist ja genau das Problem: niemand. Dominant sein müsste die Verwaltung. Sie sollte führen. Dort arbeiten über 1000 Menschen, sie sind dafür ausgebildet und werden dafür bezahlt. Sie haben Etats, könnten Gutachten und Aufträge vergeben. Doch was gab es an wichtigen Veranstaltungen seitens des Senats in den vergangenen Jahren? Nichts. Es gibt keine Stadtforen mehr, auf denen die verschiedenen Fraktionen der Gesellschaft diskutieren können. Man begegnet sich nicht mehr. Dass die Gruppen, die Sie angesprochen haben, sich freiwillig treffen und sich aushalten, ist viel verlangt. Sie tun das, wenn Senat oder Abgeordnetenhaus einladen. Dann kommen alle und diskutieren. Aber das passiert nicht, und es ist äußerst nachteilig, wenn diese städtebaulichen Leitbilder nur alle paar Jahre aufeinander treffen und man sich nicht persönlich kennt.

Ein Ort, an dem jetzt aber durchaus gehandelt wird, ist der Molkenmarkt. Was läuft dort aus Ihrer Sicht gut, was schief?

Nach meiner Kenntnis läuft sehr wenig gut. Schiefgelaufen ist die verschwenkte Hauptverkehrsstraße, immer noch 50 Meter breit, und die Vergabe der drei Häuserblöcke an die Wohnungsbaugesellschaften WBM und Degewo, die dort ganz Blöcke ohne weitere Parzellierung und mit nur sehr wenigen Treppenhäusern entwickeln sollen. Die Idee, dass man das Berliner Wohnungsbauproblem auf diesem sehr kleinen Stück Stadt, wo Berlin am ältesten ist, lösen muss, ist eine städtebauliche Grausamkeit und extrem mittefeindlich. Was die Freunde dieses sozialen Wohnungsbaus am Molkenmarkt so aufregt, ist gerade das Normale und Vernünftige: Die Parzellierung und Vergabe an private Bauherren aller Art, auch Stiftungen und Genossenschaften.

Wenn man private Bauherren und Bauherrinnen auf öffentlichen Flächen verbietet, entsteht nur Siedlungsbau aus monofunktionalen Blöcken.

Benedikt Goebel, Stiftung Mitte Berlin

Uns wurde ja vorgeworfen, wir wollten eine Mitte für die Reichen und Schönen. Da hat man uns missverstehen wollen. Denn ohne private Bauherren und Bauherrinnen geht es nicht. Wenn man sie auf öffentlichen Flächen verbietet, wie es der Senat 2019 beschlossen hat, entsteht dort nur Siedlungsbau, monofunktionale Blöcke. Es fehlt dann an Attraktivität für Menschen, die dort nicht wohnen. Sie sind nur attraktiv für Menschen, die dort preiswert wohnen. Preiswert wird es aber nur durch Subventionen. Warum sollte der Senat dauerhaft viel Geld zahlen, damit einige Menschen im zentralsten Teil der Stadt sehr günstig wohnen?

© Gebrüder Haeckel, Sammlung Gert Lehnhardt, Berlin

Der Bodenrichtwert liegt hier bei 13.000 Euro, der Senat verzichtet auf eine Milliardeneinnahme. Die Wohnungsbaugesellschaften bekommen den Boden kostenlos, werden aber gequält, weil sie mit wenig Mitteln attraktive Stadträume und Wohnungen schaffen und die neuen Wohnungen dauerhaft weit unter den eigenen Finanzierungskosten anbieten sollen.

Dennoch stehen auch Sie großen, finanzkräftigen Investoren skeptisch gegenüber, weil die ebenfalls nicht kleinteilig bauen. Wie realistisch ist es, dass in der Mitte private Bauherren wieder individuelle Wohnhäuser errichten?

Das geschieht ja schon, sehen Sie die Townhouses am Friedrichswerder. Die sind nicht besonders gelungen, zu heterogen, ein Architektur-Streichelzoo. Aber es ist trotzdem ein nachhaltiges Quartier, zur Westseite weisen sie Erdgeschossnutzungen auf. Ein Beispiel, das ich aber noch viel lieber anführe, ist das Emmi-Luebeskind-Haus, das am Chor der Klosterkirche an der Waisenstraße entstanden ist. Dort erhalten Kinder, die mit 18 Jahren aus ihren Pflegefamilien herausfallen, Unterstützung und Beratung. Eine wertvolle soziale Aufgabe, privat finanziert – ein wunderbarer Ort, aus der Bürgergesellschaft heraus entstanden.

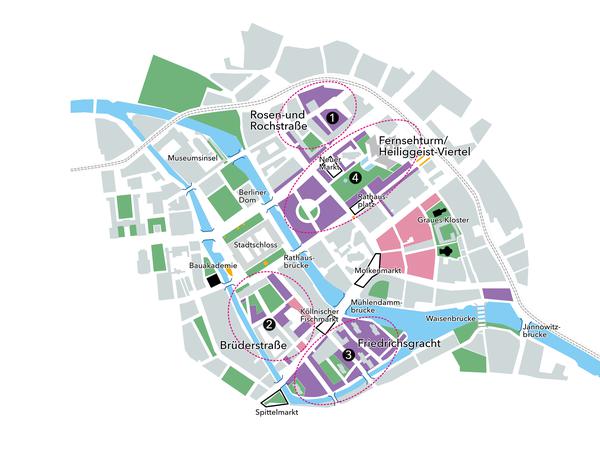

Hauptproblem bleibt aber die Nordseite des Roten Rathauses, das von Ihnen als „Großer Leerraum“ bezeichnete Areal zwischen Fernsehturm und Spreeufer.

Der Große Leerraum ist wesentlich wichtiger als der vergleichsweise unprominente Molkenmarkt. Und er ist riesig, 22 Fußballfelder. Schauen Sie doch mal auf die Grünfläche westlich der Spandauer Straße, das so genannte Marx-Engels-Forum: Dort ist auch in den Sommermonaten wenig los, während der Lustgarten völlig übernutzt ist. Man scheint dem Rasen dort nicht zu trauen. Dort muss der Senat aktiv werden. Was im Großen Leerraum passiert, lässt keinen Berliner kalt.

- Alexanderplatz

- Berliner Geschichte: Der gemeinsame Themenschwerpunkt

- DDR: Alle Beiträge die sich mit der Geschichte befassen

- Fahrrad und Verkehr in Berlin

- Mitte

- Senat

- Wohnen

- Wohnungsbau

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- false

- showPaywallPiano:

- false