© picture-alliance/ dpa

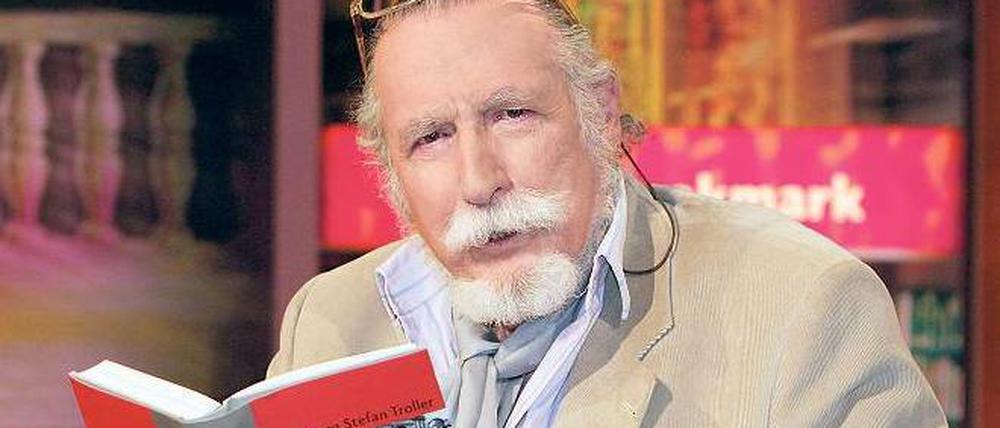

Georg Stefan Troller: "Meine Kamera ist meine Waffe"

Filmemacher Georg Stefan Troller spricht in der Akademie der Künste übers Arbeiten fürs Fernsehen. Und wie er immer mehr ins Spätprogramm verdrängt wurde.

Georg Stefan Troller macht unangenehme Filme. Sie zwingen den Zuschauer gerade dann hinzugucken, wenn man eigentlich weggucken will. Etwa, wenn ein kleiner Junge zu dem querschnittsgelähmten Vietnam-Veteranen Ron Kovic in die Badewanne steigt und mit dessen prall gefülltem Urin-Beutel spielt. Oder, wenn Troller im Close-Up auf das schmerzverzerrte Gesicht eines durch chemischen Giftmüll behindert gewordenen japanischen Kindes draufhält. Dazu liefert der österreichische Filmemacher zynische Kommentare.

Die Akademie der Künste hat Georg Stefan Troller am vergangenen Dienstag im Rahmen der Ausstellung „Kunst für alle“ zum Gespräch geladen. Troller, Sohn eines jüdischen Pelzhändlers, floh im Alter von 16 Jahren über Frankreich in die USA, wurde dort Soldat und kämpfte gegen die Nazis. Seine Fernsehkarriere begann 1962 mit der Reihe „Pariser Journal“. Seitdem hat er viele Filme gemacht und unzählige Preise bekommen.

Gemeinsam mit Akademie-Präsident Klaus Staeck und dem Filmkritiker Rüdiger Suchsland sollte über „Ideale und Wirklichkeit des Fernsehens“ diskutiert werden. Dazu wurden im Vorfeld drei Filme Trollers gezeigt: Einer über die Militärherrschaft im Guatemala der Siebziger Jahre, einer über eine Chemie-Katastrophe in Japan und ein dritter über den Vietnam-Veteranen Ron Kovic. Die Frage des Abends: Wie hat sich das Fernsehen, wie hat sich das Filmemachen verändert?

„Mit meinen Filmen konnte ich in den Sechzigern noch reüssieren“, erzählt Troller. „Danach wurde ich ins Spätprogramm verdrängt.“ Die Fernsehkamera ist für den 93-Jährigen stets eine moralische Waffe gewesen. Das Engagement für Menschlichkeit, für Freiheit und gegen Diktaturen seien stets zentrale Bezugspunkte seiner Arbeit gewesen.

Die Realität in Kunst verwandeln

Filmkritiker Rüdiger Suchsland versucht immer wieder die These stark zu machen, dass es in den 60er und 70er Jahren unter Filmemachern verpönt gewesen sei, die eigenen Werke „Kunst“ zu nennen. Wer das getan habe, habe sich in dieser hochpolitisierten Zeit zumindest verdächtig gemacht. Daher trage die Veranstaltungsreihe im Rahmen der Ausstellung auch den Namen „Keine Kunst“. Troller kann damit wenig anfangen. Als er das gelesen habe, habe er gedacht: „Entweder, sie meinen das ironisch, oder sie haben wirklich nichts verstanden.“ Als Filmemacher habe er „Lust am Verwandeln der Realität in Kunst“. Seine Filme seien auch dazu da, ihm über seinen „Identitätsverlust“, ausgelöst durch die Flucht aus Deutschland, hinwegzuhelfen.

Präsident Klaus Staeck bleibt eher im Allgemeinen. Er nennt manche Sendungen im Privatfernsehen „Umweltverschmutzung“ die nur deshalb möglich sei, weil die politischen Filmemacher die Bevölkerung „überfordert haben mit politischer Korrektheit“. Heute habe niemand mehr ein Problem mit der unter menschenunwürdigen Bedingungen produzierten Chiquita-Banane, anders als noch zu Zeiten von Trollers Guatemala-Film. Dieser kam beim Publikum auch am besten an. „Waren sie wütend während der Dreharbeiten?“, wollte jemand bei der anschließenden Diskussion wissen. „Ja“, antwortete Troller. „Aber das ist ein schlechter Ausgangspunkt, um einen Film zu machen.“ Doch es sind gerade die wütenden Filme, die unangenehmen, deren Verschwinden an diesem Abend am meisten beklagt wird.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false