© picture alliance / dpa

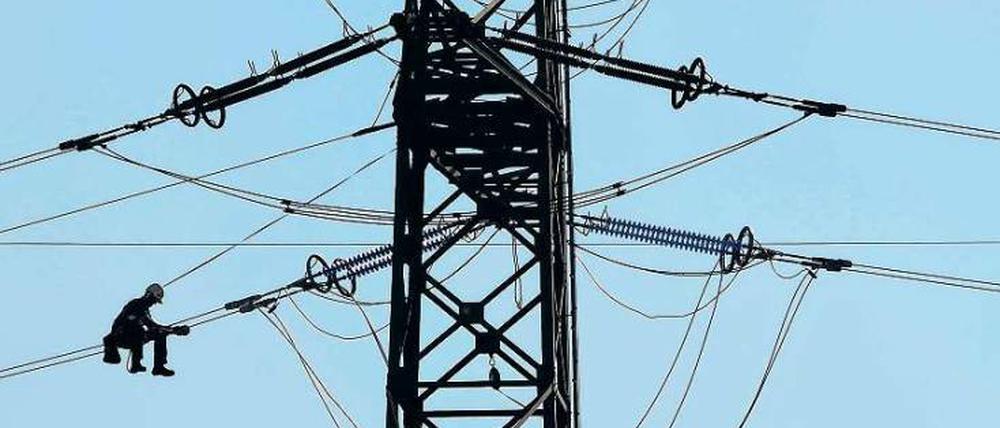

Stromtrassen: Höchste Spannung

Die Energiewende ist zum Prestigeprojekt der Regierung geworden. Aber beim Ausbau des Stromnetzes kämpfen Experten gleich doppelt gegen Widerstände: im Kabel und in der Bevölkerung.

Neue Autobahnen braucht das Land. Stromautobahnen. Denn dort, wo heute Kohle- oder Kernkraftwerke stehen, soll irgendwann grüne Wiese sein. Und dort, wo heute grüne Wiese oder blaues Meer ist, sollen Windkraftanlagen, Biogasanlagen und Solarfelder stehen. Damit der Ökostrom die Verbraucher erreicht, müssen neue Leitungen her, vor allem in Nord-Süd-Richtung. 3800 Kilometer sollen es in den nächsten zehn Jahren sein, so steht es im Netzausbauplan. Und wie bei den Betontrassen für Autos gilt auch hier: Jeder will sie nutzen, kaum einer dafür zahlen und keiner daneben wohnen.

Gefährliche Felder, verschandelte Landschaft, tote Vögel – das sind die Hauptargumente gegen die neuen Trassen. Wenn überhaupt, dann sollen die Leitungen in die Erde verlegt werden, lautet die Forderung.

Die Höchstspannungsleitungen mit ihren über 50 Meter hohen Masten, unter denen man es infolge kleiner Entladungen unheimlich knistern hört, sind das Kernstück des Stromnetzes. Das Mittelspannungsnetz schickt – Landstraßen gleich – die Energie von den Abfahrten der Stromautobahnen in die Städte und Dörfer, wo sie oft unterirdisch über das Niederspannungsnetz bis zum Hausanschluss weiterjagt (siehe Grafik). Aber nur Höchstspannungsleitungen können die riesigen Mengen Strom leiten, die künftig von Nord nach Süd gebracht werden sollen.

„Bei großen Überlandleitungen können das durchaus 4000 Megawatt sein“, sagt Klaus Krämer, der viele Jahre bei der Bewag und Vattenfall als Energiemanager gearbeitet hat und jetzt das Berliner Energie-Museum leitet. „Das ist etwa so viel, wie die Stadt Berlin in Spitzenzeiten verbraucht.“ Wollte man diese Menge über gewöhnliche Kabel transportieren, wie sie etwa den Staubsauger mit der Steckdose verbinden, müsste man hunderttausende davon verwenden, damit die einzelnen Stränge nicht sofort verschmoren. „Man kann aber auch die Spannung kräftig erhöhen, wir sagen: transformieren, dann wird im Gegenzug die Stromstärke geringer, was eine Leitung weniger belastet“, erläutert der Elektroingenieur. „Dann können relativ dünne Leiter verwendet werden und die Übertragungsverluste sinken.“ Genau das wird seit Jahrzehnten gemacht. In Deutschland und Westeuropa hat man sich nach dem Krieg auf 380 000 Volt (380 kV) als Standard für das Höchstspannungsnetz geeinigt.

Dieses Netz soll nun erweitert werden. Im Netzausbauplan sind die Korridore für neue Stromleitungen vermerkt. In den nächsten Monaten und Jahren sollen sich Betreiber, Anwohner und Behörden auf konkrete Trassenverläufe einigen. Wenn das geschehen ist, werden die Standorte für die einzelnen Masten gesucht - ein Kompromiss zwischen Topografie, Standsicherheit, Umweltschutz und dem verfügbaren Geld des Betreibers, erläutert Wilfried Fischer vom Netzbetreiber 50Hertz. Im Flachland genügt als Fundament meist eine ein Meter dicke Betonplatte, im Gebirge kann es sein, dass der Mast über zusätzliche Felsanker am Berg fixiert werden muss. „Zudem wird an jedem Standort die Höhe angepasst, um Unebenheiten im Gelände auszugleichen, denn die Leitungen dürfen an keiner Stelle dem Erdboden näher als 8 Meter 50 kommen“, sagt der Ingenieur und erläutert, dass die Masten auch unterschiedlich schwer sind, je nachdem, ob sie auf gerader Strecke die Leitungen nur in die Höhe halten oder ob sie an einem Knick der Trasse stehen und zusätzlich gewaltige Zugkräfte aufnehmen müssen. Kurzum: „Jeder Mast ist ein Unikat.“

In Einzelteilen wird es herangeschafft und mit Kränen und Helikoptern montiert, bevor die unterarmdicken Leitungen aufgelegt werden. Sie bestehen in der Mitte aus einem Stahlseil, das vorrangig der Festigkeit dient. Außen herum befinden sich Aluminiumdrähte, die den Hauptteil der Elektroenergie übertragen. Ganz oben verläuft das „Erdseil“. Es ist einerseits Blitzableiter für die Trasse und kann zudem Glasfaserkabel enthalten. „Das nutzen wir als hausinterne Datenleitung, teilweise werden aber auch Kapazitäten an Telekommunikationsunternehmen vermietet, die Fernsehprogramme oder Internetdaten hindurchschicken“, sagt Fischer.

Angela Merkels Energiewende war der Erkenntnis geschuldet, dass Kernenergie mit den Deutschen einfach nicht zu machen ist. Doch auch die Hochspannungsleitungen rufen nun Widerstand hervor. Anwohner wehren sich gegen Strommasten in der Nähe, Verbände warnen vor Elektrosmog und Krebsgefahr.

Tatsächlich ist der menschliche Körper voll von elektrisch geladenen Teilchen und so können starke elektromagnetische Felder auch Ströme auslösen. Für die Gesundheit entscheidend ist nicht das elektrische Feld, das von einem Haus ohnehin abgeschirmt wird, sondern das magnetische Feld. Das kann direkt im Körper sogenannte Wirbelströme auslösen. Überschreiten sie bestimmte Schwellenwerte, kann das zum Beispiel Herzrhythmusstörungen auslösen.

Darum gilt in Deutschland ein Grenzwert von 100 Mikrotesla. „Nach heutigem Stand der Wissenschaft schützt das vor gesundheitlichen Folgen“, sagt eine Sprecherin des Bundesamtes für Strahlenschutz. Tatsächlich hat eine Studie des Bundesamtes für Strahlenschutz in Bayern ergeben, dass selbst bei Personen, die im Umkreis von hundert Metern um eine Hochspannungsleitung wohnen, die Feldbelastung nur etwa zehn Prozent höher ist, als beim Rest der Bevölkerung.

Doch nicht nur die Auswirkungen auf den Menschen werden diskutiert. Durch Kollisionen mit Hochspannungsleitungen sterben jedes Jahr tausende Vögel, schätzt Winfried Böhmer von der „AG Stromtod“ beim Naturschutzbund. Genaue Zahlen sind schwer zu ermitteln. Direkte Beobachtungen sind nur tagsüber möglich, Funde am Boden unzuverlässig. Mancherorts soll es Füchse geben, die gezielt unter den Leitungen patrouillieren, um frische Beute zu holen, wird oft erzählt – und von anderen als Legende bezeichnet.

Vor allem jedoch gibt es starke regionale Unterschiede. Darauf weist Michael Frosch hin, der an einem bislang unveröffentlichten Gutachten für den Netzbetreiber TransnetBW zu diesem Thema gearbeitet hat. „Bei Vögeln, die in der Nähe brüten, gibt es wenig Verluste, die kennen ihr Revier“, sagt er und verweist auf die Fischadler im Nordosten der Republik, für die Strommasten mittlerweile sogar zum Hauptnistplatz geworden sind. Größere Schwierigkeiten haben Zugvögel – und da sei der Norden eher betroffen, weil die Wanderungen nicht in breiter Front erfolgen wie in Süddeutschland, sondern entlang klarer Routen. Hinzu komme, dass etwa Gänse ausgesprochen häufig an den Überlandleitungen scheitern. „Sie sind etwas schwerfälliger als andere Vögel und ändern nicht so schnell ihren Kurs, wenn ein Hindernis auftaucht“, erläutert er.

Um die Sichtbarkeit zu erhöhen, können Markierungen wie Plastikstreifen am oberen Erdseil angebracht werden. „Wir fordern das für alle 380 kV-Leitungen“, sagt Böhmer. Das ist allerdings nur zweite Wahl. Die Forderung des Nabu und anderer Interessengruppen lautet nämlich: Wenn überhaupt eine Trasse kommen soll, dann bringt die Leitungen unter die Erde.

Das hätte auch den Vorteil, dass bei der Übertragung etwa ein Drittel weniger Strom verloren geht als bei Überlandleitungen. „Die Gründe dafür sind zum einen größere Kabelquerschnitte, zum anderen sind die Leitungen aus Kupfer, der Strom besser leitet als Aluminium“, sagt der 50Hertz-Experte Fischer und erinnert an die höheren Kosten, die das bessere Material mit sich bringt. Hinzu kommt der Aufwand beim Verlegen: Statt einiger Masten alle paar hundert Meter muss durchgehend ein zwei Meter tiefer Kanal ausgehoben werden, der später mit einem speziellen Magerbeton umhüllt wird, um die Wärme der Kabel effektiv abzuführen – sonst könnten sie beschädigt werden. Auch die Reparatur von Erdkabeln ist aufwendiger. „Sie müssen immer zugänglich sein, deshalb dürfen darüber keine Bäume gepflanzt werden“, sagt Fischer. Kreuzen sie Straßen, Schienen oder Wasserwege, wird es richtig aufwendig. Dann müssen beispielsweise mittels Schrägbohrverfahren Unterführungen geschaffen werden. „Im Schnitt kostet die Erdverkabelung fünf bis zehnmal so viel wie eine Freileitung, die bei etwa einer Million Euro pro Kilometer liegt“, sagt Fischer.

Mit einer speziellen Technik, der Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ), können auch Überlandleitungen verlustärmer betrieben werden. Nachteil: Der Wechselstrom muss beim Einspeisen in eine HGÜ-Leitung in Gleichstrom umgewandelt werden, und beim Abnehmen wieder zurück. Dafür sind Umrichter nötig, die so viel Geld kosten, dass sich eine HGÜ-Leitung erst ab einigen hundert Kilometern Länge rechnet. Laut Netzausbauplan sollen in den nächsten Jahren 2100 Kilometer solcher HGÜ-Leitungen neu gebaut werden, denn bisher gibt es hierzulande noch keine Freileitung diesen Typs.

Einen Zwischenschritt plant der Netzbetreiber Amprion. Bis 2019 will er zwischen dem nördlichen Rheinland und Baden-Württemberg eine HGÜ-Leitung größtenteils auf vorhandenen Masten einrichten, parallel zu den Wechselstromleitungen. Ob das überhaupt machbar ist, wird derzeit in Versuchen beim Kraftwerk Datteln getestet. Den Streit um die Trassenführung zumindest hätte sich Amprion damit gespart.

Mitarbeit: Kai Kupferschmidt

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false