© imago/Leemage

Stillgestanden!: Wann Ruhe in der Forschung unablässlich ist

In der Forschung braucht es „Stille Zeit“, den unerschütterlichen Abstand zur Welt, nicht nur zwischen den Jahren.

Bewegung ist Leben. Das gilt für Menschen wie für Tiere, selbst Einzeller. Das gilt für Planeten, die einen Stern umkreisen und selbst rotieren und somit lebensgünstige Bedingungen schaffen. Das gilt letztlich für sämtliche Materie: Sollte das Universum in ferner Zukunft den Kältetod sterben, kommen die physikalischen Prozesse zum Erliegen und es wird sich überhaupt nichts mehr bewegen.

Soweit soll es, bitteschön, nicht so schnell kommen. Aber ein bisschen weniger Bewegung ist zuweilen sehr hilfreich. Handwerker und Ingenieurinnen haben viel ersonnen, um der erwünschten Ruhe näherzukommen: Federn für rückenschonende Kutschfahrten, später Stoßdämpfer und Gummireifen in Autos.

Operationsroboter, präziser als es Chirurgen je wären

Bildstabilisatoren in Kameras und Objektiven – sie messen die wackelbedingten Beschleunigungen und vollführen Ausgleichsbewegungen bestimmter Linsen oder des Bildsensors an sich. Oder Operationsroboter, bei denen die Instrumente mittels Joystick geführt werden. Sie arbeiten präziser als es Chirurgen frei Hand je könnten.

Manchmal muss es aber noch viel ruhiger sein, etwa um bestimmte Forschungsfragen zu beantworten. Dabei können Elektronenmikroskope helfen. Doch die sollten sich allenfalls um Nanometer bewegen, etwa ein Tausendstel des Durchmessers eines Haares, wie Dirk Berger, Leiter der Zentraleinrichtung Elektronenmikroskopie an der TU Berlin, erklärt.

Er unterscheidet zwischen höherfrequenten Schwingungen mit mindestens 20 Hertz – hervorgerufen beispielsweise durch eine Drehbank im Nachbargebäude oder den Lüfter einer Klimaanlage. „Davor schützen wir das Mikroskop, indem wir es auf einem Luftkissen lagern.“ Problematisch sind dagegen Schwingungen mit tieferer Frequenz. Erschütterungen von Straßenverkehr, Eisenbahn, U-Bahn seien im Charlottenburger Campus der TU sehr präsent, sagt Berger. „Auch die von langsam drehenden Schiffsmotoren auf den Kanälen.“

© imago images/Christian Kielmann

Die störenden Schwingungen werden in den oberen Bodenschichten besonders gut übertragen, sie lassen sich aber nicht dämpfen. Um sie zu vermeiden, muss man in die Tiefe. Der Neubau für die TU-Elektronenmikroskopie von 2010 ruht daher auf Betonpfählen, die zehn Meter in den Untergrund reichen. „Das Gebäude wurde zudem so stabil gebaut, dass seine Eigenschwingung über 20 Hertz liegt und es nicht vom Straßenverkehr angeregt wird.“ Offenbar mit Erfolg, wie Berger berichtet: „Wir hatten den Fall, dass draußen das Pflaster mit einer Rüttelplatte befestigt wurde. Und hier drin haben wir nichts davon bemerkt.“

Noch mehr Aufwand für Teleskope

Noch mehr Aufwand wird für Teleskope betrieben. Denn jede Erschütterung lässt das Bild ein wenig wackeln und schmälert die Ausbeute der Messungen. Um das zu verhindern, setzen Konstrukteure auf verschiedene technischen Verfahren, so zum Beispiel beim „Giant Magellan Telescope“ (GMT), das bis Ende des Jahrzehnts im Las-Campanas-Observatorium im Hochland von Chile errichtet werden soll.

© Imago/Leenage

„Alle denkbaren Einflüsse auf diese Struktur werden bereits analysiert“, sagt Volker Grimm von OHB Digital Connect in Mainz. Die Firma entwirft und baut gemeinsam mit Ingersoll Machine die Teleskop-Struktur. Für jeden Stellmotor, jeden Lüfter in den Schaltschränken werde berechnet, mit welchen Frequenzen diese schwingen und wie sich diese auf das Teleskop auswirken. Gegebenenfalls muss der Motor gedämpft oder seine Drehzahl angepasst werden.

„Faustregel ist, dass eine Unwucht von höchstens einem Newton tolerierbar ist, also der Masse einer Tafel Schokolade“, sagt der Projektleiter. Gemessen an der Gesamtmasse des Teleskops von knapp 2000 Tonnen ist das fast nichts. So sensibel der Koloss auf feine Schwingungen reagiert, andererseits muss er auch mit heftigen Stößen durch Erdbeben zurechtkommen.

Eine extreme Ruhe - doch wildes Getöse im Vergleich zu einer anderen Starre

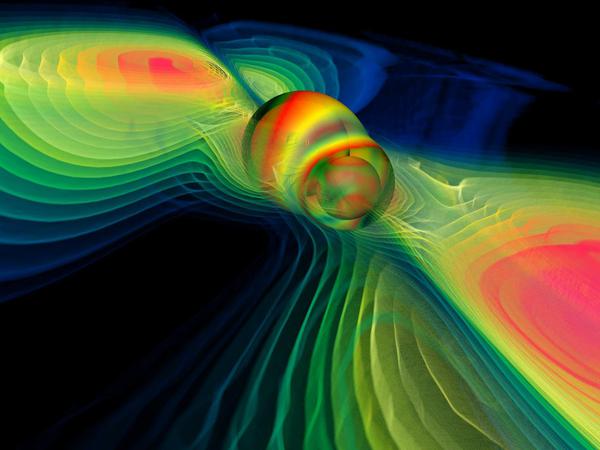

Die mechanische Ruhe, die die optische Astronomie braucht, erscheint extrem. Doch sie ist wildes Getöse im Vergleich zu jener Starre, die nötig ist, um Gravitationswellen zu messen. Diese Kräuselungen der Raumzeit werden unter anderem von verschmelzenden Schwarzen Löchern erzeugt und jagen mit Lichtgeschwindigkeit durchs All. Sie verformen auch unsere Erde, aber minimal. Zwischen zwei Orten ändert sich der Abstand um 10 hoch -23, also um 0,0000000000000000000001 Prozent.

Diese Längenänderung kann mit einem Laserinterferometer gemessen werden. Das funktioniert so: Laserlicht wird in zwei senkrecht zueinander stehenden „Armen“ mittels Spiegeln mehrfach hin- und hergeworfen und schließlich wieder zusammengeführt. Normalerweise löschen sich die beiden Lichtwellen aus. Rauscht aber eine Gravitationswelle durch den Detektor, werden die Arme unterschiedlich gestaucht und gestreckt, wodurch ein Teil des Laserlichts nicht ausgelöscht und gemessen wird.

Herunterkühlen bis kurz vor dem absoluten Nullpunkt

In Gravitationswellendetektoren wie Advanced Ligo (USA) mit je vier Kilometer langen Armen steckt jahrzehntelange Forschung, um die Spiegel für die empfindlichen Messungen bestmöglich in Ruhe zu halten, etwa mit Stoßdämpfern. Es gibt aber noch weitere Störungen, wie die Brownsche Bewegung der Atome auf der Oberfläche der Spiegel. Um die Zappelei zu bremsen, sollen Spiegel in künftigen Detektoren wie dem Einstein-Teleskop (ET) auf 10 bis 20 Grad über dem absoluten Nullpunkt heruntergekühlt werden, berichtet Stefan Hild von der Universität Maastricht, der die Technologieentwicklung in einem Projekt namens „ETpathfinder“ leitet.

© AEI/Benger/ZIB

Eine andere Störquelle ist das Quantenrauschen. Grob vereinfacht: der Impulsübertrag eines Lichtteilchens auf einen 40 Kilogramm schweren Spiegel. Um die Auslenkung zu verringern, sollen für ET 200 Kilo-Spiegel gefertigt und die Aufhängungen verbessert werden.

Vor allem aber soll es im Untergrund errichtet werden, wo weniger störende Schwingungen auftreten als an der Oberfläche. Wenn es genug Finanzmittel und politische Unterstützung gibt, könnte das Teleskop Ende des Jahrzehnts in der Grenzregion Aachen-Maastricht gebaut werden. In den bisherigen Plänen sind drei Arme mit je zehn Kilometern Länge vorgesehen. All das soll die Anlage rund zehnmal empfindlicher machen als bisherige Detektoren – sie könnte daher tausendmal mehr kosmische Ereignisse erfassen und viele neue Erkenntnisse zur Entwicklung des Universums liefern.

Perfekte Schwerelosigkeit? Gibt es nicht

Eine ganz andere Form von Ruhe, oder besser: Ungestörtheit, benötigen Physikerinnen und Materialwissenschaftler, wenn sie ohne Einflüsse der Erdanziehung experimentieren wollen. Beispielsweise um Quantenzustände länger aufrecht zu erhalten oder das Erstarren von Festkörpern zu untersuchen. Die perfekte Schwerelosigkeit gibt es aber nicht, weshalb sie von „Mikrogravitation“ sprechen. „Irgendwelche Restbeschleunigungen gibt es immer“, sagt Matthias Sperl vom Institut für Materialphysik im Weltraum am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln.

Beim Parabelflug etwa gelingt es den Piloten wegen der Reibung der Atmosphäre nur annähernd, die ideale Linie zu fliegen. Die Versuchsboxen erfahren dadurch geringe Beschleunigungen, vor allem in vertikaler Richtung.

© Novespace

Besser ist die Qualität der Mikrogravitation auf der Internationalen Raumstation ISS, Versuche dort sind allerdings auch teurer und aufwändiger. Und auch dort gibt es Störung. „Die ISS zeigt stets mit der gleichen Seite zur Erde, dreht sich also während eines Umlaufs einmal um die eigene Achse“, sagt Sperl. „Je weiter weg man von ihrem Schwerpunkt ist, desto größer ist der Effekt.“

Satelliten für quantenmechanische Experimente

Auch Vibrationen von Vakuumpumpen können schwierig sein und müssen gedämpft werden, meist mittels Gummi. „Es gibt bereits Überlegungen, mit Noise-Cancelling-Technologien, wie man sie von Kopfhörern kennt, aktiv gegen die störenden Frequenzen vorzugehen“, sagt er. Noch sei nichts entschieden, schließlich würde das Kosten und Aufwand nochmals steigern.

Für quantenmechanische Experimente, denen noch „bessere“ Mikrogravitation nutzt, kämen Satelliten infrage. Diese fallen beständig um die Erde herum und kommen der idealen Schwerelosigkeit noch näher. Vor allem jedoch halten sie diesen Zustand über Wochen oder gar Monate – ganz anders als die paar Sekunden während der Versuche in einem Parabelflieger oder einem Fallturm.

Da drinnen herrscht dann wirklich himmlische Ruhe.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false