© Go et al., Sci. Robot. 5, eaay6626 (2020)

Magnetische Kügelchen mit Stammzellen: Bio-Mikroroboter könnten das Kniegelenk reparieren

Nur Stammzellen sind in der Lage, verletzten Knorpel nachzubilden. Mit einer neuen Technik können Wissenschaftler sie ganz nah an den Defekt leiten.

Wenn Knorpel einmal weg ist, ist er weg, heißt es. Dann können nur bestimmte Stammzellen helfen, ihn wieder aufzubauen. Wissenschaftlern ist es nun gelungen, mit solchen Stammzellen beladene "Mikroroboter" in den Körper einzuschleusen, wo sie sie zielgenau zum verletzten Kniegelenk leiten konnten.

Getestet haben sie das vorerst an Kaninchen. Innerhalb von zwei bis drei Wochen baute deren Körper die Mikroroboter ab, die Stammzellen vermehrten sich und halfen, den kaputten Knorpel zu reparieren, schreibt ein Team um Gwangjun Go vom Korea Institute of Medical Microrobotics im Fachblatt "Science Robotics".

Es sind sogenannte mesenchymale Stammzellen, die Knorpel bilden können. Mit ihrer Hilfe versuchen Forscher und Ärzte schon seit langem, Knorpelverletzungen zu heilen. Bei Arthritis können die Stammzellen etwa dazu beitragen, die Entzündung zu lindern. Bei Arthrose – also der Zerstörung der Knorpelschicht – können sie dafür sorgen, dass ein Gelenk erst später oder gar nicht durch ein Kunstgelenk ersetzt werden muss.

Das Problem bei diesen Behandlungsansätzen ist meist, die Zellen an den Ort der Verletzung zu bringen – und dann auch dort zu halten, damit sie ihre Wirkung entfalten können. Meist müssen dafür viele Zellen gleichzeitig entweder direkt an Ort und Stelle gespritzt oder sogar Gerüste mit den Zellen in einer offenen Operation dorthin gebracht werden.

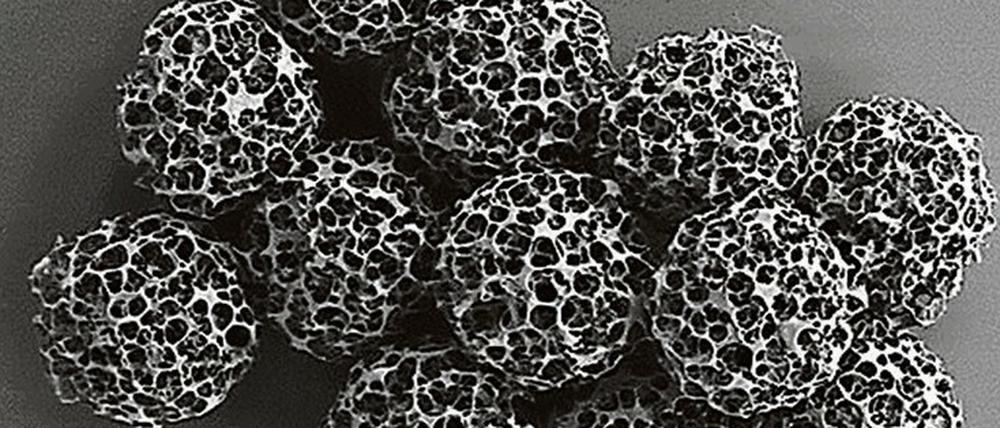

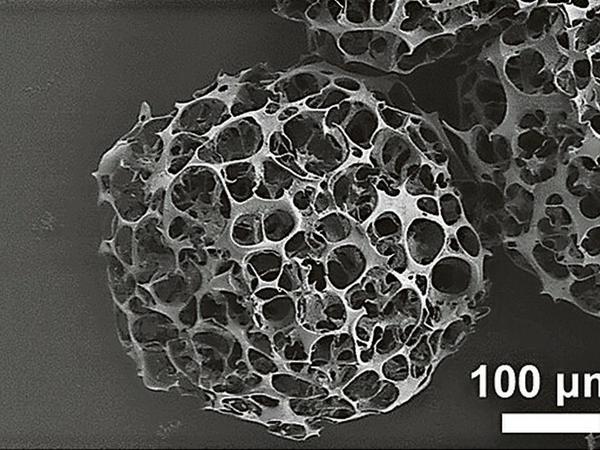

Schweizer Käse im Miniformat

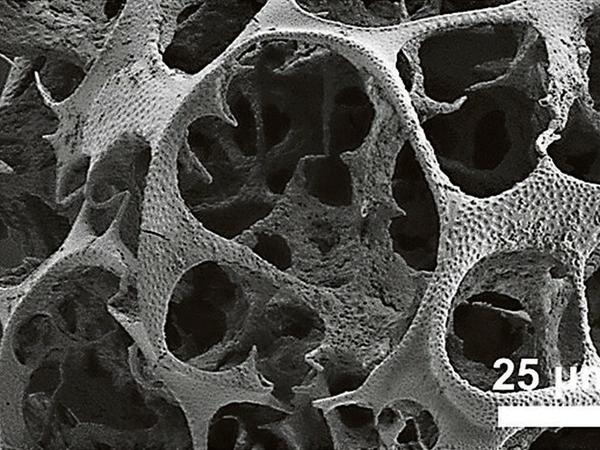

Dieses Problem wollen Go und sein Team nun lösen – und zwar mit magnetischen Kügelchen, die sie Mikroroboter nennen. Die kleinen Kugeln durchmessen etwa 200 bis 300 Mikrometer und sind durchzogen von massenhaft Poren, in denen sie die Stammzellen transportieren. Ein Schweizer Käse im Miniformat, wenn man so will – und ein biologisch abbaubarer noch dazu.

Die meisten der bisher zu diesem Zweck entwickelten Mikroroboter sind das nicht, sie können sich im Körper ablagern und Entzündungen hervorrufen. Soll die Methode irgendwann in der Klinik ankommen, ist biologische Abbaubarkeit also eine Voraussetzung.

Um die Roboter zu bauen, formten die Wissenschaftler zuerst poröse Kugeln aus dem Polymer PLGA, das auch als chirurgisches Nahtmaterial eingesetzt wird und das der Körper leicht abbauen kann. Magnetisch ist PLGA aber nicht.

© Go et al., Sci. Robot. 5, eaay6626 (2020)

Deshalb versahen die Wissenschaftler die Kugeln anschließend mit einer Schicht aus zwei Komponenten: zum einen der Eisen-Kohlenhydrat-Verbindung Ferumoxytol, die bereits in Kontrastmitteln bei Kernspinaufnahmen oder auch als Wirkstoff gegen Eisenmangel eingesetzt wird. Der andere Bestandteil ist das Biopolymer Chitosan, abgeleitet vom weit verbreiteten Vielfachzucker Chitin. Insgesamt, so schreiben die Forscher, bestehen die Mikroroboter damit aus Kohlenstoff, Sauerstoff und Eisen.

Erst im Schwein, dann im Kaninchen

Danach beluden sie die kleinen Kugeln mit menschlichen mesenchymalen Stammzellen. Die Zellen hafteten in den Poren der Mikroroboter, vermehrten sich in dieser Hülle bis zu 16 Tage lang im Labor und wandelten sich in einem Nährmedium erfolgreich zu Knorpelzellen um. Es war Zeit, die Tests zu starten.

Erst setzten die Forscher einhundert Mikroroboter ins Kniegelenk eines toten Schweins ein. Mit einem eigens entwickelten Magnetsystem lotsten sie die Kügelchen punktgenau zu einem vier Millimeter kleinen Defekt im Knorpel und konnten sie dort festhalten – sogar entgegen der Schwerkraft. Ohne das Magnetsystem schwammen die Roboter hingegen ziellos im Gelenk umher. Im Prinzip funktionierte es also wie geplant.

Dann folgte das Herzstück der Experimente. Die Forscher versahen den Gelenkspalt von lebenden Kaninchen mit jeweils hundert Mikrorobotern, beladen mit menschlichen Stammzellen. Aufgrund des engen Gelenkspalts bei Kaninchen spritzten sie die Kügelchen aber nicht, sondern führten eine offene Operation durch.

Danach steuerten sie die magnetischen Kügelchen mit Hilfe von sechs Spulen, die um das Knie herum ein elektromagnetisches Feld aufbauten, gewissermaßen per Fernbedienung genau an die Stelle, wo der Knorpel verletzt war. Als sie das Ziel erreicht hatten, befestigten die Forscher einen kleinen Magneten am Knie der Nager. Er sollte die Roboter eine Woche am Ort der Verletzung zu halten, damit die Stammzellen ihrer Arbeit nachgehen konnten.

Und das ergab tatsächlich Sinn: Ohne den Einsatz der Magneten schwammen die Roboter im Experiment langsam davon – und mit ihnen die Stammzellen. Nach einer Weile fanden die Forscher sie nicht mehr an der Defektstelle, sondern im umgebenden Gewebe. Hielt der Magnet sie jedoch vor Ort, taten sie genau das, wozu sie entwickelt wurden: Sie lösten sich langsam auf und gaben die Stammzellen frei. Diese konnten dann mit der Reparatur des Gelenkknorpels beginnen.

Nach zwei bis drei Wochen zersetzten sich die Mikroroboter

Nach zwei bis drei Wochen beobachteten die Wissenschaftler bei jenen Kaninchen, die mit der Prozedur behandelt wurden, dass der Knorpel teilweise nachgewachsen war. Bei den unbehandelten Tieren in der Kontrollgruppe hatte sich nichts verändert. "Das bedeutet, dass das Mikroroboter-System die Knorpelregeneration durch die Zufuhr von menschlichen Stammzellen verbessert hat, schlussfolgern Go und seine Kollegen.

Aber was wurde aus den Mikrorobotern im Gelenk? Nach zwei bis drei Wochen hatte sich das magnetische Gerüst vom kugelförmigen Grundkörper abgelöst und zerfiel zusehends. Aus früheren Experimenten war bekannt, dass PLGA, aus dem der Körper der Mikroroboter besteht, beim Zersetzen den Knorpel angreifen kann.

Die Wissenschaftler fanden dafür allerdings keine Hinweise. Ebenso konnten sie keine Entzündungsreaktion nachweisen. Das Immunsystem der Kaninchen reagierte also nicht auf den sich zersetzenden "Müll" im Gelenkspalt. Das Ferumoxytol löst sich nicht auf, es wird zur Leber transportiert und dann abgebaut. Die bei den Tests verwendete geringe Konzentration der Substanz hatte den Forschern zufolge keine erkennbar negativen Effekte.

© Go et al., Sci. Robot. 5, eaay6626 (2020)

Wenn es den Forschern gelänge, die Mikroroboter für längere Zeit in weiteren Tiermodellen zu testen, könnten sie perspektivisch auch beim Menschen erprobt werden, schreiben sie. Neben der Sicherheit des ganzen Systems wäre dafür vor allem entscheidend, genügend Zellen an eine Verletzungsstelle bringen zu können.

In diesem Punkt zeigen sich die Wissenschaftler zuversichtlich, da sich in ihren Experimenten die Stammzellen in den Poren der Roboter schnell vermehrten und sich dann an den kaputten Knorpel anhefteten. In der Studie konnten die hundert Mikroroboter innerhalb von vier Stunden etwa 80.000 Stammzellen liefern.

Das sei zwar viel weniger als bei den meisten Arbeiten, die andere Methoden der "Stammzelllieferung" verwenden. Ohne die Magnete gehe bei diesen allerdings regelmäßig ein Großteil "verloren" – eben weil die Zellen geradezu am Defekt vorbeischwimmen, den sie eigentlich reparieren sollen. Als weiteren Vorteil führen sie an, dass – sollte es die Methode eines Tages bis in die klinische Anwendung schaffen – Patienten sich nach so einem minimalinvasiven Eingriff schnell erholen könnten.

Bisher gibt es noch kein Gerät zum Spritzen der Kugeln

Bis dahin müssten allerdings noch einige Hürden genommen werden. So gibt es beispielsweise noch gar kein Gerät, mit dem sich die Mikroroboter stabil und sicher in größerer Menge in den Körper von Menschen spritzen lassen. In der Studie benutzten die Forscher eine normale Kanüle, was eine unregelmäßige Zufuhr der Roboterkugeln zur Folge hatte. Auch ist noch unklar, wie genau der Magnet beim Menschen optimalerweise gestaltet werden müsste, da dessen Gelenke deutlich größer sind als die eines Kaninchens.

Deshalb, und um die Sicherheit der neuen Methode besser zu bewerten, müssten zunächst weitere Experimente mit größeren Tieren folgen, deren Gelenke denen des Menschen ähnlicher sind. Solche Tests seien in Planung, schreiben Gwangjun Go und Kollegen.

Dankbare Abnehmer für eine Innovation in der Knorpelregeneration gäbe es jedenfalls genug: Jährlich implantieren Ärzte in Deutschland allein etwa 190.000 Knieprothesen – den Großteil davon, weil der Gelenkknorpel nicht mehr mitmacht.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false