© Laif

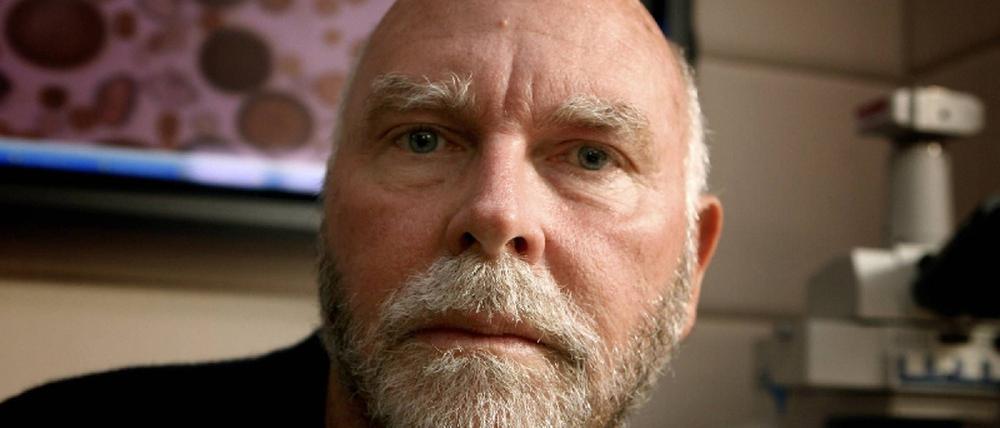

Craig Venter: „Ich habe keine Angst vor meinen Genen“

Craig Venter hat als erster sein Erbgut entziffert und veröffentlicht. Andere sollten ihm folgen, meint er. Im Interview spricht er über den gläsernen Menschen und über das Wissen um die eigene gesundheitliche Zukunft.

Herr Venter, Sie haben vor ein paar Monaten als einer der ersten Menschen Ihr ganzes eigenes Genom kennengelernt.

Wieso „einer der ersten“? Ich war der erste.

Ihr alter Rivale James Watson, der die Struktur der Erbsubstanz DNS entdeckte, war schneller.

Von wegen, er kam nur mit seiner Pressemitteilung ein paar Tage früher heraus.

Was haben Sie denn aus der Kenntnis Ihrer Erbsubstanz über sich selbst erfahren?

Zum Beispiel, warum ich Kaffee und Cola so gut vertrage. Ich habe gleich zwei Kopien eines Gens, das für einen sehr schnellen Koffeinstoffwechsel sorgt. Watson dagegen gehört zu den Menschen mit einem langsameren Stoffwechsel. Diese laufen nach ein paar Tassen Kaffee viel leichter Gefahr, einen Herzanfall zu bekommen. So klärt sich die alte Debatte, ob Koffein schädlich ist oder nicht – es hängt ganz von Ihren Genen ab.

Das Sequenzieren Ihres Genoms hat mehr als zehn Millionen Dollar gekostet. Ihr Institut hat das Geld wohl kaum ausgegeben, um Kaffeetrinker zu beruhigen.

Wir wollten endlich das vollständige Genom eines Individuums kennenlernen. Die bisher bekannten Sequenzen waren ja aus der Erbinformation verschiedener Menschen zusammengesetzt. Und diese stammte überdies aus bestimmten Körperzellen, die jeweils nur ein Chromosom haben – also auch nur die halbe Information. Das Genom, das wir nun veröffentlicht haben, ist das meiner normalen Zellen. Diese enthalten jedes Chromosom doppelt, je eines von meinem Vater und von meiner Mutter. Und diese beiden weichen mehr voneinander ab, als wir dachten. Offenbar haben wir die genetischen Unterschiede zwischen den Menschen weit unterschätzt.

Dass es ein menschliches Genom gäbe, wie so oft behauptet, ist offenbar eine Fiktion. Passender wäre es, von mehr als sechs Milliarden Genomen zu sprechen – so viele Menschen gibt es.

Als Individualist, der ich bin, gefällt mir diese Erkenntnis: Zwei Personen können sich um bis zu drei Prozent ihrer Erbinformation unterscheiden. Bisher ging man von weniger als einem Tausendstel aus.

Ihr Erbgut erlaubt einen Blick in die Zukunft. Es enthält Gene, die ein langes Leben bis weit über 90 Jahre versprechen – allerdings auch solche, die auf ein erhöhtes Risiko hindeuten, Alzheimer zu bekommen. Wie gehen Sie mit der Aussicht auf ein solches Schicksal um?

Sie beunruhigt mich wenig. Meine Tante väterlicherseits, die gerade 80 wurde, hat denselben Genfaktor und kein Alzheimer, ebenso wenig kommt diese Krankheit aufseiten meiner Mutter vor. Vielleicht gibt es andere Gene, die diese Risikogene unterdrücken. Jedenfalls verstehen wir das Genom noch längst nicht gut genug, um einfach aus der Sequenz auf Krankheitsgefahren schließen zu können. Hinzu kommen die Umwelteinflüsse. Wenn Sie geistig rege sind, ist Ihr Alzheimerrisiko weitaus geringer. Dasselbe sollten die Medikamente bewirken, die ich in Kenntnis meiner Gendaten vorsorglich schlucke.

James Watson weigerte sich, derart heikle Informationen aus seinem Erbgut zu veröffentlichen. Er wollte nicht, dass bekannt wird, ob er eine Neigung zu Alzheimer hat. Ihnen macht es nichts aus, vor der Welt genetisch nackt dazustehen?

Nein – eben weil die Gene nicht unser ganzes Leben bestimmen. Abgesehen davon ziehe ich vor Watson den Hut dafür, dass er seine ganze übrige Genomsequenz ins Internet stellte. Damit ist er ein gutes Vorbild. Viel mehr Menschen sollten ihre Erbinformation offenlegen – und zeigen, dass wir vor unseren Genen keine Angst zu haben brauchen.

Sie sind privilegiert, Sie müssen nicht fürchten, dass Arbeitgeber, Versicherungen oder wer auch immer das Wissen über Ihre Gene missbrauchen.

Richtig. Aber wir müssen lernen, mit diesem Wissen umzugehen. In zehn Jahren wird es ganz normal sein, dass Menschen ihre eigene Genomsequenz kennen.

Sie jedenfalls kennen keine Scheu, sich zu offenbaren. Nur ein paar Wochen nach Ihrem Genom veröffentlichten Sie Ihre ziemlich freimütige Autobiografie „A Life Decoded“ – „Ein entschlüsseltes Leben“. Der Untertitel in der englischen Ausgabe Ihres Buches lautet: „My Genome, my Life“. Tatsächlich versuchen Sie, Ihre Erlebnisse mit Ihren Erbanlagen in Beziehung zu setzen. Aber man fragt sich: Wie viel hat das eine wirklich mit dem anderen zu tun?

Die Vorstellung, dass man menschliches Verhalten auf einzelne Gene zurückführen kann, ist zu naiv. Wohl aber dürften bestimmte Eigenschaften der Persönlichkeit genetisch festgelegt sein.

Beeindruckende Untersuchungen haben in den letzten Jahren gezeigt, in welchem Maße die Lebensumstände festlegen, wie Gene wirken. Wer etwa früh im Leben starkem Stress ausgesetzt ist, auf dessen DNS können sich Moleküle niederlassen, die bestimmte Gene auf Dauer blockieren. Solche Menschen neigen dann zur Ängstlichkeit und zu Depressionen ...

...während andere mit denselben Anlagen, aber ohne eine solche Geschichte später selbst sehr belastende Erlebnisse wegstecken können.

Was genau macht nun den einen widerstandsfähig, den anderen labil? Können wir das überhaupt herausfinden, wo doch die Einflüsse von Genen und Umwelt so eng miteinander verwoben sind?

Jedenfalls nicht anhand eines einzigen Genoms. Um solche Fragen zu beantworten, müssen Sie das Erbgut von vielleicht zehntausend Menschen sequenzieren. Wenn Sie dann auch noch deren Persönlichkeit kennen und zu den Erbinformationen in Beziehung setzen, können Sie erfahren, welche Eigenschaften eines Menschen sich durch welche Muster in den Gensequenzen vorhersagen lassen.

Mich erinnert das an eine Art Psychoanalyse – aus Gendaten.

Nur wird sie viel vernünftiger sein als die Freud’schen Sitzungen auf der Couch.

Aber zehntausend Genome zu sequenzieren, kann niemand bezahlen. Ihr Plan ist Science-Fiction.

Keineswegs – wir haben schon angefangen, ihn zu verwirklichen. Wir beginnen mit zehn Genomen binnen eines Jahres.

Und noch schwieriger ist es vermutlich, alle wichtigen Eigenschaften einer Person zu erfassen.

Ja. Denn Sie müssen alles dokumentieren: Intelligenz, Charakterzüge, Lebens- und Krankheitsgeschichte, aber auch die Eigenheiten des Stoffwechsels.

Sie wollen den vollständig gläsernen Menschen.

Ein digitales Abbild des Menschen. Wir haben das Genom im Computer erfasst, jetzt versuchen wir eben dasselbe für den ganzen Organismus.

Die Vorstellung ist unheimlich, dass Menschen eines Tages all ihrer Geheimnisse beraubt wären.

Aber Geheimnisse bleiben uns. Selbst wenn wir alle wichtigen Persönlichkeitszüge kennen, wird es vermutlich nie gelingen, den ganzen Reichtum menschlichen Verhaltens zu modellieren.

Was hat die Entschlüsselung des Erbguts eigentlich gebracht? 1998 kündigten Sie an, Sie würden schneller sein als das staatliche Genom-Projekt und so viele Tausend Leben retten. Doch bis heute gibt es keine einzige Therapie, die auf der Kenntnis des kompletten menschlichen Genoms beruht.

Nein, aber die Arbeitsweise der Forscher hat sich völlig verändert. Ich selbst habe am Anfang meiner Karriere 19 Jahre damit verbracht, die Eigenschaften eines bestimmten Rezeptorproteins zu entschlüsseln. Heute würden Sie einen guten Teil dieser Informationen bekommen, indem Sie in einer Gendatenbank nachsehen. Das dauert 30 Sekunden. Ich nenne das eine stille Revolution.

Und doch: Sind wir so viel klüger geworden, wie Sie erwarteten, als Sie das Rennen um das Genom begannen?

Ehrlich gesagt – nein. Fortschritte gab es, aber sie kamen langsamer, als ich es vorhergesagt hatte. Es liegt daran, dass sich die staatlichen Genforschungszentren erst einmal bequem zurückgelehnt haben, sobald die Sequenz bekannt war.

Jetzt sind Sie ungerecht. Ihre Kollegen haben große Programme aufgelegt. Sogar ein 1000-Genom-Projekt gibt es.

Vor allem haben sie Presseerklärungen verfasst.

Hat der langsame Fortschritt nicht damit zu tun, dass die Sache vertrackter ist als erwartet? Von 95 Prozent der Erbsubstanz weiß noch keiner genau, wozu sie gut ist.

Ja, wir waren sehr naiv und zu optimistisch.

Vielleicht ist das Genom gar nicht das „Buch des Lebens“, in dem man einfach nur lesen muss.

Diese Vorstellung ist sicher ganz falsch. Wenn überhaupt, dann ist die DNS so etwas wie die Software des Lebens.

Nachdem Sie die von Ihnen mitbegründete Firma Celera verlassen mussten, zogen Sie sich auf Ihre Jacht zurück, ließen tausende Proben aus den Weltmeeren entnehmen und sequenzierten die darin enthaltenen Mikroorganismen. Wieso haben Sie sich vom Menschen abgewandt?

Habe ich nicht: Ungefähr ein Drittel meiner Zeit widme ich wieder dem menschlichen Genom. Aber daneben gibt es andere drängende Fragen. Wir konnten in 200 Litern Seewasser mehr als eine Million Gene sequenzieren. Und dabei haben wir über 10 000 neue Arten entdeckt. Wir haben das bekannte Reich des Lebens dramatisch ausgedehnt.

Was nützt das?

Wir wollen verstehen, wie das Leben grundsätzlich funktioniert. Wir können herausfinden, warum ein Bakterium nur 500 Gene hat, ein anderes aber 1800. Mit wie wenigen Genen ist Leben überhaupt möglich? Das wollten wir wissen, vor allem um auf möglichst einfache Weise künstliche Genome und damit Organismen nach Maß herzustellen.

Kritiker sagen, Sie wollten Gott spielen.

Das ist eine dumme Kritik. So heißt es immer, wenn Menschen ihre Möglichkeiten erweitern.

Sie selbst haben große Vorbilder für dieses Unternehmen genannt: „Das Ziel ist – und da, glaube ich, muss man an den Film ,Superman’ denken –, die Welt zu retten.“

Nun, wir wollen Mikroben herstellen, die das Kohlendioxid aus der Atmosphäre wieder in Brennstoff verwandeln.

Jede Pflanze tut das.

Ja, aber unsere künstlichen Organismen werden tausendmal wirksamer sein.

Gekürzte Fassung eines im „Zeit-Magazin“ veröffentlichten Interviews. Das Gespräch führte der Biophysiker und Buchautor Stefan Klein (zuletzt erschienen: „Da Vincis Vermächtnis oder Wie Leonardo die Welt neu erfand“, S. Fischer Verlag).

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false