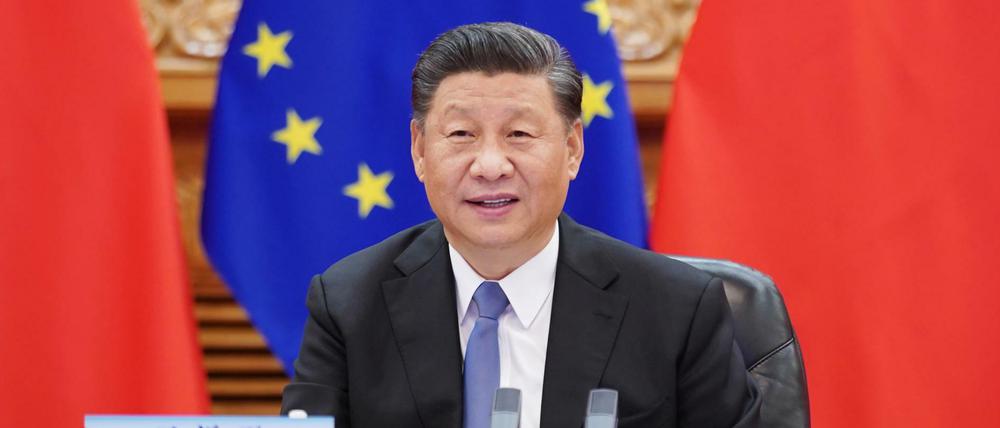

© picture alliance/dpa/XinHua

Marktzugang und Wettbewerbsbedingungen: EU und China einigen sich auf Investitionsabkommen

Nach sieben Jahren Verhandlungen haben sich die EU und China auf ein Investitionsabkommen verständigt. Was das für deutsche Firmen bedeutet - und woran es Kritik gibt.

Für europäische Firmen war China lange eine geschlossene Gesellschaft. Eine Fabrik vor Ort ohne einen lokalen Partner aufzumachen? Undenkbar. Wollte ein deutscher Autobauer in China Wagen für den chinesischen Markt produzieren, ging das nur, wenn er ein Joint Venture mit Chinesen eingegangen ist. Andere Bereiche wie der Finanzsektor waren für Europäer komplett tabu. Seit sieben Jahren haben die EU und China deshalb über ein gemeinsames Investitionsabkommen verhandelt. Am Mittwoch sind sie sich einig geworden.

„Heute haben wir die Gespräche mit China im Grundsatz abgeschlossen“, schrieb EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) am frühen Nachmittag auf Twitter. Zuvor hatten die EU-Spitze und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über Video mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping gesprochen. Die Bundesregierung wertete die Grundsatzeinigung als großen Erfolg zum Ende der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. „Insgesamt kann man sagen, dass hier die europäischen Werte in einem Investitionsabkommen, so weit es überhaupt möglich ist in diesem Investitionsabkommen, verankert worden sind“, hieß es am Mittwoch in Berlin von Regierungsseite.

Das Abkommen sieht einen besseren Marktzugang für europäische Unternehmen in China vor und soll für gerechtere Wettbewerbsbedingungen sorgen. Die Volksrepublik verpflichtet sich im Gegenzug zu Umwelt- und Sozialstandards.

Unternehmen hoffen auf einen besseren Marktzugang

Deutsche Firmen haben auf diese Einigung lange gewartet. Das Abkommen werde „für eine größere Rechtssicherheit und bessere Wettbewerbsbedingungen für europäische Unternehmen sorgen, die in China investieren“, sagt Anton Börner, Präsident des Groß- und Außenhandelsverbands. „Es ist höchste Zeit, dass die Asymmetrie beim Marktzugang für Investitionen zwischen der EU und China beseitigt wird.“ Bislang sind ausländische Firmen in der Volksrepublik häufig im Nachteil, weil Aufträge vorrangig an Staatsbetriebe gehen. Auch mussten sich die Unternehmen den Zugang zum chinesischen Markt bislang oft dadurch erkaufen, dass sie ihre Technologie mit einem Partner vor Ort teilen.

Ob all diese Probleme mit dem Abkommen abgestellt sind? In der deutschen Wirtschaft gibt es daran leise Zweifel. „Entscheidend wird natürlich sein, wie das Abkommen in China gelebt, also in Geschäftspraxis umgesetzt wird“, sagt Börner. „Ebenso wird die verdeckte Subventionierung von Geschäften durch Staatsunternehmen weiter eine Herausforderung bleiben.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Auch Joachim Lang, Hauptgeschäftsführer beim Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), warnt vor zu hohen Erwartungen: „Wir sollten uns keine Illusionen machen: Selbst mit dem Abkommen erhalten Investoren noch keinen wirklich freien Marktzugang in China.“ Das Abkommen sei lediglich ein weiterer Schritt. Der Bundesregierung ist das durchaus bewusst. Sie schreibt selbst: „Es löst nicht alle kritischen Fragen, aber es ist ein großer Fortschritt.“ Es sei ein Dialog- und Umsetzungsprozess definiert worden, „der uns kontinuierlich erlaubt, mit den Chinesen in Kontakt zu bleiben“.

Denn auch wenn europäische Firmen etwa aus dem Automobilsektor, dem Finanzbereich oder dem Gesundheitswesen es künftig leichter haben werden, von einer kompletten Öffnung des Marktes ist China auch mit diesem Abkommen noch weit entfernt. Zudem ist es ein reiner Investitionspakt - kein Freihandelsabkommen, bei dem Zölle und andere Handelsschranken wegfallen. Die Politik sieht das aber pragmatisch. „Bei einem schwierigen Verhandlungspartner wie China durfte man keine Wunder erwarten“, sagt Daniel Caspary, der Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe im Europaparlament.

Ein Erfolg ist der Abschluss des Abkommens vor allem für Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Sie soll die Verhandlungen mit China zuletzt zur Chefsache erklärt haben. Denn die Gespräche zogen sich zuletzt länger hin als erwartet. Ursprünglich hätte es bereits im September in Leipzig einen großen EU-China-Gipfel geben sollen, dessen Höhepunkt die Unterschrift unter dem Investitionsabkommen hätte werden sollen. Doch wegen Corona fiel das Treffen vor Ort aus. Und die stattdessen anberaumten Videokonferenzen brachten zunächst keinen Durchbruch.

Kritik gab es vor allem an Chinas Sozialstandards

Gehakt hat es lange vor allem bei einem Thema: der Zwangsarbeit. China wird immer wieder vorgeworfen, vor allem Anhänger der muslimischen Minderheit der Uiguren zu verschleppen und auszunutzen. Erst vor Weihnachten hat das Center für Global Policy, eine amerikanische Nichtregierungsorganisation, eine Studie dazu vorgelegt. Demnach sollen mindestens 570.000 Menschen von der Regierung zur Baumwollernte gezwungen worden sein. Mindestens eine Million Uiguren und andere Muslime sollen zudem in Haftlagern eingesperrt sein. Chinas Regierung hingegen spricht von "Bildungszentren" und bestreitet, dass es im Land zu Zwangsarbeit kommt.

© Johanna Geron/Reuters Pool/dpa

Kritiker haben deshalb im Zuge der Verhandlungen über das Investitionsprogramm gefordert, China müsse sich offiziell zu einem Verbot von Zwangsarbeit bekennen. Darauf aber wollte sich Peking offenbar nicht einlassen. Stattdessen will China nun "fortgesetzte und nachhaltige Anstrengungen" unternehmen, um die Kernkonventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zu ratifizieren.

Doch reicht eine solche Absichtserklärung, wenn ihr am Ende keine Taten folgen? Mit dieser Frage muss sich das Europaparlament befassen. Denn ohne das Okay der Abgeordneten kann das Investitionsabkommen nicht in Kraft treten. Dass es Diskussionen geben wird, ist schon jetzt absehbar. So dringt zum Beispiel der führende EU-Abgeordnete Bernd Lange (SPD) auf Verbesserungen beim Thema Zwangsarbeit. Für die SPD sei "besonders wichtig", dass faire Wettbewerbsbedingungen "auch beim Thema Arbeitnehmerrechte gelten". "Wir werden den Text im Handelsausschuss ausführlich prüfen und - wenn nötig - Nachbesserungen einfordern", betonte Lange. Seinen Angaben zufolge könnte es noch bis Anfang 2022 dauern, bis der Ministerrat und das Europäische Parlament offiziell im Rahmen des Ratifizierungsprozesses zum Zuge kommen.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false