© Wallstein-Verlag

Warum Schriftsteller über ihre Familie schreiben: Die Ahnungsforscher

Sie schreiben über ihre Väter, Mütter, Großeltern: Familiengeschichte ist zu einem literarischen Genre geworden. Auch wenn die Vergangenheit oft schmerzt.

Mehrmals in der Woche bekommt Susanne Fritz Anrufe aus Polen. Potulice ist dran. Der Ort, an dem ihre Mutter, da war sie 14 Jahre alt, nach Kriegsende drei Jahre in einem Arbeitslager gefangen gehalten und gequält wurde. Die Mutter ist vor einigen Jahren gestorben, aber die Überlebenden dieses Lagers haben einander nicht aus den Augen verloren. Sie sprechen noch immer zu ihr, der Tochter. Und wenn die Schriftstellerin, die inzwischen selbst 54 Jahre alt ist, in ihrer Freiburger Wohnung im Jahr 2018 den Hörer ans Ohr hebt, wird im Strom der Neuigkeiten, die hin und her fließen, die Vergangenheit ihrer Mutter zu ihrer eigenen Gegenwart. So war es ihre ganze Kindheit lang.

„Von frühester Kindheit an hatte ich eine klare, auch körperliche Vorstellung davon, was es hieß, eine Glatze geschoren zu bekommen“, sagt Fritz und fährt sich mit der Hand in den Nacken. Es ist eine seit Jahrzehnten pulsierende Verbindung vom Trauma der 14-jährigen Mutter zur Tochter, genährt von den Erzählungen und Andeutungen der Mutter, die Fritz’ Kindheit einfärbten, die sie wenige Kilometer von hier Richtung Schwarzwald verbrachte.

Unter dem Titel „Wie kommt der Krieg ins Kind“ ist diese Familiengeschichte aus der Kleinstadt Schwersenz bei Posen, wo die Bäckerfamilie Mattulke im polnischen Grenzland lebte und Brötchen für alle Nationalitäten buk, ganz ohne Fragezeichen Literatur geworden. Und auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis gelandet.

Die Geschichte ist einzigartig, redlich, vorsichtig und ungeheuer privat. Paradoxerweise bilden die Autoren, die gerade in ungeheurer Zahl mit ihrer Familienrecherche ihr Persönlichstes liefern, eine Gruppe. Die Familiengeschichte ist längst ein Genre geworden, ein Werkzeug, sich die Welt zu erschließen. Und plötzlich kann man den Flieder des ersten Frühlings im Frieden 1945 wieder riechen. Weil es ihnen ernst ist, widmen sie diesen Nachforschungen Jahre ihres Lebens, sie unternehmen Reisen, lernen Sprachen und beantragen Stipendien. Beim Literarischen Colloquium Berlin arbeiten derzeit 14 Stipendiaten an Familiengeschichten, hauptsächlich Romanen.

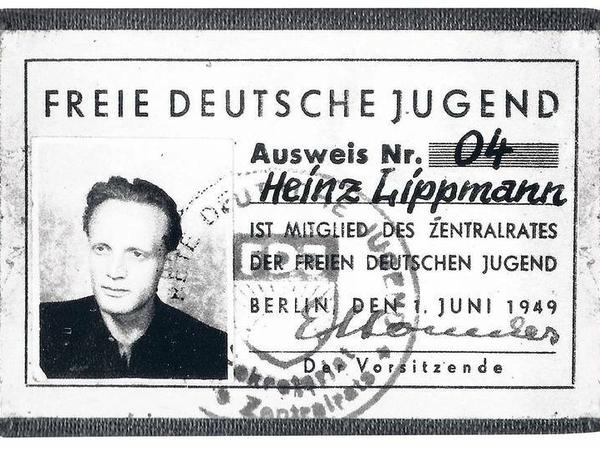

Natascha Wodin gewann mit dem Buch „Sie kam aus Mariupol“ über ihre Mutter im letzten Jahr den Preis der Leipziger Buchmesse. Katja Petrowskaja verarbeitete mit „Vielleicht Esther“ ihre Großmutter zu Literatur. Der Journalist Christophe Boltanski zeichnet in „Das Versteck“ das Haus seiner Großeltern in Paris nach, wo sich der Großvater 18 Monate lang in einem Zwischenraum vor den Nazis versteckte. Der Journalist Kolja Mensing begab sich für „Die Legenden der Väter“ zehn Jahre lang auf die Suche nach seinem Großvater, den er nur aus Erzählungen kannte. Maxim Biller schaffte es mit den Geschichten „Sechs Koffer“, die sein Großvater inspiriert hat, ebenfalls auf die Longlist des Buchpreises. Und die Filmemacherin Karoline Kleinert recherchierte für „Sie nannten ihn Verräter“ das Leben ihres unbekannten Großvaters Heinz Lippmann, der bei der FDJ Honeckers Stellvertreter war und am Ende zwischen Ost und West als Person verloren ging.

Jeder familiäre Faden ist eine Lunte

Jeder einzelne familiäre Faden ist eine Lunte, die direkt in das politisch hochexplosive Material des 20. Jahrhunderts führt: in zwei Weltkriege, in Diktatur, Ideologien, einen Überwachungsstaat, mitten hinein in die Fallstricke der DDR oder in die familiäre Legendenbildung.

Mit Susanne Fritz ordert man an einem heißen Sommertag auf der Terrasse des Freiburger Theatercafés Lavendel-Limonade. Als man die „leicht seifig“ findet, ist sie vom Assoziationsraum des Wortes „seifig“ so gefangen, dass sie nichts anderes mehr schmecken kann. Eindeutig: Schriftstellerin. Assoziationsräume sind ihre Arbeitsräume. Assoziationsräume sind ja deshalb auch reale Räume, weil sie Auswirkungen auf die Gegenwart haben. Die starken Assoziationen ihrer Kindheit hingen an Vorstellungen wie der Glatze ihrer Mutter und dem Umdrehen im Schlafsaal auf Kommando. Man sagt ja, Traumata vererben sich. Aber wie das genau geschieht, wie sich jenseits der Epigenetik Bilder formen durch das Reden in den Familien und auch die Auslassungen, das erahnt man mit diesem Buch.

Aber Familienrecherche ist ein merkwürdiges Phänomen: Man muss an ein Archiv Fragen stellen, die man den lebenden Personen nie gestellt hat. Mit welchem Recht macht jemand einen Deckel auf die Geschichte eines anderen, und sei es nur einen Buchdeckel? Darf man durch die Recherche einen Prozess anstoßen, an dessen Ende man plötzlich als Autor des Lebens seiner Eltern oder Großeltern dasteht?

Ja, ihre verstorbene Mutter würde sich ans Licht gezerrt fühlen, sagt Fritz, aber weiterschreiben musste sie trotzdem. Sie konnte nicht anders. Nicht weiter von ihrer Mutter zu erzählen, „hätte geheißen, dass ich selbst verstumme“, so eng verbunden sind beide. In Wahrheit handelt das Buch davon, wie sie selbst durch deren Erfahrungen wurde, was sie ist.

Auf dem schmalen Grat zwischen Anmaßung und Würdigung muss sie besonders sorgfältig sein. Sie hat Skrupel, vielleicht ein falsches Bild ihrer Vorfahren zu zeichnen. Die Ungeheuerlichkeit, dass sie plötzlich als Autorin des Lebens der Vorfahren dasteht, muss irgendwie aufgewogen werden mit Lebenszeit, Redlichkeit und Archivtreue. So setzt sie der Zumutung des Ansatzes die Sorgfalt ihrer Recherche entgegen.

„Doch was ist ein authentischer Ort, eine authentische Geschichte?“, schreibt Fritz. „Der Heimatort meiner Mutter war für mich immer schon ein erzählter, fiktiver Ort, wie seine Bewohner schon immer erzählte, fiktive Bewohner waren, von denen manche plötzlich auf Besuch in unserem Garten standen.“

Wenn nun mal wieder jemand sagt, sie habe mit ihrem Buch ein Schweigetabu gebrochen, wird Fritz fuchsig. So einfach ist es nicht. Es war ja kein Schweigen um sie in ihrer Kindheit, sondern ganz im Gegenteil ein ständiges Geräusch. Ein Vergangenheitsraunen. Wenn die Mutter wieder sagte: „Heute vor soundso viel Jahren“, nur ein Datum, dem ein Schweigen folgte, da habe es sich immer angefühlt, als würden die Eltern mit Wucht die Gegenwart ihrer Kinder für belanglos erklären. „Alles, was wir an dem Tag in der Schule erlebt hatten, war dann auf einen Schlag nicht mehr wichtig.“ Schwerer wog ja das Unaussprechliche, das hinter diesem Datum lag. Die Eltern sind auch mit den Kindern nach Polen gereist, ihre Kindheit war durchdrungen von Vergangenheit, die ihre Gegenwart entwertete. So empfand es das Kind.

„Katastrophen blenden, lenken ab“, schreibt Fritz. Und: „Der kapitale Riss eines historischen Ereignisses unterschlägt die unzähligen Haarrisse in den Biographien, den Körpern, den Beziehungen und Verhältnissen einzelner Menschen.“ Autoren dröseln die großen Katastrophen und die persönlichen Verallgemeinerungen („Vertriebenen-Schicksal!“) in die kleinen Entscheidungen auf, bis wieder der einzelne Mensch sichtbar wird. Das ist ihre Leistung. Da hustet wieder jemand unter einer Militärdecke. Da macht sich einer in seinen Erzählungen größer, als er ist. Ein anderer verschwindet im Wald und kommt nie wieder. Einer verlässt sein Kind. Ein anderer macht rüber und es ergibt sich, dass er 300 000 D-Mark in der Tasche hat, die ihm nicht gehören. Die großen Brüche des 20. Jahrhunderts sind so stark, dass auch die Einzelnen plötzlich auf der Kippe stehen, jäh verschollen sein oder ein neues Leben anfangen können.

Heinz Lippmann hieß in der Familie "das Schwein" - sie hatte seine Augen

© rbb/BStU

Der Mann mit den 300 000 D-Mark, der im September 1953 an der Berliner Friedrichstraße eine S-Bahn in den Westen besteigt, ist Heinz Lippmann, der Großvater der Filmemacherin Karoline Kleinert, den diese nie kennengelernt hat. Übrigens hat auch ihr Vater seinen Vater nie kennengelernt, denn Lippmann hatte sich einfach abgesetzt, da war der Sohn zwei.

Als Karoline Kleinert gesagt bekam, dass sie die Augen ihres Großvaters habe, war das ein Schock. Es war ihre direkte, persönliche Verbindung zu „dem Schwein“, unter welchem Namen ihr Großvater in der Familie lange firmierte.

Mit dessen Augen blickt sie ja schon ihr ganzes Leben in die Welt, soeben in ihrer Berliner Küche. Aber bedeutet das etwas? Lippmann hatte ein schillerndes Leben, das weiß sie nun aus ihrer Recherche. Sie hat zuerst einen Film gedreht für den RBB und dann ihr Buch geschrieben. Aber eine grundsätzliche Ratlosigkeit ist geblieben. Lippmann war ein Lebemann, aber aufs Ganze gesehen ungeheuer erfolglos. Kleinert fand Zeitungsausschnitte, auf denen man ihn sieht, wie er mit Mädchen in Hamburg das Geld der FDJ verprasst. Immer wieder verließ er Frauen, ließ sich aber auch von Frauen ausnehmen. Lippmann hat für die Stasi spioniert und später für den Bundesverfassungsschutz.

Sie weiß, Heinz Lippmann wurde als Halbjude im KZ von Kommunisten gerettet, daher rührte später wohl seine stete politische Überzeugung. Er wurde in der Jugendorganisation Stellvertreter des damaligen FDJ-Vorsitzenden Erich Honecker. Als er sich von der Partei intrigant bedroht fühlte, flüchtete er mit 300 000 D-Mark in den Westen.

Aber diese Eckdaten machen einen Menschen nicht verständlich. Ist es überhaupt möglich, ein Leben anhand von Archivdetails zu rekonstruieren, ausgewählt nach den Kriterien der Archivierenden? Wie gelangt man von den dokumentierten Handlungen zu den zugrunde liegenden Motiven? Kleinerts größtes Problem: Es fehlte der subjektive, der emotionale Teil des Menschen. Ihn selbst hatte sie nie erlebt. Und es fehlte die andere Seite: Weil der eine Staat bekanntlich kollabierte, sind die Unterlagen der Stasi heute überhaupt zugänglich. Die Dokumente des Verfassungsschutzes blieben der Enkelin jedoch verschlossen. Klar, dass hier kein ausgewogenes Bild entstehen kann. Kleinert legt das alles offen, versucht sich in ihn hineinzuversetzen. Wie mag er sich gefühlt haben, als er seinen Sohn als Zweijährigen zum letzten Mal sah? Die Leerstellen füllt sie mit ihren eigenen Vorstellungen. Ein Notbehelf, na klar, Lücken muss man ertragen.

Susanne Fritz war mit ihrer Mutter natürlich viel enger verbunden. Sie hatte deshalb Angst, dass die Ergebnisse ihrer Recherche das eigene Bild von ihrer Mutter überlagern und am Ende ersetzen könnten. Auf den Schock, den sie empfand, als sie den Fingerabdruck ihrer damals neunjährigen Mutter in einem polnischen Archiv fand, war sie trotzdem nicht vorbereitet. Nach allem, was nur in ihrem Kopf Gestalt angenommen hatte, war hier nun eine reale Erhebung in Tinte. Ihre Mutter hatte ihren linken Zeigefinger als Neunjährige dahin gelegt, lange bevor diese wusste, dass sie einmal fünf Kinder haben würde, von denen das vierte, die eigensinnige Schriftstellerin, nun hier stand. Es kommt ihr irre vor. Susanne Fritz’ Reaktionen in diesem Moment sind körperlich, sie schwitzt, es schüttelte sie.

Er wollte vom Zuhörer zum Erzähler werden

Man kann sagen, dass Familiengeschichten per se existenzieller Stoff sind. Das macht die Qualität der Bücher aus.

Nach zehn Jahren Reisen auf der Suche nach seinem Großvater, Forschung, Geldverbrennen und Schreibversuchen, in denen er erfährt, dass von den beschönigenden Erzählungen seines Vaters und Großvaters nichts übrig bleiben wird, schreibt Kolja Mensing in „Die Legenden der Väter“ ein Krisenkapitel: Er hatte versucht, Polnisch zu lernen, eine Beziehung riskiert und eine Festanstellung in den Wind geschossen. „Geradezu zwanghaft hatte ich versucht, der flüchtigen Gestalt, die den Kindheitsfantasien meines Vaters entsprungen war, Konturen zu geben und mir Jozef als Protagonisten anzueignen.“ Es wollte ihm nicht gelingen. „Ich stand mit leeren Händen da.“

Die Jury, die am Literarischen Colloquium Berlin das Grenzgänger-Stipendium zuletzt so häufig an Familienforscher vergeben hat – auch Mensing war Stipendiat –, rätselte in ihrer diesjährigen Sitzung über das große Interesse. Vielleicht, weil die Welt so komplex geworden ist, vermuteten sie, dass man mit den eigenen Familienangehörigen einen Faden ergreift, an dem man ziehen kann, woran sich dann der verstrickte Pullover der Geschichte zu einem linearen Erzählfaden aufribbelt.

Aber meist beginnt es persönlicher. „Es war der Wunsch, vom Zuhörer zum Erzähler zu werden“, schreibt Kolja Mensing. Wie Susanne Fritz hatte er in seiner Kindheit immer viele Geschichten zu hören bekommen, nun ging es um Ermächtigung, mit einer literarischen Ablösung die Ohnmachtserfahrung der Kindheit aufzulösen.

Politisch wird es dann zwangsläufig auch: Susanne Fritz merkt bei einem Besuch in Auschwitz, dass ihre Recherche nicht mehr rein privat bleiben kann. Sie ist größer als sie selbst. Von den Arbeitslagern in Polen nach dem Krieg weiß kaum einer. Auch Kolja Mensing ist froh, dass er bei aller privaten Motivation auch ein vergessenes Kapitel der deutschen Geschichte beschreibt, die fast vergessene polnische Besetzung des Emslandes.

Die Familie ist die Linse, durch die sie scharfstellen auf die politischen Verhältnisse der Zeit. Aber wie scharf kann man diese Linse stellen? Susanne Fritz kommt es eher vor wie ein Kaleidoskop: Bei jeder Drehung, jeder leichten Verschiebung der Perspektive sehen die gleichen Fakten wieder anders aus. Als Susanne Fritz’ Buch am Dienstag auf der Longlist des Deutschen Buchpreises auftauchte, schien es plötzlich möglich, dass die Vergangenheit ihrer Mutter auch ihre Zukunft ist.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false