© Laszlo Mates / Shutterstock

Sprachen in Lateinamerika: Mehr als Worte

Linguistikprofessor Uli Reich forscht zu Vielfalt und Reichtum der Sprachen indigener Völker in der Region.

Jaguar, Ananas, Maracuja – das alles sind Wörter, die ursprünglich aus Südamerika ins Deutsche kamen. Sie stammen aus dem Guaraní, einer von mehreren Hundert indigenen Sprachen, die heute noch von Millionen Menschen in Lateinamerika gesprochen werden. Ihre Vielfalt und Bedrohung waren ein Schwerpunkt auf dem XXII. Deutschen Hispanistentag, zu dem Ende März mehr als 600 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie prominente spanischsprachige Autorinnen und Autoren an die Freie Universität Berlin gekommen waren.

„Durch politische Entscheidungen sind in Lateinamerika – beispielsweise in Brasilien und Kolumbien – derzeit viele indigene Kulturen bedroht und damit auch deren Sprachen“, sagt Uli Reich, Professor für Sprachwissenschaft am Institut für Romanische Philologie der Freien Universität. „Wir wollen sie sichtbar machen und darauf hinweisen, wie unterschiedlich und wertvoll Sprachenvielfalt für die Identität von Gemeinschaften ist.“

Viele indigene Sprachen sind bereits untergegangen

Als Spanier und Portugiesen im 16. und 17. Jahrhundert als Eroberer nach Südamerika kamen, gab es Schätzungen zufolge rund 2000 verschiedene indigene Sprachen. Seitdem sind viele nachweislich untergegangen: Heute sollen es noch etwa 700 sein, allein in Brasilien um die 170. Einen fortschreitenden Verlust dürfe die Weltgemeinschaft nicht zulassen, sagt Uli Reich: „Sprachen sind viel mehr als nur Worte. In ihnen stecken Identität, Kultur und die Weltsicht einer Gemeinschaft. Sie erschließen uns andere Welten.“ Dies sei auch den Vereinten Nationen bewusst, die 2019 zum Jahr der indigenen Sprachen erklärt haben.

Zwischen einigen indigenen Sprachen und dem Spanischen gibt es in Lateinamerika schon eine jahrhundertelange Koexistenz. Dazu gehört zum Beispiel das Quechua, das von etwa zehn Millionen Menschen im gesamten Andenraum gesprochen wird. Andererseits gibt es die Sprachen kleinerer Bevölkerungsgruppen, die an so entlegenen Orten leben, dass sie wenig oder gar keinen Kontakt zur Außenwelt haben – zum Beispiel im Amazonasgebiet.

Noch vor Kurzem sorgte die brasilianische Behörde für indigene Angelegenheiten FUNAI – die Abkürzung steht für Fundação Nacional do Índio – dafür, dass deren Territorien ausgewiesen und geschützt wurden. Durch die Politik des brasilianischen Staatspräsidenten Jair Bolsonaro, der seit Januar 2019 im Amt ist, hat sich die Lage verschlechtert: Bolsonaro hat dem Agrarministerium, das den Interessen der industriellen Landwirtschaft nahesteht, die Verantwortung über die Gebiete übertragen. In der Folge sollen Schutzzonen für Bergbau und Landwirtschaft freigegeben werden; derzeit ist vor allem die Region Raposa Serra do Sol im Visier.

Schutzräume fallen der Landwirtschaft zum Opfer

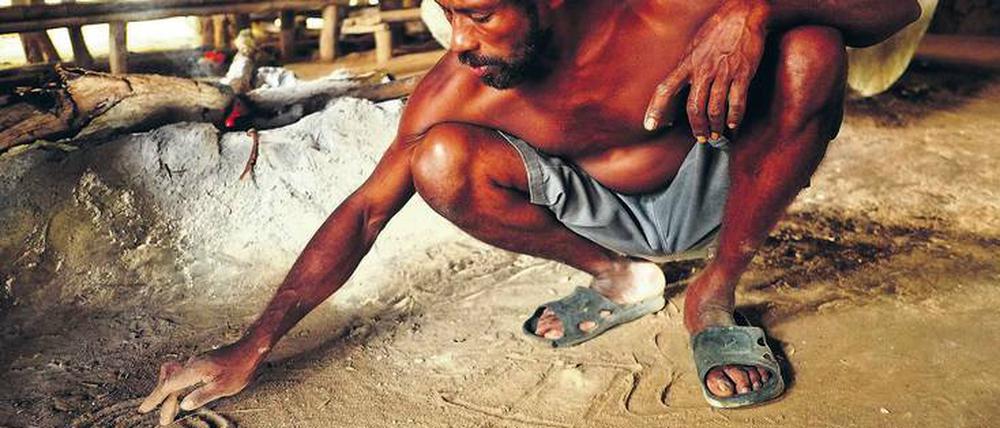

Brasilien ist Lateinamerikas größter Fleischexporteur. Für Viehzucht, aber auch für den Sojaanbau werden in großem Stil Regenwälder abgeholzt. „Wir befürchten stark, dass es schon bald so gut wie keine Schutzräume mehr für die indigenen Bevölkerungsgruppen geben wird“, sagt Uli Reich. Wenn sie aus ihren Heimatgebieten vertrieben werden, droht ihre Zerstreuung: Manche ziehen nomadisch umher, einige landen in den großen Städten, in denen sie in Armut leben. „Zuerst verlieren die Menschen ihren Lebensraum, dann ihre Kultur und Sprache.“ Auch in Kolumbien werden indigene Bevölkerungsgruppen von mehreren Seiten bedrängt. Neben Unternehmen mit wirtschaftlichem Interesse an Land, Holz und Rohstoffen dringen Drogenkartelle und das Militär in ihre Rückzugsräume ein.

Es gibt aber auch positive Entwicklungen. In Bolivien hat sich die Situation der indigenen Bevölkerung seit der Wahl von Evo Morales, der selbst zum Volk der Aymara gehört, grundlegend verbessert: In der Verfassung ist Bolivien nun als interkultureller Staat mit 37 offiziellen Sprachen festgeschrieben, der seinen indigenen Volksgruppen Schutz und das Recht auf Selbstbestimmung zusichert. Auch in Paraguay ist Guaraní als zweite offizielle Amtssprache dem Spanischen gleichgestellt.

Sprachwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler stoßen bei indigenen Sprachen immer wieder auf bislang unbekannte Phänomene. „Sprachen, die von kleineren Gruppen gesprochen werden, sind häufig sehr komplex“, sagt Uli Reich. In Mittelamerika und am Amazonas gebe es viele Tonsprachen, in denen – anders als im Deutschen – über die Tonhöhe miteinander kommuniziert werde: Je nachdem, ob ein Laut hoch oder tief ausgesprochen wird, verändere sich die Bedeutung eines Wortes.

© Uli Rech

Sprachen erweitern die Möglichkeiten, die Welt zu sehen

Viele indigene Sprachen seien darüber hinaus morphologisch äußerst komplex. So lasse sich vieles, für das im Deutschen ein langer Satz benötigt werde, mit einem einzigen Wort ausdrücken. Dafür würde eine Kette von grammatischen Endungen hintereinander an den Wortstamm gehängt.

Ein Beispiel: Glaubt eine Person, dass ein Gesprächspartner am Abend zuvor mit seiner Ehefrau im Kino gewesen sei, sagt dieser im Deutschen, um das zu korrigieren: Ich war mit meiner Oma im Kino. Man betont das Wort „Oma“, setzt also einen Satzakzent. Im Quechua würde man diese Bedeutung der Korrektur einer alternativen Annahme dagegen durch Endungen ausdrücken, die man an ein Wort anhängt. „Es gibt in anderen Sprachen immer wieder Dinge, die wir anders als in unserer eigenen oder gar nicht ausdrücken“, sagt Uli Reich. „Sich mit einer Sprache zu beschäftigen, heißt auch, die eigenen Möglichkeiten zu erweitern, die Welt zu sehen.“

© Uli Reich

Der Sprachwissenschaftler arbeitet mit Kommunikationsspielen

Für seine Erforschung des Quechua ist der Sprachwissenschaftler in die peruanischen Anden gereist. Gemeinsam mit Raúl Bendezú und Timo Buchholz hat er Methoden entwickelt, um die Struktur der Sprache in konkreten Kontexten zu untersuchen. Zum Beispiel Kommunikationsspiele: Damit es bei den Probanden zum Informationskonflikt kommt, haben die Wissenschaftler Kartenspiele konzipiert, in die Fehler eingebaut sind. Die Probanden müssen sich diese Karten gegenseitig erklären. Diese Kommunikationsspiele werden derzeit von lateinamerikanischen Sprachwissenschaftskolleginnen und -kollegen übernommen und eingesetzt, um vergleichbare Daten aus Ländern wie Paraguay, Brasilien, Mexiko oder Chile zu erheben. An der Freien Universität Berlin sollen die Ergebnisse gesammelt und in Kooperation mit den Forscherinnen und Forschern vor Ort ausgewertet werden mit dem Ziel, sie online Expertinnen und Experten in aller Welt zur Verfügung zu stellen.

„Die Linguistik hat sich traditionell auf europäische Sprachen gegründet“, sagt Uli Reich. Bei seiner Arbeit merke er jedoch immer wieder, dass die dadurch vorhandenen grammatischen Kategorien nicht ausreichten, um indigene Sprachen zu erklären. „Mein Ziel ist es, dass wir eine Theorie entwickeln, die nicht nur das Spanische oder das Englische erklärt, sondern die Sprachen der Welt.“

In Südamerika hat sich das Spanische an vielen Orten mit den indigenen Sprachen stark vermischt – zum Beispiel mit dem Guaraní. In Paraguay etwa kommunizieren junge Menschen in dieser Mixsprache in sozialen Medien wie Facebook oder WhatsApp. Aus zwei Sprachen entsteht so eine ganz neue Sprache – deren Wörter vielleicht auch irgendwann den Weg ins Deutsche finden.

Amely Schneider

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false