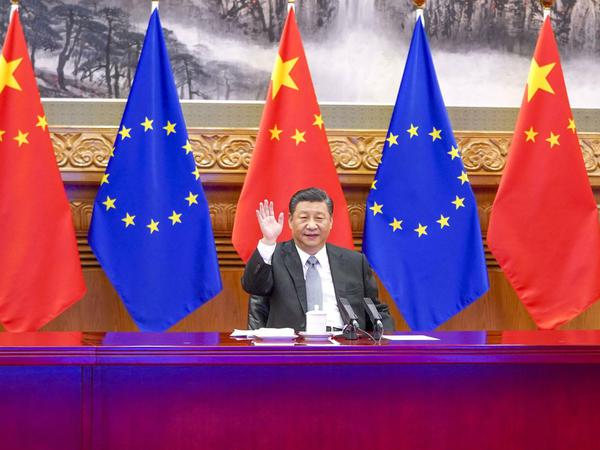

© imago images/Xinhua

EU-Investitionsabkommen mit China: Selbst die Schweiz hat besser verhandelt

Das Abkommen bringt vor allem für Peking Vorteile. Es wird Kommissionschefin von der Leyen noch um die Ohren fliegen. Ein Gastbeitrag.

Global Challenges ist eine Marke der DvH Medien. Das neue Institut möchte die Diskussion geopolitischer Themen durch Veröffentlichungen anerkannter Experten vorantreiben. Heute ein Beitrag von Prof. Dr. Renate Schubert. Professorin für Nationalökonomie an der ETH Zürich. Weitere Autoren und Autorinnen sind Prof. Dr. Ann-Kristin Achleitner, Sigmar Gabriel, Prof. Dr. Volker Perthes,, Prof. Jörg Rocholl PhD, Prof. Dr. Bert Rürup und Günther H. Oettinger, Präsident von United Europe e.V..

Was Anfang 2014 begann, fand Ende 2020 seinen Abschluss: China und die Europäische Union vereinbarten nach 34 meist zähen Verhandlungsrunden ein Investitionsabkommen.

Die politische Grundsatzvereinbarung über das Comprehensive Agreement on Investment (CAI) eröffnet chinesischen Investoren den freien Zugang zu weiteren Industrie- und insbesondere Energiebranchen des EU-Markts.

Im Gegenzug soll Unternehmen aus der EU ein leichterer Zugang zum chinesischen Markt ermöglich werden. Das Echo auf die Vereinbarung vom 30. Dezember 2020 fiel höchst unterschiedlich aus. Wirtschaftsminister Peter Altmaier sprach von einem „handelspolitischen Meilenstein“, viele Wirtschaftsverbände aber sahen überhaupt keine entscheidenden Fortschritte.

Was also ist von dem Abkommen zu halten? Welche Seite hat mehr davon, politisch wie wirtschaftlich? Und hätte es eine Alternative gegeben?

Das Abkommen könnte noch wie ein Bummerang auf die Kommissionspräsidenten zurückschlagen

Zunächst bleibt festzuhalten: Das CAI muss noch mit viel Inhalt gefüllt werden, das Abkommen dürfte daher frühestens 2022 in Kraft treten. Vor allem die notwendige Zustimmung des Europäischen Parlaments wird kein Selbstläufer. Zahlreiche Abgeordnete insbesondere der sozialdemokratischen und grünen Fraktion haben bereits massive Kritik an den „wachsweichen“ Formulierungen zum Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in China geübt.

[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Man darf schon jetzt gespannt sein, welche gesichtswahrende Wortakrobatik Peking wählen wird, um die Forderung des EU-Parlaments nach „wirksamen Garantien gegen Zwangsarbeit“ ins Leere laufen zu lassen. Nach chinesischer Lesart gibt es – trotz aller gegenteiligen Belege insbesondere aus der nordwestlichen Provinz Xinjiang – in der Volksrepublik ja keine Zwangsarbeit.

Ursula von der Leyens Lob, das CAI bedeute einen Durchbruch „für unsere auf Werte gegründete Handelsagenda“, könnte noch wie ein Bumerang auf die Kommissionspräsidentin zurückschlagen.

Der politische Sieger heißt Xi Jinping

Ebenso wirkt Angela Merkels Bestreben, unbedingt noch unter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft das Investitionsabkommen mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping zu vereinbaren, aus geopolitischer Sicht wenig überzeugend.

Nicht nur Spanien, Italien, Belgien und Polen kritisierten den vermeintlichen Prestigeerfolg der Bundeskanzlerin sofort mit scharfen Worten. Auch der gewählte US-Präsident Joe Biden dürfte kurz vor seinem Amtsantritt statt eines EU-Alleingangs mehr transatlantische Solidarität erwartet haben.

Biden wurde vor den Kopf gestoßen, obwohl er Europa die Rückkehr zum Multilateralismus und eine gemeinsam abgestimmte China-Politik in Aussicht gestellt hat – aus Sicht Xi Jinpings eine potenziell gefährliche Entwicklung. Nicht von der Leyen, Merkel oder EU-Ratspräsident Charles Michel sind deshalb die politischen Gewinner des Abkommens. Der politische Sieger heißt Xi Jinping.

© imago images/Xinhua

In welche Richtung aber neigt sich beim CAI die wirtschaftliche Waage? Ebenfalls zu Gunsten der Volksrepublik? Seit 2005 haben chinesische Unternehmen in der EU 410 Milliarden US-Dollar investiert, zuletzt verstärkt in Informations- und Kommunikationstechnologien. Wegen des eigenen Nachholbedarfs ist das Interesse der Volksrepublik an europäischer Technologie und europäischem Know-how stark ausgeprägt. Hilfe von außen erhöht Chinas innere Wettbewerbsfähigkeit.

Hinzu kommt: Die Volksrepublik kann künftig ihr EU-Engagement auch auf die Solar- und Windenergie ausweiten – für Unternehmen aus der EU gilt das mit Blick auf erneuerbare Energien in China weit weniger. Allgemein hofft die Wirtschaft der Europäischen Union künftig auf einen unkomplizierteren Marktzugang mit weniger administrativen Hürden in der Volksrepublik. Das wäre nicht wenig, zumal China nach den USA für die EU der zweitwichtigste Handelspartner ist.

Auch soll beispielsweise der Zwang, Joint-Ventures zu gründen, entfallen – was Peking für einige Branchen freilich schon 2018 angekündigt hatte. Nicht zuletzt ist vorgesehen, dass China seine eigenen, in der Regel staatlich kontrollierten Unternehmen nicht mehr gegenüber EU-Investoren bevorzugen darf.

Kein Investitionsschutz für europäische Unternehmen in China

Diesen Vorteilen aber stehen gravierende Nachteile gegenüber: So werden viele chinesische Unternehmen, die im EU-Markt tätig sind, von Peking massiv staatlich subventioniert – Aussagen dazu, wie man damit künftig umgehen will, findet man im CAI ebenso wenig wie zu Fragen des Patentschutzes.

Auch beim Thema Nachhaltigkeit hat die EU eine Chance verpasst. Effektive und sichtbare Schritte Chinas zu mehr Nachhaltigkeit bei Umwelt- und Sozialstandards können im Rahmen des Abkommens kaum eingefordert werden.

Am gravierendsten dürfte allerdings die Tatsache sein, dass europäische Firmen in China, anders als chinesische Konkurrenten in der EU, weiter keinen Investitionsschutz genießen. Verhandlungen zum Investitionsschutz sollen binnen zwei Jahren nach Unterzeichnung des Vertrags aufgenommen werden. Es ist unklar, wie die EU ihren Forderungen dann noch Nachdruck verleihen könnte. Ein klarer Nachteil für die EU.

Die Schweiz hat wesentlich besser verhandelt als die EU

Fraglich erscheint darüber hinaus, ob das CAI tatsächlich helfen kann, China stärker in die Weltwirtschaft einzubinden und Pekings Tendenz entgegenzuwirken, die Verflechtungen mit anderen Ländern eher zu verringern. Womöglich lenkt das Investitionsabkommen nur davon ab, dass sich China mit seinem neuen Fünf-Jahres-Plan (2021 – 2025), trotz aller Multilateralismus-Rhetorik, auf den Weg in die „Splendid Isolation“ begibt.

Das im November 2020 von Peking mit 14 anderen asiatischen Ländern abgeschlossene Freihandelsabkommen jedenfalls taugt kaum als Gegenargument. Denn die Regional Comprehensive Partnership bietet nicht viel mehr als eine Zusammenfassung verschiedener Handelsabkommen, die es schon seit Jahren zwischen den Asean-Staaten und Australien, China, Japan, Neuseeland und Südkorea gibt.

Insgesamt drängt sich also auch in wirtschaftlicher Hinsicht der Eindruck auf: Das Investitionsabkommen, das europäischen Unternehmen keinen Investitionsschutz bietet, ist für China deutlich vorteilhafter ist als für die EU.

Vielleicht hätte sich die große Europäische Union besser ein Beispiel an der kleinen Schweiz nehmen sollen. Die nämlich hat bereits 2009 mit China ein Investitionsschutzabkommen geschlossen, dem 2013 ein Freihandelsabkommen folgte. Mehrere große Schweizer Unternehmen konnten so schon früh mit Töchtern, an denen Schweizer Investoren die Mehrheit hielten, den chinesischen Markt bearbeiten. Dagegen wirken die selbst ernannten Gewinnerinnen des Investitionsabkommens zwischen China und der EU, Merkel und von der Leyen, eher wie Verliererinnen. Man nennt das einen Pyrrhussieg.

Renate Schubert

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false