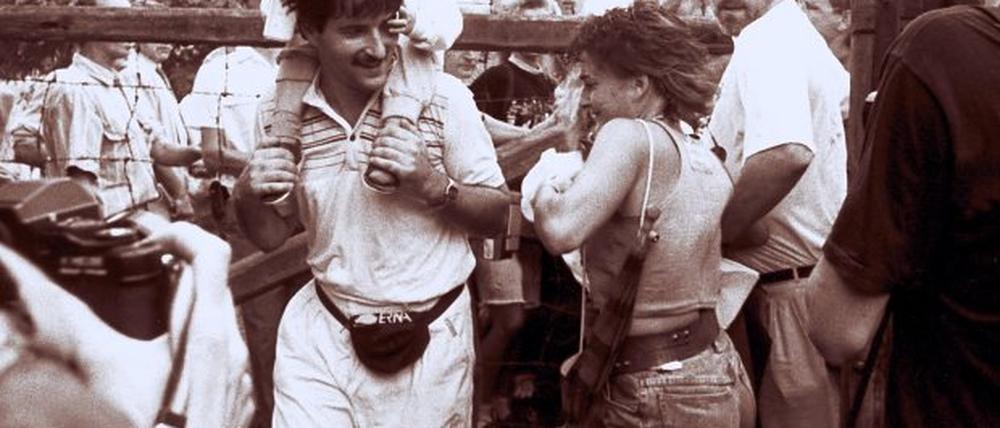

© dpa

Abgehauen: In der Opposition war die DDR-Flucht umstritten

Die Ausreise- und Fluchtbewegung hat die DDR ausbluten lassen – aber innerhalb der Opposition wurde sie heftig diskutiert.

Die Hinterhofwohnung im Prenzlauer Berg ist laut und verqualmt. Sie ist ausgeräumt, bis auf einige vertrocknete Zimmerpflanzen, einen Stoß Altpapier – und viele leere Bier- und Rotweinflaschen. In der Mitte stehen ein paar Kartons mit Büchern. Auf dem Boden ringsum sitzen junge Leute an die Wände gelehnt. In das Frohlocken über die greifbar nahe Freiheit des einen mischt sich die Schwermut der anderen. Trotzig stößt dort hinein der Ruf: „Wir sehen uns wieder!“

Wer hat sie in den zu Ende gehenden 80er Jahren im Osten Deutschlands nicht erlebt, die letzten Treffen mit Freunden, die, oft nach Jahren zermürbenden Wartens, ihre Genehmigung zur Ausreise erhielten. In einem letzten Akt der Perfidie extrem kurzfristig: „Bis 24 Uhr müssen Sie das Territorium der Deutschen Demokratischen Republik verlassen haben.“

Den Aderlass hatte die DDR mit dem Mauerbau am 13. August nicht stoppen können, und im Jahr 1989 blutete das Land nahezu aus. Hatten bis 1961 rund drei Millionen DDR-Bürger ihrem Staat den Rücken gekehrt, waren es von 1962 bis 1988 jedes Jahr zwischen 45 000 (1963) und 12 000 (1983), die nach genehmigtem Ausreiseantrag das Land verließen oder auf abenteuerlichsten Wegen oft unter Lebensgefahr flüchteten. Allein bis Anfang September 1989 gingen fast 74 000 DDR-Bürger „in den Westen“. Viel höher war noch die Zahl derer, die einen Antrag auf Ausreise gestellt, ihn aber nicht bewilligt bekommen hatten. Als die Ungarn ihre Grenze nach Österreich durchlässig machten, gab es im Sommer 1989 kein Halten mehr. Wer sich in jenen Wochen zum Urlaub nach Ungarn verabschiedete – wenn er es sich überhaupt anzukündigen traute –, von dem ahnte man, er würde wohl für immer weg sein.

Flucht und Ausreise haben ganz entscheidend den Untergang der DDR befördert und ihn letztlich unausweichlich gemacht. Dennoch wird über den historischen Rang und die moralische Bewertung jenes Phänomens schon immer überaus kontrovers debattiert – bis heute, wie auch kürzlich eine Diskussionsveranstaltung in Berlin deutlich machte.

Die differenzierte Einschätzung von Flucht und Ausreise resultiert zum einen aus den unterschiedlichen Motiven der Wegzügler selbst: Da waren die einen mit dem Herrschaftssystem im SED-Staat kollidiert, wurden schikaniert und fühlten sich eingeengt im vormundschaftlichen Staat, konnten sich nicht beruflich verwirklichen. Andere wollten die Welt entdecken und nicht ständig gegen Mauern rennen. Und mancher wollte einfach mal einen Mercedes fahren und sich beim Urlaub am Balaton nicht ständig mit dem falschen Geld blamieren. Und so gab es noch hundert Gründe mehr. Andere, die dem System ebenfalls kritisch gegenüberstanden, entschieden sich bewusst gegen die Ausreise – und haderten mit denen, die „abhauten“: Zu gehen bedeutete zu kapitulieren.

Der Historiker Stefan Wolle hatte durchaus seine üblen Erfahrungen in der DDR gemacht – etwa als er 1968 wegen Protesten gegen den Einmarsch der Sowjets in die Tschechoslowakei von der Humboldt-Universität relegiert wurde. Doch als er 1972 mit dem Vorhaben in die Tschechoslowakei fuhr, sich nach einem Fluchtweg umzusehen, entschied er sich anders. Er kehrte auf dem Wenzelsplatz an jener Stelle um, an der sich der Student Jan Pallach 1969 verbrannt hatte: Die werden dich nicht auf die Knie zwingen, sagte er sich, auch wenn Zugeständnisse nötig sind.

Wolle erinnert sich an die heftigen Diskussionen Ende der 80er Jahre: Die, die blieben und Veränderungen im Land durchsetzen wollten, hielten jene, die weggingen, für egoistisch. „Wir waren die Idealisten.“ Aber man habe sich zugleich einem heftigen Zwiespalt ausgesetzt, „weil man ja auch für Freiheit war“. Es seien Leute weggegangen, „die wir alle gebraucht hätten“. Mehr noch: Für den SED-Staat sei es „die bequemste Methode gewesen, ihr Widerstandspersonal in den Westen abzuschieben“.

Bernd Eisenfeld aus Halle, Jahrgang 1941, hat mit solcherart Idealismus gar nichts am Hut. Er war nach Berufsverbot und zweieinhalbjähriger Haftzeit 1975 nach West-Berlin übergesiedelt. Er sei ganz bewusst diesen Schritt gegangen. „Die Grenzen waren ausgereizt, ich konnte es meiner Familie nicht mehr zumuten.“ Er sei immer der Meinung gewesen, dass die Bundesrepublik der bessere Staat sei. Leuten seines Schlages war der Traum vom dritten Weg suspekt. Sie hielten die DDR für nicht reformierbar.

Für Eisenfeld waren die Ausreiseantragsteller „die erste Bürgerrechtsbewegung“. Sie hätten der Opposition Vorschub geleistet. Er erinnert daran, dass 75 bis 80 Prozent der Inhaftierten in den 80er Jahren Antragsteller und gescheiterte Fluchtwillige gewesen seien. Die Stasi habe den größten Teil ihres Apparates für diese Leute einsetzen müssen. Das habe Kräfte gebunden, die nicht für die Bespitzelung der Opposition zur Verfügung gestanden hätten.

Der Leiter des Zeitgeschichtlichen Forums Leipzig, Rainer Eckert, wie Wolle 1968 von der Humboldt-Universität relegiert, erinnert daran, dass die Friedensgebete im kirchlichen Raum in der Messestadt an „politischer Wucht“ gewonnen hätten, als die Ausreisewilligen dazugestoßen seien. Doch es habe auch relativ starke Vorbehalte gegen sie gegeben: Ihr wollt nur weg, ihr habt mit Opposition gar nichts im Sinn, habe es geheißen. Für ihn, sagt Eckert, sei es eine Frage nach Heimat gewesen: „Ich wollte sie nicht aufgeben und auch nicht anderen überlassen. Weil es schließlich die friedliche Revolution gab, war das die richtige Entscheidung.“

Man dürfe die Wirkung beider Gruppen nicht aufrechnen, mahnt Martin Sabrow, Direktor des Zentrums für Zeithistorische Forschung in Potsdam. Widerständiges Verhalten in der DDR und die Ausreise- und Fluchtbewegung sollten nicht voneinander abgegrenzt, sondern sie müssten beide addiert werden. Für ihn steht indes fest: „Die Ausreise war die breiteste, dynamischste Bewegung im Vorfeld der friedlichen Revolution mit der stärksten Rückwirkung auf die Delegitimation der DDR.“

Die heutige Sicht auf die damalige dramatische Situation verwischt oft, dass sich die Hoffnungen in der DDR des zu Ende gehenden Jahres 1989 ausschließlich darauf richteten, die DDR zu reformieren und zu demokratisieren. Mehr Reisemöglichkeiten, Pressefreiheit, größere individuelle Freiräume, offene Debatten über Umweltschäden und Versorgungsengpässe, mehr Aufgeschlossenheit für internationale Verständigung und Abrüstung – allein das lag im Vorstellungshorizont der Bürgerrechts-, Friedens- und Umweltbewegungen. Und mit diesen Intentionen gingen die Menschen auf die Straße und später die Abgesandten der Gruppen an die Runden Tische – ehe in der Spätphase der friedlichen Revolution der Ruf nach der deutschen Einheit erschallte. Die Reibung zwischen desillusionierten Ausreisern und veränderungswilligen Dableibern – die beide keinerlei Gedanken an ein wiedervereinigtes Deutschland verschwendeten – ist nur unter diesem Vorzeichen nachvollziehbar. Erst aus der Dynamik beider Bewegungen erwuchs die neue, ungeahnte Perspektive der Einheit.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false