© Universum/DCM

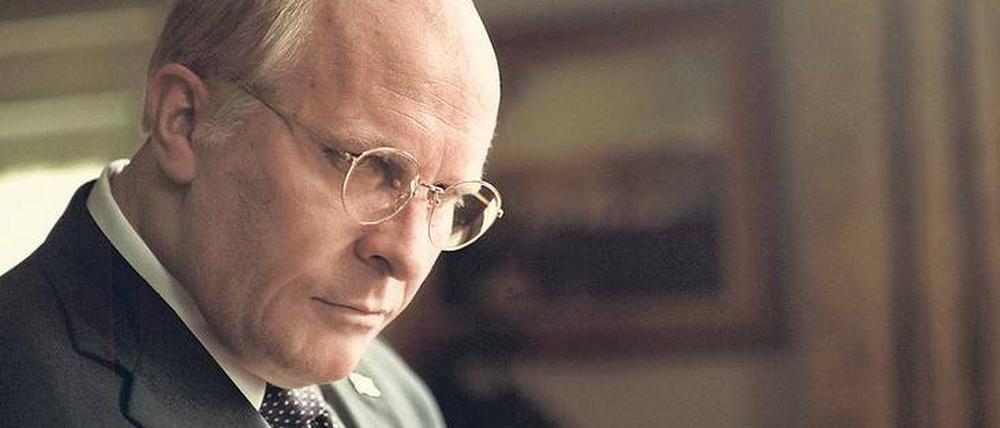

„Vice“-Regisseur Adam McKay: „Cheney hat sich vermutlich als Patriot gesehen“

Dick Cheney zog die Strippen im Weißen Haus. Ein Gespräch mit Adam McKay, der die Satire „Vice - der zweite Mann“ über ihn gedreht hat.

Mr. McKay, können Sie erklären, was ein „kinetischer Anführer“ ist?

Ein „kinetischer Anführer“ fällt seine Entscheidungen aus dem Bauch heraus oder auf Grundlage der Dynamik im Raum. Cheney hat das nie wortwörtlich gesagt, aber George W. Bush brüstete sich immer damit, dass er sich auf sein Bauchgefühl verlassen kann. Nicht immer zum Wohl Amerikas. Bush fühlte sich geschmeichelt, wenn man ihn als Antipode zu seinem Vater porträtierte.

Ihr Hauptdarsteller Christian Bale sagte, dass Cheney eigentlich ein Patriot gewesen sei. Wie würden Sie ihn charakterisieren?

In Amerika gibt es einen Kreis von Leuten, die den US-Präsidenten wie einen König verehren. Diese Leute glauben, dass man den Präsidenten niemals kritisieren darf und dass man sich gegenüber der amerikanischen Flagge loyal zu verhalten habe. Die Cheneys gehörten, als sie in den Siebzigern nach Washington kamen, zu dieser Sorte von guten Patrioten. Das Amt des Präsidenten war ihnen heilig, natürlich nur, solange der richtige Präsident an der Macht war. Sie begriffen es als eine Demonstration von amerikanischer Allmacht, Donald Trump ist heute ein gutes Beispiel für dieses Selbstverständnis. In diesem Sinne hat sich Cheney tief in seinem Herzen vermutlich als Patriot gesehen.

Am Ende Ihres Films liegt das kalte Herz von Cheney dann auf den Operationstisch.

Das ist die Essenz. Ich habe das Buch „Heart: An American Medical Odyssey“ gelesen, das Cheney zusammen mit seinem Arzt Jonathan Reiner verfasst hat. Reiner schreibt darin, dass Cheneys Herz zum Zeitpunkt der Transplantation doppelt so groß war wie das Herz eines normalen Menschen und voller Narben wegen der vielen Infarkte. So sieht das Herz der Macht aus. Eigentlich wollte ich den Film mit dieser Einstellung beenden.

Stattdessen endet der Film mit einem Frank-Underwood-Monolog direkt in die Kamera.

Ich wollte das Publikum ein allerletztes Mal mit dem manipulativen Charakter Cheneys konfrontieren, wenn er erklärt, dass er Amerika Sicherheit gegeben habe. Dieses Machtspiel einer autoritären Vaterfigur hat er in 30 Jahren Washington erlernt. Und es gab bei Testvorführungen tatsächlich Leute, die danach meinten: „Irgendwie hatte er ja recht!“ Es ist der älteste Trick, aber er scheint immer noch zu funktionieren. Cheney sagt: „Ich bin stolz, gedient zu haben.“ Doch er spricht nicht zu Amerika, er spricht zur Macht selbst, mit Tränen in den Augen. Ich finde den Monolog erschreckend: Am Schluss wendet sich der Gorgone uns zu.

Sie haben am Broadway zusammen mit Will Ferrell ein Theaterstück über Bush inszeniert. Woher rührt Ihre Faszination?

Es ist vor allem die Erfahrung, diese Ära durchlebt zu haben. Ich erinnere mich an die erste Debatte zwischen Al Gore und Bush im Jahr 2000, es war kaum auszuhalten. Nicht dass Gore ein begnadeter Redner war, aber George W. Bush stammelte, er verlor den Faden. Peinlich. Dennoch gab es Menschen, auch in meinem Umfeld, die danach fanden, er habe präsidiale Qualitäten. Ich blickte diesen Leuten damals in die Augen und erkannte einen ersten Anflug von Wahnsinn. Etwas passierte mit Amerika. Damals wurden demografische Testgruppen eingeführt, die politische Sprache veränderte sich: Klimawandel, asymmetrischer Krieg, erweiterte Verhörmethoden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

In „Vice“ sieht man schon Ronald Reagan „Make America Great Again“ sagen. Wundert es Sie nicht, dass Reagan und Bush plötzlich als gemäßigte Republikaner angesehen werden? Liegt das nur an Trump?

Für viele Amerikaner ist der Präsident ein spiritueller Führer. Bis zu Trump haben US-Präsidenten vorgegeben, sie würden die Regeln des Spiels befolgen. Trump hat den Kontrakt dann gebrochen: Er sagt die durchgeknalltesten Sachen, wirft die Diplomatie über Bord, redet vulgär. Das Establishment empfindet ihn als Affront. Ich denke mir nur, zur Hölle mit der Etikette. Die Bush-Regierung hat Millionen von Menschen auf dem Gewissen, auch Obama hat mit seinem Drohnenkrieg unzählige Zivilisten getötet. Trump tritt die Tradition des US-Präsidenten mit Füßen, er versucht gar nicht erst, die Fassade von Normalität aufrechtzuerhalten. Das ist immerhin ehrlicher.

Gemeinhin gilt Newt Gingrichs „Republikanische Revolution" von 1994 als Beginn vom Ende der Überparteilichkeit. Sie datieren diesen Wandel auf die Siebziger, als durch Nixons Rücktritt in Washington ein konservatives Vakuum entstand.

Ich halte es mit Jane Mayer, der Autorin von „Dark Money“: Die Anfänge gehen zurück auf das „Powell Memo“ von 1971, in dem der Autor US-Konzerne aufforderte, Geld in die Politik zu investieren. Die Folge waren rechte Think Tanks, die auch im Film Erwähnung finden. Plötzlich rollte das Geld in Washington an. Als Reagan dann ins Amt kam, gab ihm die Heritage Foundation eine Wunschliste mit Hunderten von Richtlinien, von denen er gut 80 Prozent umsetzte.

Sähe Amerika heute anders aus, wenn Cheney Ende der neunziger Jahre nicht aus dem Ruhestand zurückgekehrt wäre?

Wir hätten sicher auch ohne einen Vize-Präsidenten Cheney diesen Frontverlauf zwischen den Parteien. Aber die USA wären vermutlich nicht in den Irak einmarschiert. Und was würde das für Amerika, für Europa bedeuten? Der Irak-Krieg führte zur Gründung des IS, was die Instabilität der Region zur Folge hatte und schließlich eine Flüchtlingskrise auslöste. Aber diese verrückten Gedankenspiele führen zu nichts.

© AFP/Tobias Schwarz

Politische Comedy ist gerade so populär wie nie zuvor. Klären Sie auf?

Eins weiß ich ganz sicher: Was wir in den vergangenen 20 Jahren getan haben, hat nicht geholfen. Die Korruption ist schlimmer als je zuvor. Wir müssen darauf anders reagieren, die Umgestaltung der Politik läuft ganz subtil ab. Die Erklärung, dass es ein paar Trottel ins Weiße Haus geschafft haben, greift gefährlich kurz. Der Rechtsruck betrifft ja nicht nur Amerika. Gucken Sie nach Ungarn, wo George Soros plötzlich als böser Jude diffamiert wird. Dahinter steckten amerikanische Berater. Genauso wie hinter der Wiederwahl Benjamin Netanjahus.

Kann Hollywood überhaupt noch Menschen erreichen, die den traditionellen Medien nicht mehr zuhören?

Ich mache mir keine Illusionen über meinen Film: Er findet vor allem in den Küstenmetropolen sein Publikum. Aber er wird ein zweites Leben im Kabelfernsehen und auf den Streamingportalen haben, wo die Leute wahllos alles konsumieren. Meinen Film „The Big Short“ haben relativ wenige Menschen im Kino gesehen, vier Jahre später scheinen alle ihn zu kennen. Selbst wenn es nur 15 oder 20 Minuten sind, etwas bleibt hängen. Auch bei Leuten, die bei politischen Biografien zu gähnen anfangen. Ich halte das übrigens für keinen Zufall. Es gibt in Amerika Menschen, die uns vorsätzlich weißmachen wollen, dass parlamentarische Demokratie stinklangweilig ist.

.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false