© Fox

Thomas Pynchon zum 80.: Quantenphysik mit Kugelblitzen

Der amerikanische Schriftsteller Thomas Pynchon ist einer der geheimnisumwittertsten Autoren der Gegenwart. Klar ist allerdings: An diesem Montag feiert er seinen 80. Geburtstag.

Einst hatte Europa einen Traum, der hieß Amerika. Amerika war ein Hort „für subjunktivische Hoffnungen, für alles, was noch wahr werden kann“. So orakelte Thomas Pynchon im amerikanischsten seiner amerikanischen Romane, dem Landvermesser-Epos „Mason & Dixon“ von 1997. Dem Projekt der beiden britischen Kartografen Charles Mason und Jeremiah Dixon steckte die europäische Aufklärung in den Knochen: Die schneidende Rationalität der berühmten Linie, die sie im 18. Jahrhundert schnurgerade über den Kontinent trieben, hat dem Paradies des Potenziellen seine Grenzgebiete abgejagt und der „öden sterblichen Welt zugeschlagen, die unsere Heimstatt und unsere Verzweiflung ist.“

Amerika, so konnte man lernen, beschneidet nicht nur seine Wunder, es zieht auch (innere) Grenzen, die Besitzstände, Nord- und Südstaaten, Freie und Sklaven trennen.

Zum Kultautor wurde Pynchon mit "Die Enden der Parabel"

Kein Autor hat die Idee Amerika gnadenloser und auf höherem literarischen Niveau demontiert als Thomas Pynchon – und damit die amerikanische Fähigkeit zu Selbstreflexion und Erneuerung grandios bewiesen. Mit seinem dritten Roman, den „Enden der Parabel“ (1973), war Pynchon Kultautor. Diese Geschichte um die deutsche V2-Rakete begründete seinen Ruf, Schauplätze und Zeiten zu wechseln wie die Hemden, das in die Hunderte gehende Personal durch unübersichtliche Handlungsstränge zu jagen und enzyklopädisches Wissen eimerweise auszukippen. Reales wollte Pynchon nie vom Ersponnenen trennen, neben die glasklare Vernunft trat immer mit gleichen Rechten jede Menge Magie und fauler Zauber: sprechende Kugelblitze, lesende Hunde, Käuze und Hallodris jeder Art.

Das ist komplex? Ja, Gott sei Dank! Die massive Überforderung namens Pynchon konnte in den neunziger Jahren auch deshalb das hiesige Lesepublikum begeistern, weil die deutschsprachige Gegenwartsliteratur sich just in diesen Jahren anschickte, ihre Leser pop-programmatisch zu unterfordern.

Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek: "Ein Witz, dass er den Nobelpreis nicht hat"

Natürlich kann man die insgesamt acht Pynchon-Romane über diverse Leisten schlagen: die Quantenphysik mit ihren Kategorien Unbestimmtheit, Wahrscheinlichkeit und Diskontinuität; die Lächerlichkeit eines rationalen Ordnungsbegehrens angesichts der qua Entropie zunehmenden Unordnung; die unverbindliche postmoderne Rekombination von Populärem und Hochkulturellem. Dass Pynchon Physik und Literatur studiert sowie nach dem Dienst in der U.S. Navy bei Boeing gearbeitet hat, stützt derlei Deutungen. So richtig fest steht allerdings nur, dass diesem delirierenden Universum jeder Zusammenhang abhandengekommen ist.

Pynchon lesen heißt, sich in eine Welt begeben, deren Bewohner „sich in einem geografisch nicht erschöpfend erklärbaren Sinne nicht mehr zurechtfanden“ („Gegen den Tag“, 2006). Es heißt Teilhabe an einer geistigen Wendigkeit und politischen Wachheit, die der westlichen Welt ihre Pathologien vorrechnet und den Kapitalismus für ein Problem hält. Teilhabe aber auch an einer Sprachlust, die Satz für Satz Bewusstseinserweiterungen produziert und in einem Erzählsound verschmilzt, dem kein stilistisches Register fremd und kein Vokabular zu abwegig ist – sei es TV-Trash, Hardcore-Philosophie oder höherer Blödsinn. Man muss sich Pynchons Übersetzerinnen und Übersetzer – von Elfriede Jelinek („Es ist ein Witz, dass er den Nobelpreis nicht hat, und ich habe ihn.“) über Thomas Piltz und Nikolaus Stingl bis Dirk van Gunsteren – als hart arbeitende, aber überaus glückliche Menschen vorstellen.

"Bleeding Edge", sein jüngster Roman, zeigt Pynchon in Höchstform

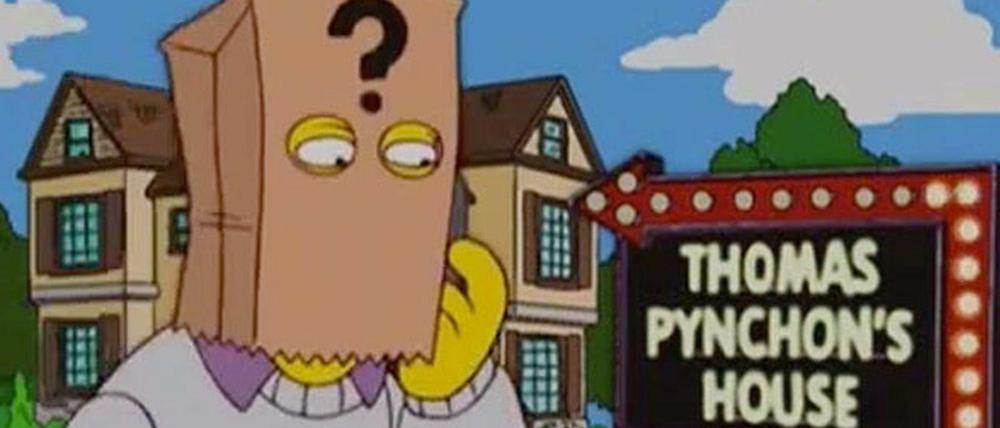

Selbst ein schwächelnder Pynchon – wie die in allen Farben des psychedelischen Spektrums schillernde Hippie- „soft boiled“-Kriminalgeschichte „Natürliche Mängel“ (2009) – rennt locker eine durchschnittliche deutsche Saisonproduktion über den Haufen. „Bleeding Edge“ (2013) aber, der bislang letzte Roman, zeigt nochmals, wie Höchstform geht. Er treibt sich auf den „Hintergassen des Tages“ herum, steigt ins Deep Web, den Keller der Online-Welt, und liefert eine Version des 11. Septembers 2001, die den braven psychologisch-emotional korrekten und politisch konsensfähigen Deutungsproduzenten die Ohren schlackern lässt. Der Verdacht, der große Verschwinder Pynchon, von dem nur wenige Fotos kursieren und dessen Gastauftritte bei den „Simpsons“ legendär sind, sei ein außerordentlich kluger linker Moralist, ist kaum von der Hand zu weisen. Heute wird Thomas Pynchon, der – ja doch! – beste Schriftsteller der Welt, achtzig Jahre alt. Cheers!

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false