© DAVIDS

Genesis in Berlin: Hart, aber herzlich

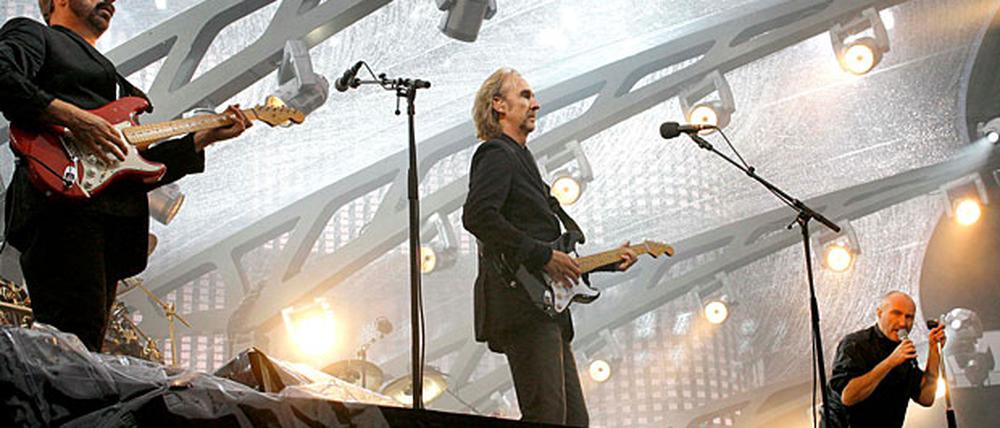

So müssen sich Giganten fühlen: Genesis hypnotisieren das Olympiastadion.

Es hat aufgehört zu regnen. Schon beim ersten Akkord wäre jeglicher Niederschlag ohnehin in der Luft verdunstet. Smäääschhh, macht es, als Genesis die hymnischen Anfangsakkorde von „Behind The Lines“ ins weite Rund des Berliner Olympiastadions werfen. Eine Fanfare. Überkandidelt und furios und in seiner instrumentalen Bombastik ein bisschen aus der Zeit gefallen. Mit ihr schlug die Band vor 27 Jahren ein neues Kapitel auf, das Album „Duke“, dem Phil Collins, Mike Rutherford und Tony Banks die Ouvertüre entnehmen, markiert im Genesis-Kosmos das Bindeglied zwischen dem Progrock der siebziger und den Pophits der achtziger Jahre. „It’s driving me mad“, singt Collins in die sich auftürmenden Klangwellen hinein, „just another way of passing the day.“ Dagegen hilft nur: „Turn it oo-o-on, turn it on, turn it on agaaiin...“

Das ist das Leitmotiv der wundersamen Wiederauferstehung von Genesis, einer Band, die 1991 ihr letztes Studioalbum veröffentlichte und sich nun einreiht in den nimmermüden „Vorruhestandsclub des Rock’n’Roll“. Warum die Fifty-somethings das alles noch mal auf sich nehmen, ist auch den drei Hauptfiguren nicht ganz klar. Ihre Musik ist aus dem kollektiven Gedächtnis, wenn nicht verdrängt, so doch mindestens leise entschwunden. Wollte man sich etwa nur in Erinnerung bringen, bevor das Gesamtwerk neu ediert als CD-Box auf den Markt kommt?

Auftritt im Licht einer gezähmten Exzentrik

Dafür ist der Aufwand beträchtlich. Und die ausladend futuristische Bühne legt eher nahe, dass die ergrauten Herren sich ganz profan noch mal in einem anderen Licht präsentieren wollen. Nennen wir es einen Akt ästhetischer Eitelkeit, der sie bewogen hat, sich ein Ungetüm konstruieren zu lassen, das mit den gängigen Guckkasten-Bühnen (plus Laufsteg) nicht viel gemein hat. Das silbern schimmernde, feuerspeiende Multimedia-Wunderding macht die Musiker zu Nebendarstellern ihrer eigenen Show. Artig und unscheinbar haben sie sich wie ins Innere einer funkelnden Muschel zurückgezogen, während abstrakte geometrische Figuren halluzinogene Trips auf die LCD-Leinwand zaubern und historische Fotos der Band an glorreiche Zeiten erinnern. Das Licht, in das diese furiose Architektur die Musiker stellt, ist das einer gezähmten Exzentrik.

Fesselnde Selbstdarsteller sind Genesis nach dem Abgang von Peter Gabriel nie gewesen. (Was für eine Band, dass sie ihren Schlagzeuger zum Sänger machen musste!) Im Alter verlegen sie sich erst recht auf das, was sie am besten können: Musikmachen und ihrem Status einer kühlen Virtuosität genügen. Das Gewicht liegt denn auch auf Songs ihrer unmittelbaren Post-Gabriel- Phase. Die sind noch unberührt vom Diktat des Beats, das dem Trio in den achtziger Jahren den Weg zum Erfolg geebnet hat. Ihre Dynamik entwickelt sich über die Harmonien, die ineinander fließen wie in Barock-Chorälen. Das war einmal der Inbegriff von Könnerschaft, und für viele, die nun ein halbes Leben später den Weg ins Olympiastadion gefunden haben, hat sich der opulent-ausgemalte, psychedelische Progrock als Schlüsselerfahrung erhalten: Rockmusik muss nicht stumpf und rebellisch sein.

Fun sieht anders aus

Collins erledigt seine Sache routiniert, vielleicht robuster, düsterer, schärfer als sonst. Doch dass er eine besondere Freude daran hätte, nochmal ins Klangbad früher Genesis-Epochen zu steigen, merkt man ihm nicht an. Fun sieht anders aus. Allerdings: Viel zu lachen hat der kahlköpfige Sänger mit dem ehrlichen Arbeitergesicht auch nicht. Drei Ehen sind ihm kaputt gegangen, zwei kleine Kinder lassen ihn von einem „Desaster“ reden. Das ist die richtige Gemütslage, um Hits wie „Land of Confusion“, „Mama“ und „Invisible Touch“ zu entschlacken. Härte macht diese Musik heller als das Licht.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false