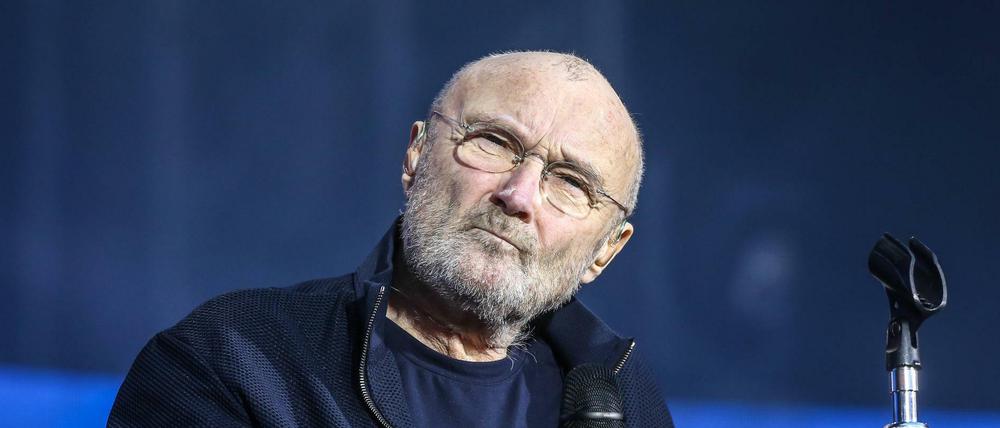

© imago images / Votos-Roland Owsnitzki

Phil Collins in Berlin: Der heilige Stuhl

Ein sitzender Superstar, ein Sohn als Drummer und Hits, Hits, Hits: Das umjubelte Konzert von Phil Collins im Berliner Olympiastadion

Der Stuhl ist ein Hybrid aus Barhocker und Pilotensitz. Vor allem aber ist der Stuhl der Elefant im Raum. Phil Collins weiß das natürlich. Deshalb spricht er den Grund für dessen Existenz gleich an. Er habe eine Rückenoperation gehabt, und: „My foot is fucked.“ Dennoch, man werde jetzt eine Weile spielen. Und dann gehen er und seine Begleitmusiker – weniger als 30 Jahre ist, sein Sohn an den Drums ausgenommen, zumindest von der Kern-Band niemand dabei, Rhythmusgitarrist Ronnie Caryl bringt es sogar auf fünf Dekaden – in die Vollen, beginnen mit zwei seiner größten Hits. „Against All Odds“ quasi zum Einsingen; und auch als Beruhigung für ein womöglich skeptisches Publikum. Denn die Angst, die man hatte, die Sorge, dass die körperlichen Gebrechen des 68-Jährigen womöglich auf seine Stimme übergegriffen hätten, erweist sich als unbegründet. Die ist auf den Punkt, dass die vier Sänger und Sängerinnen im Hintergrund am Ende etwas Gospel auf die Nummer rieseln lassen, nur eine kleine Beigabe. Danach folgt „Another Day In Paradise“. Alle singen mit, natürlich singen alle mit. Und Collins? Er tanzt mit den Händen und mit dem Kopf, ganz so, als bewege er sich in seinem Sessel durch ein mit Wackelbewegungen zu steuerndes Konsolenspiel.

Es ist ein Konsolenspiel, das rasch an Fahrt aufnimmt. Gute zwei Stunden lang wandert Collins durch seine größten Erfolge. Der ehemalige Bandkollege Mike Rutherford, der mit seinen Mike & The Mechanics das Vorprogramm bestritt, kommt einmal auf die Bühne, und gemeinsam spielen die beiden den Genesis-Song „Follow Me, Follow You“, während auf den Bildschirmen Clips aus der Bandgeschichte laufen. Collins an den Drums. Collins backstage. Collins, wie er einmal scherzhaft in die Kamera boxt. Collins, der agile Pinscher.

Vor drei Jahren veröffentlichte Phil Collins seine Autobiografie

Seinen Stuhl verlässt Phil Collins nur zwei Mal: Einmal erhebt er sich kurz, wendet sich zum Drum-Set, als sein Sohn Nicholas, 18 Jahre alt und an diesem Abend eine verlässliche Größe im Bandgefüge, ein Solo spielt, Es wird zu einem Duell mit dem Percussionisten, gegen Ende schlägt Collins selbst auf ein kleines Holzkistchen ein. Gute 20 Minuten später steht er erneut auf. Und viele im Publikum greifen bei den ersten Tönen des Klassikers, der nun kommt, zu ihren Handys: „In The Air Tonight“, sein retrospektiv wohl größter Hit, ist für den Abend so eine Art Scharnier.

Die noch etwas zurückhaltende Freude im Publikum weicht jetzt Begeisterung. Die Setlist ist clever, Collins und seine Band ziehen Tempo und Groove deutlich an: Die Supremes-Coverversion "You can´t hurry love" zeigt das Talent des Briten zum Blue Eyed Soul, das zwar hübsch rhythmische, aber an sich läppische "Dance Into The Light" wird direkt hinterhergeschoben, gibt mit ein paar Freiräumen den Background-Sängern Solo-Platz und fügt sich so verblüffend gut ein. Am Ende, beim von knallbunten Lichtern begleiteten „Sussudio“, schießen zwei große Kanonen ihr Konfetti in den Himmel über dem Stadion. Es ist ein schöner Abschluss eines Konzertabends, der erstaunlich kompakt geraten ist: Auf all das, was die meisten Künstler dieser Größe zurückgreifen, verzichtet Collins. Keine große Show. Keine Mitsing-Spielchen. Kein übertriebenes Ausstellen irgendwelcher musikalischen Fähigkeiten. Stattdessen ein Strang von Hits.

Man hat sich mit jemand wie Collins inzwischen versöhnt - Retromania macht es möglich

Phil Collins gegenwärtige Größe ist durchaus Ergebnis seiner Aktivitäten der letzten Jahre. Er schrieb eine Autobiografie, ihr Titel „Not Dead Yead“, „Noch nicht tot“, verlieh abgewandelt in „Still not dead yet“dieser Tour ihren Namen. 2016 erschienen seine Solo-Alben als Wiederveröffentlchungen. Und schon vor zwei Jahren gab er eine Reihe von Konzerten, unter anderem in Köln.

Nun ist das Wiederaufnehmen alter Trends, die Versöhnung mit zwischenzeitlich in Ungnade gefallenen Helden, die Rückbesinnung auf alte Klänge und Strukturen in den letzten zehn, 15 Jahren zum Kern des Prinzips Pop geworden. Die achtziger-Jahre, jene Dekade, in der das Gros von Collins’ Arbeiten beheimatet ist, haben davon in besonderem Maße profitiert. Diese „Retromania“ hat sich in jüngster Vergangenheit aber mit etwas anderem gepaart; mit völlig neuen Hörgewohnheiten. Dass Spotify & Co. mit ihren Playlists und Algorithmen Musikgeschmack als sorgsam ausgearbeitetes Distinktionsmerkmal killen, kommt jemanden wie Collins, dessen Musik nie über ihre Exklusivität funktionierte, natürlich zu Gute.

Und so stehen und sitzen sie im Olympiastadion einträchtig nebeneinander: die strammen Fans, deren T-Shirts bis in die 90er-Jahre zurückreichen. Diejenigen, für die Collins’ Musik in erster Linie eine Erinnerung an jene Zeit ist, in der die Musik noch ausschließlich aus dem Radio oder von einer der ein, zwei CDs kam, die man sich im Monat kaufte. Und die Indie-Kids, die vielleicht zwei, drei Tage später zu den Konzerten von Snail Mail oder Two Door Cinema Club gehen werden und in den sozialen Netzwerken erfreut ein Bild von Collins aus den siebziger Jahren teilten, auf dem er mit seinem Vollbart und der Schirmmütze ausieht wie ein Barista in Berlin-Mitte.

Dass die Liebe zu Phil Collins früher etwas war, das man eher Fieslingen wie dem „American Psycho“-Protagonisten Patrick Bateman als zusätzlichen Beleg für dessen Gemeingefährlichkeit zuschob, kommt einem an diesem schönen Sommerabend reichlich bizarr vor.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false