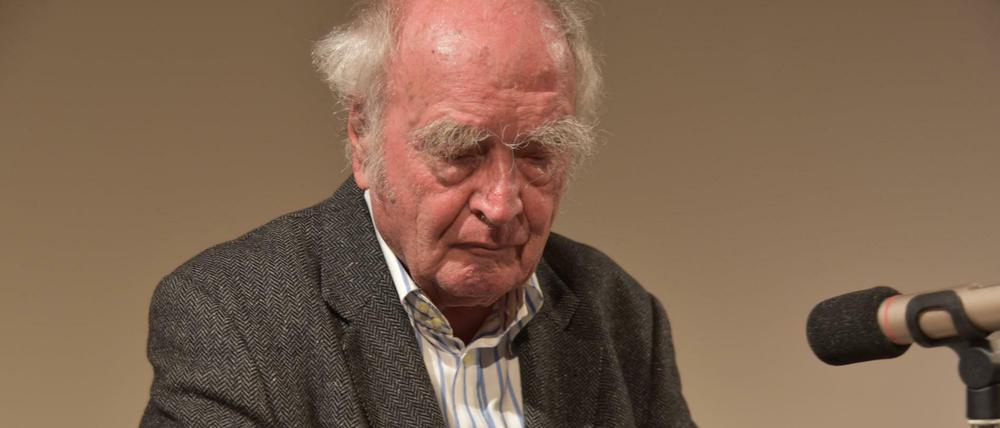

© dpa

Neues Buch von Martin Walser: Sinnlosigkeit als Existenzgrundlage

Wunder gibt es immer wieder: Martin Walser hat mit „Mädchenleben oder Die Heiligsprechung“ eine Legende geschrieben.

Als sich Martin Walser 1961 auf die Suche nach Stoff für einen neuen Roman machte – sein Roman „Halbzeit“, der erste Teil der Anselm-Kristlein-Trilogie, war im Jahr zuvor erschienen und nicht über die Maßen begeistert aufgenommen worden –, skizzierte er in seinem Tagebuch diverse Szenen mit wechselndem Personal.

Darunter immer wieder eine mit einem „verschwundenen Kind“, eine Szene mit der Überschrift „Mädchenleben“ über ein Mädchen, zu dem nach der Geburt kein Name passen wollte: „Und immer wieder war es nötig, den Namen zu ändern. Keiner passte ihr länger als vier, höchstens fünf Wochen. Sie wollte, sagte sie, Sirte heißen.“

Richtig schien Martin Walser die Sirte-Geschichte nie zu passen, so häufig er im 1961er-Tagebuch auch auf sie zurückkam – bis jetzt, fast sechzig Jahre später, da er sie für sein neues Buch doch hervorgeholt und ausgearbeitet hat. Warum, das ist schwer zu sagen.

Vermutlich, weil Walser sich in den letzten Jahren verstärkt mit der Religion und der Theologie auseinandergesetzt hat – und er die Idee hatte, das sowieso schon besondere und merkwürdige Mädchen, eben jene Sirte, zu einer Heiligen zu machen.

„Mädchenleben oder Die Heiligsprechung“ heißt demnach Walsers erste Buchveröffentlichung in diesem Jahr. (Rowohlt Verlag, Hamburg 2019.91 Seiten, 20 €). Anders als bei den vielen so genannten Romanen von Walser in den vergangenen Jahren, die nicht wirklich welche waren, passt dieses Mal die Gattungsbezeichnung: Legende.

Ist Walser jetzt gar zu einem Feministen geworden?

Sirte soll heiliggesprochen werden, das möchte ihr Vater, der Immobilienhändler und Rüstungsindustrieangestellte Ludwig Zürn. Doch vorher muss Sirte Entscheidendes dafür tun, wie Walsers Erzähler anführt, der Lehrer Anton Schweiger, der bei den Zürns zur Untermiete wohnt: „Heiliggesprochen wird niemand, der an sich, mit sich, ein Wunder erlebt, sondern wer bei anderen ein Wunder bewirkt. (...) Also ans Werk.“

An das sich Sirte dann sofort macht. Sie sorgt dafür, dass ein Alkoholiker, der Ludwig Proll (!) heißt, nicht mehr seine Frau schlägt, sondern sie, und irgendwann tatsächlich mit dem Frauenschlagen aufhört. Ist das nicht ganz und gar großartig, staunenswert, göttlich? Ein feministischer Move gar? Ob dies die Intention von Martin Walser war?

An Merkwürdigkeiten und Sonderbarem herrscht in dieser an Seiten und letztlich auch Stoff sehr schmalen Erzählung jedenfalls kein Mangel. Nicht nur, dass Sirte einem Raben das Singen beibringt, gern mal in den Bodensee geht, wenn es stürmt, sie überhaupt häufig mal verschwindet.

Nein, auch Vater Zürn schmiert sich bisweilen mit Kuhfladen das Gesicht ein, dann wieder verprügelt er, schlimmer, zweifelhafter, seine Frau im Garten, während diese beim Pflanzen von Lupinen ist. Oder auch: „Herr Zürn vergewaltigte seine Frau des Öfteren am Vormittag.“ Was Walser aber nicht weiter verfolgt. Genauso wenig wie eine weitere Eigenheit seiner Heldin: „Sirte verteilte Todesurteile. Ihre Freundinnen wurden mit Exekutionen vertraut."

„Wenn mir nichts weh tut, gibt es mich nicht“.

Der Verlag jubelt in seiner Ankündigung, dass man hier wieder „mit Staunen“ die „herrlichen Walser-Sätze“ lesen könne, mutmaßlich solche wie „Kunst ist dazu da, alles schöner zu machen, als es ist“ oder „Weil es sinnlos ist, darf es sein“. Tatsächlich gibt es im Verlauf des Büchleins eine verstärkte Konzentration auf, genau: einzelne Sätze.

Denn das Ganze mündet in einen für die jüngsten Walser-Veröffentlichungen fast schon typischen Buch-Zerfall. Walser bekommt zwar noch den Erzählbogen mit dem Wunder und der Heiligsprechung hin, beschränkt sich jedoch im letzten Drittel des Bandes auf Notate, Sinnsprüche, Aphorismen und dialektische Übungen.

Sein Anton Schweiger nimmt da nur noch Aufzeichnungen, Tagebücher, Briefe oder Blätter von Sirte entgegen und zitiert daraus, und so steht in „Mädchenleben“ einigermaßen Gelungenes neben weniger Gelungenem. Sagen wir: „Ich bin die Zigarette in meinem Mund. Das macht mich unsterblich“. Oder: „Wenn mir nichts weh tut, gibt es mich nicht“.

Diese Sätze, man kennt sie zur Genüge, sie könnten beispielsweise auch in den vier „Meßmer“-Bücher stehen. Größtenteils sind sie dem 92-jährigen Schriftsteller viel gemäßer als seiner relativ jugendlichen Heiligen – aber gelernt ist gelernt, auch eine Legende braucht Rollenprosa.

Am wundersamsten dürfte es jedoch sein, dass Walser weiterhin unermüdlich Alterswerke aneinanderreiht. Wenn seine Sirte einmal sagt, sie wolle „kein Wunder, sie will einen Sinn für ihr Dasein“, spricht natürlich aus ihr der Schriftsteller Martin Walser. Dessen Daseinssinn besteht selbst in allerhöchsten Alter darin, zu schreiben.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false