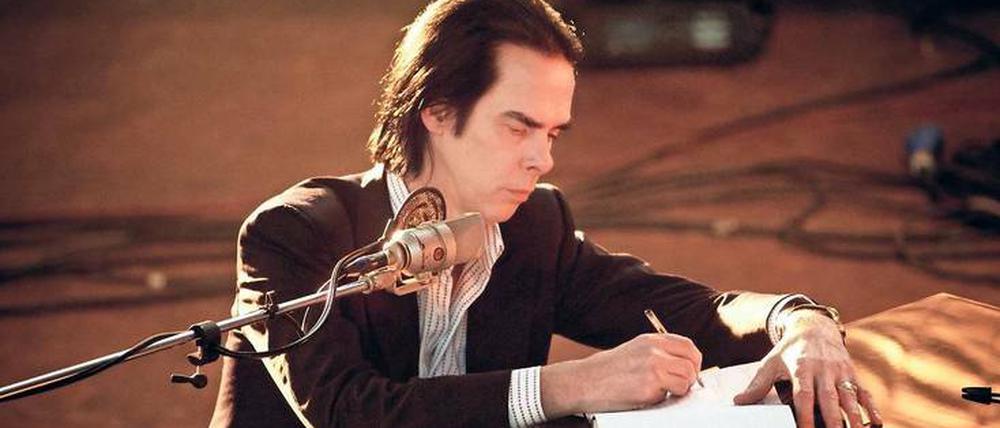

© Kerry Brown

Neues Album von Nick Cave: Schwarz sind alle meine Lieder

Nick Cave hat mit den Bad Seeds das berührende Album „Skeleton Tree“ aufgenommen. Darauf trauert er um seinen Sohn, der letztes Jahr tödlich verunglückte.

Das Leben war lange Zeit gut zu Nick Cave. Der in England beheimatete Australier, der seit den frühen Achtzigern die Popmusik mit Abgründigkeit und Düsternis infiziert hatte, in dessen Liedern Tod und Teufel, Mörder und Gemeuchelte ihr Unwesen trieben, hatte offenbar seinen Frieden gemacht.

Der stets in Schwarz gekleidete Fürst der Dunkelheit hatte dem Rock-’n’-Roll-Lifestyle abgeschworen, Drogenexzesse und Abstürze waren Schatten der Vergangenheit. Selbst sein Privatleben war nach Scheidung und Promi-Affären zur Ruhe gekommen. Mit seiner zweiten Ehefrau, dem Model Susie Bick, hatte er sich in Brighton niedergelassen und mit den 2000 geborenen Zwillingssöhnen Arthur und Earl ein familiäres Glück gefunden.

Das wirkte sich auch auf seine Musik aus. Denn nach schroffen Postpunk- Platten mit seiner Stamm-Band The Bad Seeds und seinem Nebenprojekt Grinderman wirkte „Push The Sky Away“ 2013 wie ein Regenbogen nach einem Gewittersturm: Melodien, Kinderchöre, Streicher, Humor! Und ein Sänger, der auf den in einem Chateau in der Provence eingespielten Songs zu großem Crooner-Format auflief, aber auch den manischen Prediger des Jüngsten Gerichts geben konnte: eine der wenigen Original-Stimmen des Pop in fantastischer Form, wovon man sich noch im Mai 2015 im Friedrichstadtpalast überzeugen durfte.

Nun erscheint eine neue Platte von Nick Cave & The Bad Seeds, die 16. dieser langlebigen, personell komplett durchrotierten Formation. Das Cover ist schwarz, eine fahlgrüne Computerschrift nennt Interpret und Titel: „Skeleton Tree“. Das erste Stück heißt „Jesus Alone“, zu unheilvoll sirrenden Synthie- Loops, tröpfelndem Piano, schnaufenden Streichern und einem jenseitigen Pfeifton singt, nein, flüstert Cave mit ersterbender Stimme „You fell from the sky / crash landed in a field“.

Kaum möglich, diese Worte nicht als Reflex auf die Katastrophe zu lesen, die in Nick Caves Leben eingebrochen ist: Am 14. Juli 2015 starb sein Sohn Arthur an den Folgen des Sturzes von einer Klippe bei Brighton. Das Trauma, die unsagbare Trauer sind in die knapp 40 Minuten von „Skeleton Tree“ eingebrannt, sind in jeder Note, jeder Textzeile zu spüren. Selbst ohne Kenntnis der Vorgeschichte gäbe es keinen Zweifel, dass hier Schlimmes passiert sein muss, so ermattet, wie erschlagen von einem bösen Schicksal, klingen die Songs. Und doch war die Arbeit an „Skeleton Tree“ so etwas wie ein therapeutischer Prozess, der Cave ins Leben zurückzufinden half.

Der Film zeigt Studiosessions und Gespräche

Dies wird durch einen wunderbaren Film dokumentiert, den der neuseeländische Regisseur Andrew Dominik parallel zu den Studioaufnahmen gedreht hat. „One More Time With Feeling“ wurde zur Plattenveröffentlichung in einigen Berliner Kinos vorgeführt (nochmals Sa 21 Uhr im Babylon Kreuzberg und So 20 Uhr im Colosseum) und zeigt in virtuos montierten 3-D-Schwarz-Weiß-Bildern nicht nur die Sessions der Band, wie sie die Stücke – meist ohne nachträgliche Overdubs – live aufgenommen hat, sondern auch herzzuschnürende Gespräche mit Cave und seiner Frau.

Der 58-Jährige sieht aus wie gewohnt: asketisch dünn, scharf geschnittener Anzug, zurückgekämmte Haare. Aber als um Worte ringende Vater offenbart der Künstler eine intime, private Seite, die man noch nicht gekannt hat. Berührend, wie Cave gut gemeinte Blicke von Nachbarn beim Bäcker deutet und sich fragt, wann er „ein Objekt des Mitleids“ geworden sei. Nebenbei räumt er mit einem gängigen Künstlerklischee auf, wenn er betont, ein Trauma wie dieses, das ihn in seinem Innersten verändert habe, sei keineswegs ein Antrieb für Kreativität.

Melodische oder rhythmische Reize fehlen weitgehend

Womöglich steckt darin das Dilemma dieser Platte: Sie ist, auch wenn man das nach so kurzer Zeit noch nicht abschließend beurteilen sollte, kein Highlight in Caves Œuvre. „Skeleton Tree“ besitzt interessante neue Ansätze, etwa in den assoziativen Texten, bei denen der Erzähler und Wortkontrolleur Cave Deutungshoheit abgibt. Erstaunlicherweise schwingt keine Wut durch die Songs, keine Anklage, eher ein Gefühl der Ratlosigkeit. Getragen wird diese Stimmung von den ruhig atmenden Arrangements, die von Nick Caves kongenialem Co-Komponisten, dem Violinisten Warren Ellis, ertüftelt wurden. Melodische oder rhythmische Reize fehlen weitgehend, alles Expressive ist aus der Musik und aus Caves Gesang herausgesogen. Nur wenige Akzente sprengen den getragenen Duktus auf: Thomas Wydlers gegen den pastoralen Ton anklöppelndes Schlagzeug in „Anthrocene“, Martyn Caseys Bassklumpen in „Magneto“. Und es gibt einen nah am Kitsch gebauten Klagegesang der dänischen Sopranistin Elsa Torp in „Distant Sky“, der Cave-Fans polarisieren könnte.

Mit einem mantraartig versöhnlichen „it’s alright now“ im sanften Titelstück schließt das Album, das nicht das beste, eventuell aber das wichtigste in Caves Karriere ist. Denn ohne diese dem Schmerz abgerungenen Lieder hätte die Welt einen großen Künstler vielleicht verloren.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false