© imago/Prod.DB

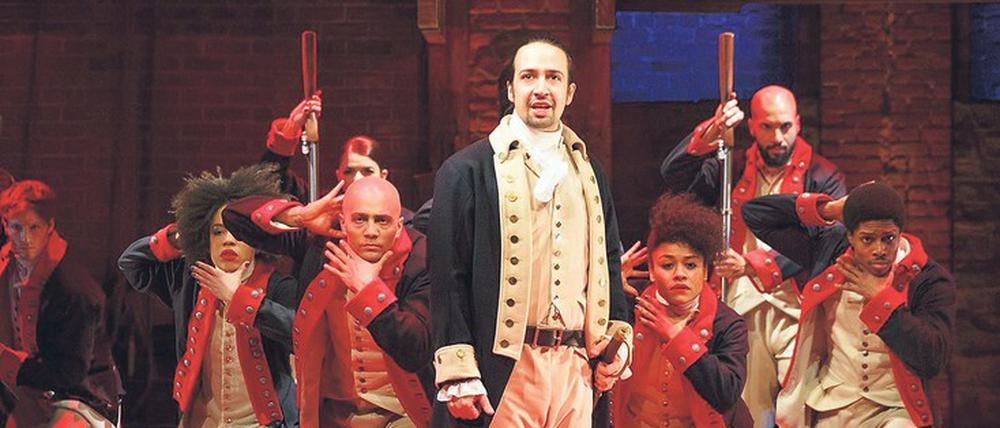

Musical "Hamilton" auf Disney+: Battle ums Weiße Haus

Das Hip-Hop-Musical „Hamilton“ über den amerikanischen Gründervater ist ein Pop-Phänomen. Jetzt läuft der Broadway-Hit als Stream bei Disney.

Fast wäre Alexander Hamilton von der Geschichte vergessen worden. 2015 erwog die US-Notenbank, seinen Kopf vom Zehn-Dollar-Schein zu entfernen und an seiner Stelle eine bedeutende Frau aus der amerikanischen Geschichte zu verewigen. Hamilton hatte im Pantheon der Gründungsväter von Beginn an einen schweren Stand.

John Adams, Benjamin Franklin und Thomas Jefferson gehörten zu den Unterzeichnern der Unabhängigkeitserklärung. Hamilton dagegen geriet als Ko-Autor der „Federalist Papers“ (neben James Madison und John Jay), einem emphatischen Plädoyer für eine US-Verfassung, in Vergessenheit. Dass er 51 der insgesamt 85 Essays des Dossiers selbst verfasste, war dabei vielleicht nicht ganz unmaßgeblich. Wer umgibt sich schon gerne mit Strebern?

An den Namen des Typen auf dem Geldschein (übrigens nur einer von zwei Nicht-Präsidenten) erinnerte man sich erst wieder, als er abgeschafft werden sollte. Dann aber eröffnete am 6. August 2016 im Richard Rodgers Theatre am Broadway Lin-Manuel Mirandas Hip-Hop-Musical „Hamilton“, das zuvor schon auf einer New Yorker Nebenbühne mit euphorischen Kritiken überhäuft worden war. Und plötzlich war das Immigrantenkind Hamilton, „Sohn einer Hure und eines Schotten“ (Miranda), in aller Munde.

Hip-Hop-Größen remixen die Songs

Theaterkarten waren so begehrt wie eine Einladung ins Weiße Haus, Barack Obama begrüßte das Ensemble per fist bump, und Hip-Hop-Größen wie Busta Rhymes und Questlove remixten die Songs. Heute kann jedes Schulkind „The Schuyler Sisters“ oder „The Room Where It Happens" mitsingen, der Rap-Battle im Kabinett zwischen Hamilton (Lin-Manuel Miranda) und Jefferson (Daveed Diggs) gilt als Broadway-Klassiker.

Der Name Alexander Hamilton war rehabilitiert. Ein Happy End: Jetzt muss Andrew Jackson vom Zwanzig-Dollar-Schein weichen, er soll für die Abolitionistin Harriet Tubman Platz machen, deren Lebensgeschichte ab nächster Woche in den deutschen Kinos zu sehen ist. Eine schwarze Frau und ehemalige Sklavin.

© AFP

Ab Freitag ist die Broadway-Inszenierung von „Hamilton“, die auf der Bühne wegen der Pandemie vorübergehend pausiert, auch in Deutschland auf dem Streamingkanal Disney+ zu sehen. Regisseur Thomas Kail („Fosse/Verdon“) und Miranda kennen sich schon lange, 2013 haben sie im Workshop „The Hamilton Mixtape“ erste Rohfassungen ausgearbeitet.

„Hamilton“ hat in den akademischen Kanon Eingang gefunden

Disney sicherte sich die Rechte an der Filmversion, die eigentlich erst im Sommer 2021 in die Kinos kommen sollte – ursprünglich geplant als Follow-up zu Mirandas erstem Kinofilm „In the Heights“, einer Adaption seines ersten Broadway-Hits. Da die Theater aber bis auf Weiteres geschlossen bleiben, ebenso wie die Kinos, hat Disney den Start kurzfristig vorgezogen und ins Netz verlegt.

[Behalten Sie den Überblick: Jeden Morgen ab 6 Uhr berichten Chefredakteur Lorenz Maroldt und sein Team im Tagesspiegel-Newsletter Checkpoint über die aktuellsten Entwicklungen. Jetzt kostenlos anmelden: checkpoint.tagesspiegel.de]

Es ist die letzte Phase einer beispiellosen Erfolgsgeschichte: „Hamilton“ hat sowohl in den Pop- als auch in den akademischen Kanon Eingang gefunden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die historisch-kritische Analyse des Stücks steht dabei einer euphorischen Würdigung der gesellschaftlichen Errungenschaften gegenüber. Mirandas Idee, die amerikanische Gründungsgeschichte mit einem rein afro-, asiatisch- und hispanisch-amerikanischen Ensemble zu erzählen (der einzige weiße Darsteller ist Jonathan Groff als King George III), hat entscheidend zum Erfolg von „Hamilton“ beigetragen.

Aber auch die mitreißenden Soul-, Jazz-,R’n’B- und Pophits, die Anleihen in der Geschichte der amerikanischen Populärmusik von Stephen Sondheim über Billie Holiday bis Beyoncé nehmen. „Immigrants get the Job done“ war schon vor Trump eine der meistzitierten Textzeilen des Stücks.

Selbstverständnis als Einwanderernation

Das Selbstverständnis Amerikas als Einwanderernation und Melting Pot der Minderheiten findet im Besetzungscoup genauso Ausdruck wie die Bühnen-Kanonisierung des Hip-Hop zwischen „Great American Songbook“ und „König der Löwen“.

Das große Egalitisierungsmanifest „Hamilton“ wurde lediglich dadurch konterkariert, dass man über viel Vitamin B verfügen musste, um eine der absurd teuren Theaterkarten zu ergattern. Da ist das Kino fraglos die demokratischere Instanz – beziehungsweise nun eben ein Streaminganbieter.

[Mit dem Newsletter „Twenty/Twenty“ begleiten unsere US-Experten Sie jeden Donnerstag auf dem Weg zur Präsidentschaftswahl. Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung: tagesspiegel.de/twentytwenty.]

Erstaunlich an „Hamilton“ ist, wie atmosphärisch Miranda der Transfer von der Bühne auf den Bildschirm gelingt. Kail hat die Aufführung an zwei Abenden im Juni 2016 mit neun Kameras gefilmt, seine Arbeit, wie auch der Schnitt, ist minimalinvasiv. Gelegentlich ein Close-up, dazu ein paar Kranfahrten: ansonsten verzichtet der Regisseur auf filmische Mittel, um der räumlichen Erfahrung der Inszenierung des Stücks gerecht zu werden.

Im ersten Akt spielt das Ensemble in einer maritimen Kulisse, eine Reverenz an Hamiltons Überfahrt aus der Karibik wie auch an seinen erfolgreichen Militäreinsatz gegen das britische Kriegsschiff „HMS Asia“ im Unabhängigkeitskrieg.

Hamilton wollte lieber an die Front

Hamiltons Karriere in Washington war eher ein Unfall. Eigentlich strebte er zurück an die Front, aber sein Mentor George Washington ernannte ihm zum Finanzminister. Die Wortduelle zwischen ihm und seinem politischen Kontrahenten Aaron Burr (Leslie Odom Jr.), der einen der elf „Tony Awards“ gewann, sind ein wiederkehrendes dramaturgisches Motiv in der 161-Minuten-Inszenierung.

Historisch akkurat ist das nicht, Miranda hat sich einige erzählerische Freiheiten genommen. Dafür hagelte es Kritik von Historikern, die sich sorgten, dass sein Stück, das inzwischen an vielen Schulen auf dem Lehrplan steht, ein verzerrtes Geschichtsbild abgeben könnte.

Als schwerwiegender wird allerdings angesehen, dass Miranda das Erbe der Sklaverei nicht thematisiert und historische Schwarze Persönlichkeiten im Stück überhaupt nicht vorkommen. People of Color sind, ein Kuriosum, ausschließlich in Rollen von Weißen zu sehen.

Afroamerikaner spielen Sklavenhalter

Dies hat dann etwa zur Folge, dass der afroamerikanische Darsteller Christopher Jackson einen Präsidenten spielt (George Washington), der Sklaven besaß. Wie auch die (in Mirandas Stück) Identifikationsfigur Angelica Schuyler (Renée Elise Goldsberry). Diese bittere Ironie entging Jackson schon damals nicht.

Vor dem Hintergrund eines neuen Rassismus-Diskurses in den USA, im Zuge der Proteste gegen die Ermordung von George Floyd, kommt der „Hamilton“-Film zu einem interessanten Zeitpunkt raus.

Hamilton selbst hatte gegenüber der Sklaverei eine kritische Haltung, obwohl er wohl auch kein Abolitionist war. Das Licht, dass die aktuellen gesellschaftlichen Debatten auf „Hamilton“ werfen, entlarvt aber wieder einmal die Kurzlebigkeit des Zeitgeistes.

„Hamilton“ ist ein Produkt der Obama-Jahre: dem Hip-Hop-Präsidenten, der sich nicht als „schwarz“ verstand und das Thema „Sklaverei“ aus politischem Kalkül mied. Dies alles ändert nichts daran, dass Miranda einen Pop-Meilenstein geschaffen hat. Die Songs gehen weiter gut ins Ohr. Nur die Politik muss immer wieder neu hinterfragt werden.

Ab heute auf Disney+

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false