© ddp

"Gran Torino": Gewissen der Nation

In seinem Film "Gran Torino" spielt Clint Eastwood einen geläuterten Rassisten – und rechnet mit seinen früheren Helden ab.

Wie hält der Mann sich bloß fit? Seit bald 55 Jahren arbeitet er als Schauspieler, seit 38 Jahren führt er Regie, dreht unermüdlich pro Jahr einen Film und steht wie Woody Allen auch selbst vor der Kamera, zuletzt beim oscar-prämierten „Million Dollar Baby“ und nun bei „Gran Torino“. Clint Eastwood wird nächstes Jahr 80! Zwar hält er es für unwahrscheinlich, dass er noch ein weiteres Mal den Helden und den Regisseur in Personalunion gibt, aber der Abschied vom Kino steht noch lange nicht an.

Vielleicht ist es nicht Fitness, sondern Sturheit. Wenn Eastwood etwas mit seinen Figuren gemeinsam hat, dann die Unerbittlichkeit, die teilt er sogar mit Angelina Jolie. In seinem letzten, erst im Januar gestarteten Film „Der fremde Sohn“ spielt sie die um ihren verschollenen Jungen kämpfende Mutter, die gegenüber den Behörden kein Jota nachgibt und deren Gesicht mit dem knallrot geschminkten Mund vor lauter verzweifeltem Trotz aussieht wie eine offene Wunde. Genauso ein Sturkopf ist Walt Kowalski in „Gran Torino“. Allerdings, mit schmalen Augen im gegerbten Reptiliengesicht, einer der verhärmten, verbitterten Art.

Walt Kowalski. Der Name erinnert an Stanley Kowalski aus „Endstation Sehnsucht“; in der Verfilmung von Elia Kazan war Marlon Brando der brutale Automechaniker und Kriegsveteran. Eastwoods Kowalski ist dessen gealterte Version: ein Koreakriegs-Veteran, der sein Leben lang bei Ford in der Fabrik gearbeitet hat und nun als Witwer auf der Veranda in der Vorstadt von Detroit sitzt, ab und zu seinen Labrador Daisy streichelt oder in der Garage seinen Gran Torino, Baujahr 1972. Den Rest der Welt hasst er.

Der Film zur Autokrise? Nein, nur eine Koinzidenz. Auch wenn sich die Kamerafahrten durch die verwahrlosten Suburbs von Detroit wie ein Menetekel ausnehmen. In Highland Park, wo der Film gedreht wurde, lebten früher die Autofamilien. Es liegt Wehmut im Blick auf die Überreste der einst goldenen Ära der Stadt. Aber Eastwood geht es um etwas anderes.

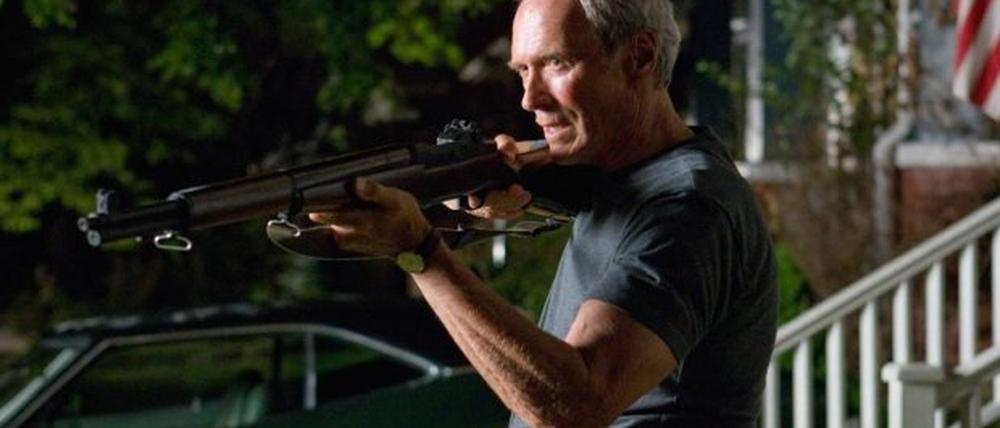

Das selbstgerechte, aggressive, marode Amerika, das ist Walt Kowalski. Ein Unsympath und Misanthrop, ein fluchender, spuckender Rassist mit M-1-Gewehr, dem der Kamm noch zusätzlich schwillt, als in die Nachbarschaft asiatische Migranten ziehen: eine Hmong-Familie. Zwar kämpfte das Minderheitenvolk während des Vietnamkriegs auf Seiten der USA, aber für Kowalski sind alle Asiaten bloß Schlitzaugen.

Verpiss dich. Weg da. Lasst mich in Ruhe. Walt Kowalski spricht nicht, er bellt, knurrt, grollt. Ein mordswütiger Köter, ein Biest. Wenn jemand es wagt, auch nur einen Fuß auf sein Grundstück zu setzen, kneift er die Augen noch enger zusammen. Alles macht ihn sauer. Die gepiercte, auf der Beerdigung seiner Frau bauchnabelfrei herumlaufende Enkelin. Der Sohn und die Schwiegertochter, die ihm ausgerechnet an seinem Geburtstag mit Prospekten von Seniorenresidenzen kommen. Die heruntergekommenen Häuser mit den schiefen Regenrinnen auf der anderen Straßenseite. Der blutjunge Pater, der ihm die Beichte abnehmen will. Er verscheucht ihn mit den Worten, er sei doch nur eine „verzogene, 27-jährige Jungfrau, die zu lange auf der Uni war“. Clint Eastwood als Walt Kowalski macht großen Spaß.

Dummerweise sind die Hmong von nebenan ausgesprochen kontaktfreudig. Sohn Thao (Bee Vang) soll den Gran Torino stehlen – die Straßengang seiner Cousins verlangt es als Initiationsritus –, Walt erwischt ihn. Tochter Sue (Ahney Her) nähert sich ihm unerschrocken, aus Dank für Walts Abwehrschlacht gegen die Gang wartet bald die gesamte Familie mit Geschenken auf. Verpisst euch! Bei Bier und Fleischspeisen gibt Walt schließlich nach.

Beginn einer Freundschaft, Läuterung des Antihelden: Er grantelt weiter, aber die Hmong-Oma übertrifft ihn locker beim Spucken. Thao braucht einen Vater, also bringt er ihm beim Barbier das Fluchen bei. Weil er begreift, dass die Migranten zu Amerika gehören, erklärt der Veteran der Cousinsbande den Krieg. Das patriotische, tapfere, tolerante Einwanderer- Amerika – auch das ist Walt Kowalski.

Die erste Hälfte von „Gran Torino“ hat das Zeug zur Komödie, so sehr markiert und karikiert Clint Eastwood die aus der Zeit gefallenen Helden seiner Karriere, all die Außenseiter, Zyniker, Revolverhelden und Rächer. „Dirty Harry“ sorgt als miesepetriger Rentner für Recht und Ordnung. William Munny, der Altwesternheld von „Erbarmungslos“, stellt sich erneut seiner Vergangenheit. Frankie Dunn, der Boxtrainer aus „Million Dollar Baby“, stemmt sich noch einmal gegen die eigene Resignation. Wenn Walt Kowalski in den Spiegel schaut, blicken all die Amerikaner zurück, die Eastwood je verkörpert hat.

In der zweiten Hälfte kippt die Story des Drehbuch-Newcomers Nick Schenk jedoch ins Drama; die Selbstironie weicht der Selbstkasteiung. Am Ende opfert Kowalski sich für die Nachbarschaft, wird zum Märtyrer in Bildern mit überdeutlich religiöser Konnotation. Es ist seltsam: Den Walt Kowalski, der rüde die Beichte verweigert, mag man lieber. Wenn Clint Eastwood einen Rassisten spielt, wirbt er mehr für Toleranz, als wenn seine Figur den Rassenhass überwindet. Warum muss er zum Messias überhöht werden?

Je älter er wird, desto mehr arbeitet sich Eastwood an den Traumata seiner Nation ab, an der Kriegsschuld- und der Gewaltfrage, am amerikanischen Machismo. Immer häufiger stellt er die Fragen auch an die eigene Person. „Es haben viele Unschuldige in meinen Filmen ihr Leben lassen müssen. Das stimmt mich traurig“, sagte er im „Morgenpost“-Interview. Es ist, als wolle er der legendären US-Filmkritikerin Pauline Kael im Nachhinein Recht geben, die „Dirty Harry“, den schmutzige Selbstjustiz übenden Inspektor Harry Callahan in Don Siegels Film von 1971, einst einen Faschisten nannte. Kowalski sühnt seine Koreakriegsschuld, und Eastwood scheint eine eigene Schuld abtragen zu wollen, die er mit der Verkörperung böser Amerikaner vermeintlich auf sich genommen hat.

Als gäbe es keinen Unterschied zwischen Wirklichkeit und Film. Wenn Clint Eastwood 2006 den Pazifikkrieg um Iwo Jima in zwei Filmen aus je amerikanischer und japanischer Sicht aufrollt und den Täter-Opfer-Perspektivwechsel probt, befragt er die historische Realität mit den Mitteln der Fiktion. Diesmal verwechselt er die Leinwand-Persona mit seiner Person. Erst ist es ein vergnügliches Spiel, dann wird es heiliger Ernst. Ein Opfergang aus schlechtem Gewissen. Er meint es gut, aber es ist ein unangenehmer Anblick.

Denn gerade Clint Eastwood verdankt das Kino entwaffnend ehrliche Bilder von den Arenen der Gewalt. Von der Prärie, den Straßen San Franciscos, dem Boxring. Ähnlich wie Martin Scorsese zeigt Eastwood ungerührt die Werkzeuge, die 44er-Magnum von „Dirty Harry“ oder die rostigen Messer und Äxte des Kindermörders in „Der fremde Sohn“. Eine Show, ein Schock. Kowalski braucht nur sein Gewehr in die Hand zu nehmen, und man weiß sofort, wie locker in Amerika mitunter die Schusswaffen sitzen. Aber dann zückt er nicht die Pistole, sondern zeigt nur mit dem Finger auf seinen Feind. Peng, du bist tot. Totenstille Szene, meisterliche Pantomime der Waffengewalt. Wieso dann ein schlechtes Gewissen?

Vielleicht ist es nicht Fitness, auch nicht Sturheit, sondern Eastwoods ausgeprägter Gerechtigkeitssinn, der ihn nicht zur Ruhe kommen lässt. In „Der fremde Sohn“ zeigt er erst das Verbrechen, dann die Hinrichtung des Verbrechers, wie in „Kurzer Film über das Töten“. Beides ist kaum auszuhalten. In „Gran Torino“ zeigt er den Krieg mitten im Frieden – langer Film über die Sühne. Zurzeit dreht Clint Eastwood in Südafrika. In „The Human Factor“ spielt Morgan Freeman einen, der berühmt ist für seine Gewaltlosigkeit: Nelson Mandela.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false