© Sven Döring / Agentur Focus

Takis Würger und „Stella“: „Der Vorwurf der Leichtfertigkeit trifft mich“

Sein Roman "Stella" hat eine heftige Literaturkritik-Debatte ausgelöst. Takis Würger über seine Recherchen, Erinnerungskultur und die Stimmung 1942 in Berlin.

Herr Würger, hätten Sie vor der Veröffentlichung Ihres Romans gedacht, dass es eine derartig heftige Kontroverse geben würde?

Ich glaube jeder Autor, der eine fiktive Liebesgeschichte schreibt, die im Berlin des Jahres 1942 spielt, ist sich bewusst, dass dieser Stoff sensibel behandelt werden muss – und dass so ein Roman das Potential hat, eine Debatte auszulösen. Damit habe ich gerechnet. Die Schärfe der Diskussion hat mich überrascht.

Diese Schärfe hat sicher mit einem gewissen Pathos in manchen Ihrer Sätze zu tun. Das hat Ihnen den Vorwurf eingebracht, Holocaust-Kitsch geschrieben zu haben. Gab es da nicht auch die Überlegung, Dezenz walten zu lassen?

Ich erzähle die Geschichte eines jungen Mannes, der nach Berlin kommt, der bis dahin wenig Liebe erfahren hat, und der sich in Berlin in eine junge Frau verliebt. Darüber ist er glücklich. Wenn so ein naiver Erzähler wie dieser Friedrich in meinem Roman neben der Frau, die er liebt, im Bett liegt, und Sätze sagt, die manche Leute kitschig finden, finde ich das in Ordnung. Zu Ihrer Frage, ob man es anders hätte schreiben können: Für mich war das die richtige Sprache.

Wie stehen Sie zu Vorwürfen, Sie seien zu leichtfertig mit dem Stoff umgegangen, hätten literarisch und auch moralisch versagt?

Der Vorwurf der Leichtfertigkeit trifft mich schon, denn er ist letztlich eine leere Behauptung. Ich habe mich zweieinhalb Jahre mit der historischen Stella Goldschlag und ihrer Geschichte beschäftigt. Ich war letztes Jahr zweimal in der Gedenkstätte in Auschwitz und auch in Yad Vashem in Israel und habe dort recherchiert. Ich war zweieinhalb Monate lang in Tel Aviv und habe mich fast jeden Tag mit Noah Klieger getroffen. Noah hat Mengele und das Vernichtungslager Auschwitz überlebt. Wir haben auch darüber gesprochen, ob ein 33-jähriger Deutscher ohne jüdischen Familienhintergrund ein Buch über die Shoah schreiben darf. Noah hat gesagt: Warum denn nicht? Es kommt ja nicht darauf an, wie du deinen Gott nennst, sondern was für ein Buch du schreibst. Der Erzähler in meinem Roman ist naiv und leichtfertig, bin ich deshalb leichtfertig?

Gab es denn auch Skrupel oder Bedenken beim Schreibprozess?

Stella Goldschlag, die historische Figur, hat bei mir viele Fragen aufgeworfen, auf die ich keine Antworten weiß. Deshalb habe ich mich dagegen entschieden, einen Roman aus ihrer Perspektive zu schreiben. Ich hätte da Bedenken gehabt und habe deshalb die Perspektive des jungen Mannes gewählt. Ich wusste, dass ich achtsam mit dem Thema umgehen muss. Wenn ich geglaubt hätte, das wäre unmöglich, hätte ich es nicht getan.

Warum ist dieser Friedrich Schweizer?

Ich wollte die künstliche Situation erschaffen, dass ein neutraler Beobachter nach Berlin kommt, eben ein Schweizer. Das war ja wirklich nicht Usus, dass man 1942 mal nach Berlin fährt, um zu schauen, wie es dort ist. Deswegen so eine sonderbare Figur mit ihrer ganz eigenen Motivation.

Trotzdem wirkt die Motivation ihrer Figur merkwürdig konstruiert, unter anderem auch das Nachtleben Berlins kennenzulernen – ausgerechnet zu dieser Zeit, zu einer Kriegszeit. Das wirkt unglaubwürdig.

Im Kriegsberlin, von dem Sie sprechen, gab es 1942 noch geheime Jazz-Clubs, da gab es dieses „Grand Hotel“, das Adlon, da haben die Menschen noch gefeiert, noch geliebt, noch gelebt. Die Propaganda der Nazis machte ihnen ja auch vor, dass Deutschland den Krieg immer noch gewinnen würde. Aus heutiger Perspektive, klar, war das die Zeit kurz vor Stalingrad, vor den flächendeckenden Bombenangriffen auf Berlin, vor dem D-Day, vor den Bildern, die wir von dem zerbombten Berlin im Kopf haben.

Woher wissen Sie das so genau, wie die Menschen in diesem Berlin gelebt haben?

Ich habe mich von drei Historikern bei der Arbeit an diesen Roman beraten lassen, dutzende Bücher von Zeitzeugen gelesen, ich war in den Museen in Berlin, in denen diese Zeit dokumentiert ist. Ich habe versucht, eine fiktive Liebesgeschichte in einem historischen Kontext zu schreiben. Ja, es wurden im Adlon bei Bombenalarm Schokolade und Rotwein im Bunker serviert, das war so. Das habe ich aus der Chronik des Adlons. Es trifft mich, dass mir vorgeworfen wird, ich hätte das leichtfertig so hingeschrieben.

Trotzdem stellt sich die Frage, warum Sie auf das dekadente Leben Ihrer Figuren so abheben, mit dem SS-Offizier Tristan van Appen zum Beispiel, der französische Delikatessen liebt, Jazz hört etc.

Ich habe einen Roman geschrieben. Darf in einem Roman ein SS-Offizier keinen Camembert essen? Ich habe das als Kontrast angelegt, denn natürlich haben sich viele Berliner zu der Zeit Gedanken gemacht, wie sie überhaupt etwas zum Essen bekommen. Aber es gab eben auch Luxus. Dekadenz kennzeichnet das Leben meiner drei Figuren, des Erzählers, von Stella und des Tristan von Appens, das wollte ich so, das war kein Versehen.

"Ich finde nicht, dass zwei Jahre wenig für ein Buch mit 200 Seiten sind"

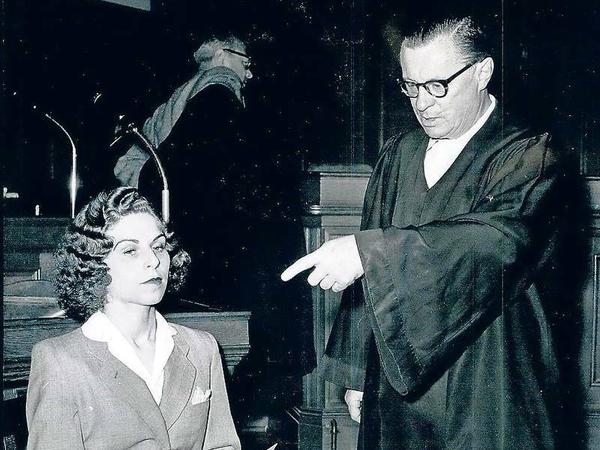

© imago/ZUMA/Keystone

Wie sind Sie zu der Geschichte überhaupt gekommen? Es wirkt lapidar, etwas breitbeinig, wie Sie das in einer Werbebroschüre erklären: Dass Sie mit einem Freund nach einem Theaterbesuch Bier getrunken und über das Musical „Cabaret“ gesprochen haben, über die deutsche Vergangenheit und er Ihnen dann von Stella Goldschlag erzählt hat?

Ja, ich habe ein Theaterstück gesehen, danach auf dem Bordstein ein Bier getrunken und über deutsche Geschichte gesprochen. Ich kann da nichts Lapidares oder Breitbeiniges dran erkennen.

Und dann machen Sie schnell mal einen Roman draus, so ist auch oft zu hören, dafür brauche man doch, um es ordentlich zu machen, viel mehr Zeit.

Ich kenne diese Vorwürfe. Ich finde nicht, dass zwei Jahre wenig Zeit für ein Buch mit 200 Seiten sind. Es waren zwei intensive Jahre meines Lebens.

Sie haben in den Roman die Zitate aus den Akten des Prozesses über Stella Goldschlag vor einem Militärtribunal der Sowjets montiert, die stehen etwas unverbunden neben Ihrer Liebesgeschichte.

Ich wollte dieser naiven Perspektive meines Erzählers eine andere hinzufügen, geschrieben in diesem kalten Polizeideutsch. Die Leser und Leserinnen sollen früher als der Erzähler begreifen, dass hier noch ganz andere Dinge passieren als eine Liebesgeschichte, dass Stella mit der Gestapo kollaboriert.

Dazu kommen Zeitachsen vor jedem Monatskapitel. Darin irritieren Geburtsdaten von Menschen, die 1942 geboren sind wie Paul McCartney, Alice Schwarzer oder Wolfgang Schäuble. Das wirkt etwas lax, so obenhin popjournalistisch.

Lange Zeit verläuft die Geschichte von Friedrich, Stella und Tristan von Appen wie ein Kammerspiel in einer Luxuskulisse. Deshalb war es mir wichtig zu zeigen, dass hier gleichzeitig ein verbrecherisches Regime am Werk ist und den Mord an europäischen Juden plant. Natürlich kann vieles an dem Roman kritisiert werden, aber ich glaube, es ist nicht meine Aufgabe, als Schriftsteller den Roman zu verteidigen.

Hatten Sie das Gefühl, beim Schreiben Stella Goldschlag näher gekommen zu sein?

Die historische Figur Stella Goldschlag hat bei mir Fragen aufgeworfen, gerade was ihre Schuld betrifft, auf die ich keine Antwort finden würde, das wusste ich früh. Zum Beispiel: Wie ist diese Frau mit ihrer Schuld umgegangen? Diese Frau, die von den Nazis zur Täterin gemacht wurde. Ich hoffe, dass dieser Roman seinen Wert hat, auch ohne dass ich diese Antworten gebe. Ich hoffe, dass nach der Lektüre ein paar mehr Menschen über den Terror der Nazis nachdenken.

Immer wieder steht in der Debatte jetzt unausgesprochen mit im Raum: Ihr Roman könnte die Relativierung von deutscher Schuld zur Folge haben.

Die Stella in meinem Roman, diese fiktive Figur, ist laut der Nürnberger Gesetze der Nazis eine Jüdin. Sie glaubt nicht an Gott, sie empfindet sich nicht als Jüdin. Ich habe versucht, deutlich zu machen, wie boshaft und grausam die Nazis waren. Ich kann in keinem Aspekt meines Romans erkennen, dass ich deutsche Schuld relativiere.

Wie ist das mit der Erinnerungskultur heutzutage, wird es mit dem Aussterben der Zeitzeugen schwieriger werden, sich authentisch und gewissenhaft zu erinnern?

Ich habe gerade eine Studie gelesen, in der es heißt, nur 59 Prozent der über 14-jährigen Schüler wissen, dass Auschwitz-Birkenau ein Vernichtungslager der Nazis war. Ich finde unbedingt, auch meine Generation muss sich dieses Themas annehmen.

Auf dem Cover bewirbt Daniel Kehlmann ihren Roman mit den Worten, dass Sie „das Unerzählbare“ erzählen. Das klingt weniger nach Sorgfalt, sondern marktschreierisch.

Ich bin dankbar dafür, dass ein so kluger und großer Schriftsteller wie Daniel Kehlmann meinen Roman gut findet. Er hat das ja im Verlauf der Debatte noch einmal bekräftigt. Dieser Satz von Kehlmann ist ein dickes Schild in diesen Tagen.

Seit zehn Tagen wird die Debatte um ihren Roman nun geführt. Haben Sie daraus schon Lehren für Ihr Schreiben abgeleitet?

Alle wichtigen Ereignisse im Leben eines Schriftstellers beeinflussen das Schreiben. Natürlich geht mir das mit dieser Debatte so, mit dem Erscheinen dieses Romans überhaupt. Ich bekomme in diesen Tagen viele anrührende E-Mails von Buchhändlern und Buchhändlerinnen, die mir sagen, ich solle das durchstehen und weiterschreiben, weiter literarische Stoffe bearbeiten. Dafür bin ich dankbar. Und weiterschreiben, das werde ich tun.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false