© PNN / Ottmar Winter

Fundstücke in der Quarantäne: Nanu, was machst du denn hier?

Wer in Coronazeiten anfängt, seine Wohnung aufzuräumen, erlebt Überraschungen. Acht Autorinnen und Autoren präsentieren ihre Fundstücke.

SEESCHNECKEN

Eine graue Straußenfeder, in deren Flaum der Staub tanzt. Ein fleckiges Brillentuch, zugesandt als Geburtstagsgruß eines längst in den Ruhestand getretenen Optikers. Ein Tütchen Zucker, vor reichlich zwei Jahrzehnten eingesteckt im Caffè del Tasso in der Oberstadt von Bergamo, wo im Schatten des Doms seit 1476 Gäste bedient wurden, bis vor Kurzem. Ein zerknautschter Plastikbeutel, dessen Inhalt den Transatlantikflug erleichtern sollte, mit Schlafbrille und Söckchen einer untergegangenen Fluglinie, die einst den Namen dieser Stadt trug. Der Korken einer Weinflasche, auf den „S.O.S.“ eingebrannt wurde.

Ein Schuhkarton, überquellend von Notizbüchern, mitgebracht von überallher, die weißen Seiten unberührt. Ein Lederarmband mit ungekannter eingeprägter Losung in georgischen Schriftzeichen. Gehäuse von Seeschnecken, die auf dem Weg vom Meer irgendwann ihre Spitzen eingebüßt haben. Bernsteinsplitter. Ein Kästchen mit Manschettenknöpfen, die in Silber unbeholfen Weintrauben nachzuahmen suchen. Fünf Dutzend Kugelschreiber, die in stiller Anklage ihrer Stunde harren. Ich besitze viel, das nie wirklich mir gehört. Ulrich Amling

© Thilo Rückeis

ITALIENISCHE KÜSSE

Er steht leicht verstaubt zwischen Schalen, Kästchen und anderem von Reisen mitgebrachten Krimskrams. Früher sagte man Souvenirs dazu, auch ein verbrauchtes Wort. Ich erinnere mich daran, wie ich den kleinen blauen Cinquecento gekauft habe, es war an einem sonnigen Januartag in Siracusa. Am Wasser, dort, wo es hinaufgeht in die Altstadt von Ortigia. Es war mein Geburtstag, und ich machte mir das Gebinde in einer Pasticceria selbst zum Geschenk. Während mein Freund J. Cannoli in allen Geschmacksrichtungen probierte, sah ich auf dem Tresen das blaue Wunder: „Perugina Baci“ und den Spielzeug-Fiat mit dem Schriftzug der süßen Firma, in knisternder Präsentverpackung mit Schleife. Dunkle Schokolade mit Haselnussfüllung in silbrigem Papier.

Mein kleiner 500, etwa so groß wie eine weibliche Faust, fährt auch recht gut: Man zieht ihn am Boden nach hinten und lässt los. Man kann die Türen öffnen und die Sitze zurückklappen. Nicht dass ich das Baci-Mobil vergessen hätte. Er gehört zu den vielen Dingen, die in einer Wohnung sind, die Atmosphäre ausmachen und die man nie wahrnimmt. Jetzt steht das Kleinod (noch so ein altes Wort) auf dem Schreibtisch und erinnert an Italien. An die Freunde, die dort nicht auf die Straße dürfen. Die ich in ein paar Wochen besuchen wollte. Er hat sich mir in dem geordneten Durcheinander auf der Schlafzimmerkommode nicht grundlos wieder gezeigt. Rüdiger Schaper

© Rüdiger Schaper

ZITRUSNOSTALGIE

Das mit dem papierlosen Büro klappt nie. Im Homeoffice stiebt jeden Morgen der Wind in den Blätterhaufen neben dem Schreibtisch. Aber halt, im Regal stehen ja Pappschuber herum, einer könnte den Blattsalat aufnehmen. Was ist da eigentlich drin? Gedacht, gekramt. Staubflusen steigen auf. Es findet sich: eine Inselkarte von Amrum in den Grenzen von 1986, ein vergilbter Artikel über einen nie besuchten Milchladen in Dresden, eine Broschüre des Parkfriedhofs Hamburg-Ohlsdorf und ein Zitronenpapierchen, säuberlich gebügelt.

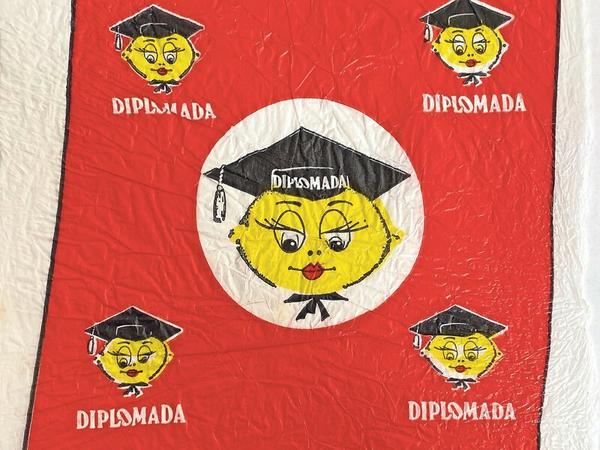

Nee, oder? Wo stammt dieses Relikt der Konsumkultur her? Besser bekannt als Orangenpapier, ist die seit dem 19. Jahrhundert verbreitete, werbeträchtig bedruckte Schutzhülle kostbarer Zitrusfrüchte nur noch Sammlern ein Begriff. Angesichts des Magisterhuts, den die lieblich lächelnde Zitrone Marke „Diplomada“ trägt, dämmert’s. Das Papierchen verschönerte einst die im Copyshop vervielfältigte Einladung zur Examensparty. Auweia, lange her. Es muss ein lustiges Fest gewesen sein. Ich kann mich an gar nichts erinnern. Gunda Bartels

© Gunda Bartels

PHRASEN-DRESCH-MASCHINE

Plötzlich fällt sie zwischen zwei Aktenordnern heraus: die Phrasen-Dresch-Maschine. Ein rotbraunes Rechteck mit drei eingestanzten Papierrädern. Dreht man daran, erscheinen in den Sichtfenstern Adjektive und Substantive. Die hat vor langer Zeit mal das „Übersetzerkollegium Straelen“ gesammelt, als Abfallprodukt ihrer Fronarbeit „in der Wortspielhölle“. Zu Studienzeiten schenkte ein Kommilitone mir den Formulierungshelfer, der bis zu 8000 völlig überflüssige, perfekt ausgehöhlte Leerformeln bereithält. Mithilfe der einen Seite lassen sich progressive Floskeln zusammenschrauben, zum Beispiel „emanzipatorische Identifikations-Relevanz“, „kreative Koalitions-Flexibilität“ oder auch „ambivalente Fluktuations-Tendenz“.

Die andere Seite spuckt konservative Redundanzen aus wie „abendländische Schicksals-Bewältigung“, „erhabene Erinnerungs-Verantwortung“ oder sogar „mannhafte Seins-Verstrickung“. Die wiedergefundene Phrasen-Dresch-Maschine ist jetzt an einem sicheren Ort deponiert. Falls es mit dem Tageszeitungsgeschäft mal zu Ende geht und ich Lokalpolitiker werde, könnte sie von Nutzen sein. Zwecks „systematisierter Motivations-Akzeleration“. Frederik Hanssen

© Foto Frederick Hanssen

ZWETSCHGEN AUS BAYERN

Es ist gar nicht so einfach, in der Isolation für Abwechslung auf dem Speisezettel zu sorgen. Der Plan lautet: Überblick gewinnen, ausmisten, nach vorn legen, was sich hinten angesammelt hat. Im Gefrierfach finde ich ein von Eiskristallen überzogenes Paket. Im ersten Augenblick kann ich gar nicht erkennen, was es ist, und lasse die weiße Schicht schmelzen. Dann kommen mir fast die Tränen: Verborgen hinter Tiefkühlspinat und Rohkost ist ein Schatz auf getaucht, ein Gruß aus einer anderen Zeit: Zwetschgen! Nicht die kleinen mickrigen, die man in Berlin im Supermarkt bekommt, sondern Zwetschgen, die ich bei meinen Eltern in Bayern gepflückt habe. Wie lange ist das her? Ein Jahr? Länger? Bayern, Eltern ... alles unerreichbar im Moment.

Und der nächste Gedanke: Ich bin allein, da gibt es nur eins: Quarkauflauf! Ein Gericht, das ich liebe, weil es mich an meine Kindheit erinnert. Eine Leidenschaft, die niemand sonst teilt. Wem auch immer ich den Auflauf bisher angeboten habe, egal zu welcher Party ich ihn mitnehme, er kommt nicht an. Höflichkeitsstücke werden probiert, jede Lemon Tarte läuft besser. Quarkauflauf in Gesellschaft bringt nichts. Erschwerend kommt hinzu: Ich mag ihn dunkel, die Kruste fast verbrannt. Und ich liebe ihn eben mit Zwetschgen. Jetzt kann ich schwelgen. Zum Essen kommt heute eh keiner. Birgit Rieger

© Nicholas Gemini/Wikipedia

BLÜHINSELBOTE

Friedhöfe haben viele Gesichter. Sie sind auch Orte des Lebens, taugen als Parks, grüne Lungen, Blühinseln. Und meist sind sie langfristig dem Zugriff von Investoren entzogen. Die Natur, in Ruhe gelassen, findet alleine in die Balance. Oft sind Friedhöfe auch ein Architektur-Parcour, ein aufgeschlagenes Buch der Stadtgeschichte. Zum Beispiel Melaten in Köln: Willy Millowitsch und Dirk Bach liegen hier, unter Eichen finden sich über 100-jährige, kunstvoll gemauerte Mausoleen, die nicht selten die Ausmaße kleiner Villen erreichen. Beim letzten Besuch nahmen wir am Eingang einen Flyer mit, der für die Kölner Wiesen wirbt.

Was man da alles lernt über Flora, Fauna, Wildkräuter, Obstbäume, Insekten, Biodiversität! Wiesen, die man sich selbst überlässt, gehören zu den artenreichsten Lebensräumen der Erde, ein Regenwald im Westentaschenformat. Der Flyer ist mir beim Aufräumen in die Hände geraten, ein Papier, das vieles zugleich ist: Trost in Corona-Zeiten, Souvenir, Erinnerung an einen schönen Tag, ein Stück Aufklärung – und der Appell, endlich dem NABU beizutreten. So was kann man doch nicht wegwerfen! Udo Badelt

© Soeren Stache/dpa

ICH IN ROSA

Bin das wirklich ich auf diesem Foto? Muss wohl, ein Ich aus einer anderen Zeit. Allein das Outfit: rosa Hemd, die Ärmel zugeknöpft, seltsam ausgewaschene Jeans, dunkle Haare („straßenköterblond“ eigentlich), ohne Grau. Anderes Alter, andere Kleidung, anderer Raum: So sah es aus Anfang der nuller Jahre in der „taz“-Kulturredaktion, wo ich seinerzeit tätig war. Um ehrlich zu sein: nicht viel anders als in meiner Ecke im Großraumbüro der Tagesspiegel-Kulturredaktion. Vom „papierlosen Büro“ war damals schon die Rede, nur stand dem die Unordnung der „taz“-Kultur entgegen.

Überall gelbe Postkisten mit Büchern und Kunstkatalogen, vergilbte Telefonlisten und Aufkleber von Berliner Indielabels an den Scheiben zum Flur, Bücherstapel rechts von mir, im Hintergrund die Bibliothek des 2007 viel zu früh verstorbenen Kunstredakteurs Harald Fricke. Im übrigen sah es 2018, als ich die „taz“ noch mal besucht habe, ähnlich aus. Das Foto ist trotzdem historisch: Die „taz“ ist umgezogen, ihr altes Haus ist ein Coworking Space, genutzt von den Mitgliedern des Betahauses. Wie es jetzt wohl dort ausschaut? Gerrit Bartels

© Gerrit Bartels

FEINE KOST

Auf der Suche nach dem Apfelkuchenrezept, das am Ende verschollen bleibt, entdecke ich im Küchenregal jede Menge andere Anregungen. Ein aus dem Internet ausgedruckter Rote-Bete-Salat mit Ziegenkäse. Komplizierte Flammeris und Granités, ausgerissen aus einem Frauenmagazin und nie ausprobiert. Dazwischen klemmt eine Kollektion kulinarischer Anleitungen aus dem Schöneberger Kochhaus, als es mit seinen Filialen in Hamburg, Köln, München, Münster und Regensburg noch nicht pleitegegangen war.

Gut hatte das geschmeckt: „Fusilli mit Ricotta und frischem Babyspinat“ oder „Marokkanisches Gemüsecurry mit Kichererbsen, gegrillter Paprika“ oder „Birnen-Risotto mit grünen Bohnen, Rosmarin und Tiroler Speck“. Mir läuft Wasser im Mund zusammen, wir besorgen gleich die Zutaten. Gemeinsam kochen, essen, bei Tisch miteinander reden, das gehört jetzt zu den schönsten Beschäftigungen in der Abgeschiedenheit der eigenen vier Wände. Hoffen wir, dass der Feinkostlieferant, der das Kochhaus übernommen hat, die Coronakrise übersteht. Nicola Kuhn

© Nicola Kuhn

SCHLOSSPROTOKOLL

Anruf vom Vater, gerade kam die Eilmeldung, dass das Humboldt Forum brennt – es war dann zum Glück nur ein Gussasphaltkessel. Mensch, sagt er, mit seinen 87 Jahren hat er gerade sein endlos langes Bücherregal entmistet und dabei das Bundestagsprotokoll zur Schloss-Debatte gefunden. 6. Juni 2002, 239. Sitzung. Den dicken Packen Papier – auf Seite 23 955 geht’s los, Tagesordnungspunkt 12 – hatte er sich damals schicken lassen.

Der Streit um Replik oder Moderne war heftig und mit der Sitzung vom 6. Juni längst nicht vorbei. Den Satz von FDPMann Dieter Rexroth, er traue keinem zeitgenössischen Architekten einen Entwurf zu, der dem ästhetischen Empfinden der nächsten 100, 200, 250 Jahre standhalten könne, hat mein Architekten-Vater rot angestrichen. Eine Ohrfeige für seine Zunft! Und ein Symptom für Mut- und Fantasielosigkeit. Aber mein Dad wollte es wissen.

Wer vertritt was, mit welchen Argumenten? Drei Barockfassaden, der Schlüterhof, Orientierung an der „Stereometrie“ des Stadtschlosses, kurz: Wiederaufbau, das war Variante A. Ein offener Wettbewerb, der auch Zeitgenössisches zulässt: Variante B. Kosten wurden nicht erörtert, steht in der beigefügten Beschlussempfehlung. Kein Wunder, dass es dann schnell ging. Am 4. Juli wurde der Wiederaufbau beschlossen, fast drei Viertel der Abgeordneten stimmten dafür. Christiane Peitz

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false