© Siebenhaar Verlag/privat

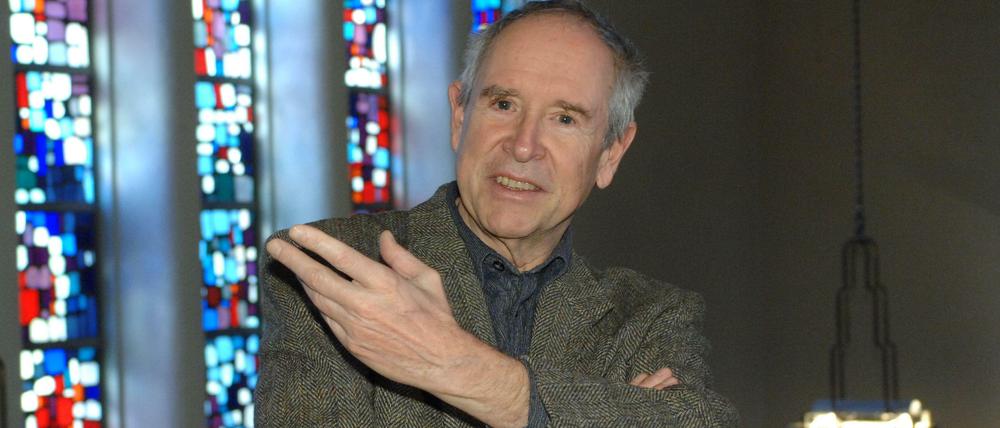

Ex-Intendant der Berliner Festspiele: Ulrich Eckhardt, der Impresario

Als Chef der Berliner Festspiele prägte Ulrich Eckhardt 28 Jahre die Stadt, überstand zehn Kultursenatoren und sieben Bürgermeister. Nun blickt er in einem Buch zurück.

West-Berlin: Für Ulrich Eckhardt war das nicht die eingemauerte Teilstadt, sondern ein Laboratorium. Ein Ort, an dem man mit den Mitteln der Kunst in die gesellschaftlichen Debatten eingreifen, historische Prozesse begleiten konnte. Unglaubliche 28 Jahre lang hat er das getan, als Intendant der Berliner Festspiele.

24-jährig kam der 1934 geborene Eckhardt erstmals nach Berlin, aus der westfälischen Provinz, wo es nur um das „Raffen und Aufbauen“ ging, um den Ort zu erleben, an dem die deutsche Nachkriegsgeschichte mit Händen zu greifen war. Nach der Promotion zum Doktor der Rechtswissenschaften sowie einem Musikstudium, nach Stationen als Korrepetitor am Stadttheater Münster und als Kulturdezernent in Bonn übernahm er 1972 dann die Berliner Festspiele. Tatendurstig und vom Ethos des Hilmar-Hoffmann-Leitspruchs „Kultur für alle“ durchdrungen begann er, die Institution umzubauen. Von einem ideologischen Festival zu einer „Agentur, die in alle Richtungen kommuniziert“. Die Festspiele sollten nach seinem Willen nicht länger nur „Schaufenster des Westens“ sein – und dadurch mit dem Rücken zur Mauer stehen.

Erinnerungskultur bildete den Hauptpfeiler seiner Arbeit

Eckhardt wechselte die Blickrichtung, interessierte sich bewusst für die DDR, den Osten Europas, die Sowjetunion, knüpfte Kontakte jenseits des Eisernen Vorhangs, baute durch Kulturaustausch Brücken, über die später auch Politiker gehen konnten. Das Schlupfloch dafür hatte er mit geübtem Juristenauge in seinem Vertrag ausgemacht: Als Geschäftsführer einer GmbH, die sowohl von Berlin wie auch vom Bund getragen wurde, konnte er sich wie der Vertreter einer Handelsgesellschaft frei bewegen, musste nicht von Berlin über Frankfurt nach Moskau reisen, sondern konnte auch gleich von Schönefeld aus starten. Durch diese intensive Beschäftigung mit den Nachbarn im Osten hatte er nach 1989 dann auch ein feineres Sensorium für die wunden Punkte der Wiedervereinigung als die meisten Akteure aus dem Westen.

Kühne Ausstellungsprojekte hat Ulrich Eckhardt realisiert, teilweise gegen erheblichen Widerstand: „Preußen – Versuch einer Bilanz“ 1981, „Berlin, Berlin“ 1987, die „Jüdischen Lebenswelten“ 1992, die „Deutschlandbilder“ 1997, die „Sieben Hügel“ zur Millenniumfeier. Neben der Konzeption der alljährlichen „Berliner Festwochen“ bildete die Erinnerungskultur stets einen Hauptpfeiler seiner Arbeit, er hat den Gropius-Bau als Museum wachgeküsst, die „Topographie des Terrors“ ermöglicht, die 750-Jahr- Feier der Stadt gestaltet – und sich dabei stets als Protagonist einer Kulturförderung begriffen, „die das Risiko belohnt, das Experiment und den Widerstand fördert und nicht die Anpassung“.

Er tritt selbst als Organist auf

Den Begriff „Kulturmanager“ lehnt er für sich ab, weil das zu sehr nach betriebswirtschaftlichem Denken klingt, nach Gewinnmaximierung und Massenentertainment. Ulrich Eckhardt will „Impresario“ genannt werden, sieht sich als „verantwortungsvollen Arbeiter im Weinberg der zivilen Gesellschaft“. Den „Freiraum der Künste“ zu sichern war immer sein Ziel: „Denn dafür bekommen wir Geld.“

Seit seiner Pensionierung 2000 spielt die Musik wieder die Hauptrolle in Ulrich Eckhardts Leben, als Organist tritt der mittlerweile 84-Jährige regelmäßig auf, in Berlin und darüber hinaus. Aber auch sein kulturpolitischer Geist ist weiterhin wach. Und der drängte ihn – verbittert über die „immersive Selbstbeschau“ der aktuellen Akteure –, sein Erbe in Buchform zu bringen. „Über Mauern geschaut“ heißt das Ergebnis, das im Untertitel die Klärung der Frage verspricht: „Was Kultur kann – und soll“.

Glanzlichter aus den goldenen West-Berliner-Zeiten

Getrieben von einem „pädagogischen Eros“ hat Ulrich Eckhardt dem Publikum stets umfangreiche Begleit-Publikationen zu seinen Veranstaltungen an die Hand gegeben, zwecks vertiefender Nacharbeit des Gesehenen oder Gehörten qua Lektüre. Repräsentative Beispiele dieser Materialien zur „Erweiterung der Weltsicht“ versammelt „Über Mauern geschaut“, zumeist in Form von Vorworten, kulturpolitische Statements, Interviews und gesellschaftskritischen Essays. Das macht das 320 Seiten starke, großformatige und schwergewichtige Buch zu einem Thesen-Kompendium – und die Lektüre oft mühsam.

Gründlich gelesen zu werden ist aber der Anspruch von „Über Mauern geschaut“. Als Coffee-Table-Book taugt es trotz unzähliger Abbildungen nicht, dazu sind die Fotos und Zeichnungen zu kleinteilig, auf Vollständigkeit hin ausgewählt statt auf Bildband-Tauglichkeit. Wer dabei war, wer die Ära Eckhardt miterlebt hat, wird gern so manches Glanzlicht aus den goldenen West-Berliner-Zeiten wiederentdecken. Und doch ist es schade, dass sich Ulrich Eckhardt nicht zu einer Autobiografie hat durchringen können. Weil er so viel mehr zu erzählen hätte.

Nüchternes und zielorientiertes Auftreten

Bei der ersten Eckhardt-Pressekonferenz, die er 1985 erlebte, erzählt Verleger Klaus Siebenhaar bei der Buchpräsentation, sei er verblüfft gewesen von der Nüchternheit des Festspielchefs: Der habe vor der versammelten Presse überhaupt nicht „performt“, seinen Vortrag weder mit zeitgeistigen Modeworten gespickt noch mit bildungsprotzerischen Philosophen-Zitaten. Zweckdienliche Informationen verbreitete der Impresario, zielorientiert, in einer klaren, dezidierten Sprache, getreu seiner Maxime, „eher im Hintergrund“ zu agieren. Und doch, fügt Siebenhaar hinzu, habe ihn da bereits eine Ahnung von der Durchsetzungsfähigkeit dieses unprätentiös daherkommenden Machers beschlichen.

Dass er während seiner Amtszeit mit zehn Kultursenatoren und sieben Regierenden Bürgermeister zurechtkommen musste, kommentiert Eckhardt so: „Es hat nie ein Problem gemacht. Das Einzige war, dass ich immer wieder Leute neu anlernen musste, das zu verstehen, was ich machte.“ Und auch seinen Verleger hat er während der Arbeit am Buch in Verlegenheit gebracht: „Gegen ihn hat man keine Chance.“ Man merkt es diesem „Konvolut von Texten“ an. Ulrich Eckhardt kann zweifellos damit leben. Schließlich lautet die Nr. 4 in seiner „Checkliste für Kulturarbeiter“: Dank nie erwarten.

Ulrich Eckhardt: Über Mauern geschaut, 320 Seiten, B & S Siebenhaar Verlag Berlin, 29,90 Euro

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false