© imago images

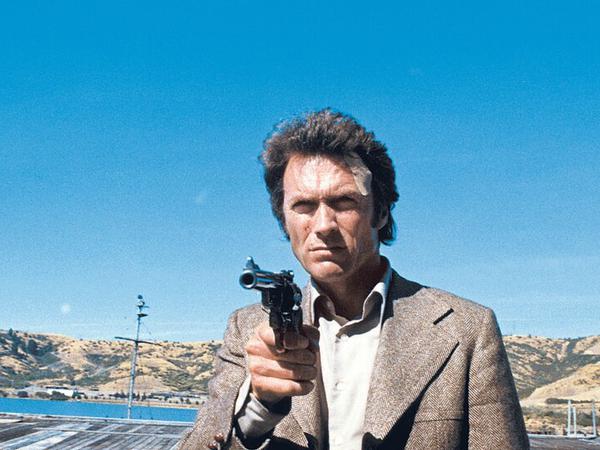

Eine amerikanische Institution wird 90: Warum Clint Eastwood nie aus der Mode gekommen ist

Der Schauspieler und Regisseur ist der letzte Hollywood-Klassiker. Seinen Mythos kultiviert er seit den 60ern. Inzwischen ist der Republikaner aber altersmilde.

Das Spätwerk Clint Eastwoods beginnt mit einem Sturz in den Staub. Beim Versuch, sein Pferd zu besteigen, scheitert der alternde Revolverheld Bill Munny kläglich, er bleibt mit einem Bein hilflos im Steigbügel hängen. Munny ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Für den Regisseur Clint Eastwood war die Rolle hingegen ein Neuanfang, der Western-Abgesang „Erbarmungslos“ brachte ihm 1993 seine ersten zwei von vier Oscars ein.

Zehn Jahre später spielt Eastwood in „Blood Work“ einen FBI-Profiler mit einem Spenderherz. Die sehnige Konstitution zeigt feine Risse, die Operationsnarbe, von Anjelica Huston fürsorglich verarztet, zeugt von der Verletzbarkeit des Helden. Eastwood hat sie früh zur Schau gestellt, meist selbstironisch wie im Ü-70-Raumfahrerfilm „Space Cowboys“. Präsidenten hat Eastwood zwar nie verkörpert, aber seine markanten Gesichtszüge würden sich gut in der Felsformation von Mount Rushmore machen. Er ist eine amerikanische Institution.

Der Stoizismus ist Eastwoods Markenzeichen als Schauspieler

Clint Eastwood, der am Sonntag seinen 90. Geburtstag feiert, hat seinen eigenen Mythos früh kultiviert, bereits Mitte der Sechziger, als dem damaligen Fernsehcowboy (in „Tausend Meilen Staub“) das exotische Angebot für einen italienischen Western angetragen wurde. Mit Namen wie Antonioni, Fellini und Pasolini hatte Eastwood nie viel am Hut, dass es sich bei „Eine Handvoll Dollar“ um die Neuverfilmung eines Kurosawas handelte, erkannte er aber sofort. Woran Eastwood schon damals keinen Zweifel hatte, war, dass sein Gesicht auf einem Kinoplakat etwas hergeben würde.

Da sein Regisseur Sergio Leone kein Englisch sprach (und Eastwood kein Italienisch), blieb ihm die Gestaltung seiner Rolle selbst überlassen. Der Poncho, der Zigarettenstummel, die lakonische Maulfaulheit, das waren seine Ideen. „Als Schauspieler hat er zwei Ausdrücke“, lautet ein berühmtes Bonmot Leones über seinen Star, „mit und ohne Hut.“ Eastwood machte diesen Stoizismus zu seinem Markenzeichen.

© dpa

Sein Mentor Don Siegel beschrieb die Kunst Eastwoods etwas schmeichelhafter: „Am schwierigsten ist es, nichts zu tun.“ Siegel kam Mitte der Sechziger aus dem Studiosystem, seine Filme waren Beispiele für mustergültige Effizienz, nicht für eine Autorenhandschrift. Die sechs Filme, die sie zusammen zwischen 1968 und 1979 drehten – von so unterschiedlicher Tonalität wie in der Westernkomödie „Ein Fressen für die Geier“ mit Shirley McLaine oder dem Law-and-Order-Kultfilm „Dirty Harry“ – sollten sich als wichtiger Einfluss erweisen.

Siegel ist es zu verdanken, dass Eastwood in Hollywood heute vor allem als Regisseur besondere Verehrung entgegengebracht wird, der letzte Überlebende des klassischen Kinos. Selbst stand Eastwood in den vergangenen 30 Jahren nur noch einmal für einen anderen vor der Kamera: 2012 im Debüt seines Regie-Assistenten Robert Lorenz.

Leone und Siegel sind die Klammern um das epochale Werk von Clint Eastwood, das allein 38 Regiearbeiten umfasst. Ihnen hat er „Erbarmungslos“ gewidmet. Und dennoch ist Eastwood der letzte Hollywood-Aktive seiner Generation, dessen Werk sich am besten aus der Gegenwart betrachtet verstehen lässt.

Seine Filme sind eine Ahnenreihe amerikanischer Helden

Sein jüngster Film über den Sicherheitsmann Richard Jewell, der bei dem Anschlag auf die Olympischen Spiele in Atlanta ein Blutbad verhinderte, hätte kurz vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie in den deutschen Kinos starten sollen. Jewell reiht sich in die Ahnengalerie amerikanischer Helden ein, die Eastwood in der vergangenen Dekade gewürdigt hat: den FBI-Chef Edgar Hoover, den Scharfschützen Chris Kyle, den Piloten Chesley Sullenberger, der eine vollbesetzte Passagiermaschine auf dem Hudson River notlandete, die drei amerikanischen Touristen, die 2015 in einem Pariser Zug einen Terroranschlag verhinderten. Die Filme sind auch ein Schlüssel zum Verständnis von Eastwoods komplizierter Politik.

Politisch steht der Republikaner Eastwood im Lager der Libertären, diese Linie hat er in den Achtzigern auch als Bürgermeister der kalifornischen High-Society-Enklave Carmel vertreten. Als Libertärer praktiziert Eastwood einen bedingungslosen Individualismus. Der Staat hat sich in die Privatleben seiner Bürger gefälligst nicht einzumischen, darum kann er auch die gleichgeschlechtliche Ehe befürworten.

Wo die Regierung aber versagt, ist der Einzelne gefordert. Da ist es nur ein kleiner, logischer Schritt vom Selbstjustiz-Cop Harry Callahan zu Nelson Mandela, dem Eastwood mit „Invictus“ eine kauzige Hommage schenkte (und Morgan Freeman eine prächtige Altersrolle,) – und wieder zurück zu Hoover, der das FBI fast 50 Jahre als Staat im Staat leitete.

© imago images/Mary Evans

Eastwoods Heldenbegriff illuminiert auch seine Hollywood-Karriere. Er habe „eine Fixierung auf Antihelden“, hat Don Siegel einmal über seinen Freund gesagt. Der Antiheld steht außerhalb des Systems, Eastwood hat den Zeitgeist immer großzügig umschifft. Der reaktionäre „Dirty Harry“ galt als Affront gegenüber New Hollywood, aber es war eben auch die Hochzeit Richard Nixons, den Eastwood im Wahlkampf unterstützt hatte. Gleichzeitig drehte er mit „Der Texaner“ einen der großen revisionistischen Western der Siebziger. Eastwood spielt einen Südstaatenfarmer, der nach einem Massaker an seiner Familie einen Guerillakrieg gegen die Yankee-Armee führt. Es war auch der erste Film mit seiner langjährigen Partnerin Sondra Locke, mit der er sich in den Neunzigern einen schmutzigen Schadensersatzprozess lieferte.

[Alle wichtigen Updates des Tages zum Coronavirus finden Sie im kostenlosen Tagesspiegel-Newsletter "Fragen des Tages". Dazu die wichtigsten Nachrichten, Leseempfehlungen und Debatten. Zur Anmeldung geht es hier.]

Eastwoods Gesamtwerk schillert in allen Grauabstufungen. „Der Texaner“ drehte er 1976, weil die indigenen Amerikaner endlich würdige Rollen in einem Western verdient hätten, erzählte er damals. Das Kriegsfilm-Doppel „Flags of Our Fathers“ und „Letters from Iwo Jima“ von 2006 schildert die berühmte Pazifikschlacht einmal aus der Sicht der amerikanischen und einmal aus der der japanischen Soldaten.

2012 trat er beim Parteitag der Republikaner auf

Was Eastwood von den anderen Republikanern in Hollywood, wie Jon Voight, James Woods oder dem 2008 verstorbenen Charlton Heston unterscheidet, ist eine Form der Altersmilde. Von Donald Trump – ein Libertärer wie er im Buche steht, aber ohne soziale Agenda – hat er sich inzwischen scharf distanziert. Auch sein kurioser Auftritt auf dem Parteitag der Republikaner 2012, als er mit einem leeren Stuhl die Außenpolitik Barack Obamas debattierte, lässt sich rückblickend als selbstironische Schrulle eines ewigen Nonkonformisten abhaken.

Eastwoods mythische Statur verdankt sich seinem skeptischen Blick auf den Mythos Amerika, eine Art patriotische Pflichterfüllung. Auch daher ist sein klassizistisches Kino nie wirklich aus der Mode gekommen, was sich wohl am schönsten in „Million Dollar Baby“ beobachten lässt, für den er 2005 die Oscars drei und vier gewann – erneut als Produzent und Regisseur. Die blätterige Patina der Boxhalle kündet noch von einer besseren Zeit, ohne Sentimentalität. Und wieder macht der Individualismus seiner Figur den Unterschied. Dass Hilary Swank als Underdog-Boxerin ebenfalls einen Oscar gewann, ließ zudem erkennen, welche Großzügigkeit und Empathie Eastwood inzwischen auch für seine Hauptdarstellerinnen aufbringt.

Eastwoods vielleicht schönster Film ist "Birds"

Wie tief Eastwoods Kino im kulturellen Selbstverständnis Amerikas verwurzelt ist, zeigt ein Zitat aus seinem für Martin Scorsese produzierten Dokumentarfilm „Piano Blues“: „Jazz und Blues sind vielleicht die einzigen originären Kunstformen, die wir hervorgebracht haben.“

Eastwoods vielleicht schönster Film überhaupt ist „Bird“ (1988) mit einem grandios brütenden Forest Whitaker als Bebop-Pionier Charlie Parker: kein bloßes Biopic, sondern eine düstere Meditation über die (Selbst-)Zerstörungskraft der größten aller amerikanischen Künste. Die schnörkellose, kraftvolle Musikalität seines Idols hat sich der Regisseur Eastwood auch mit 90 Jahren bewahrt.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false