© EuroArts Music

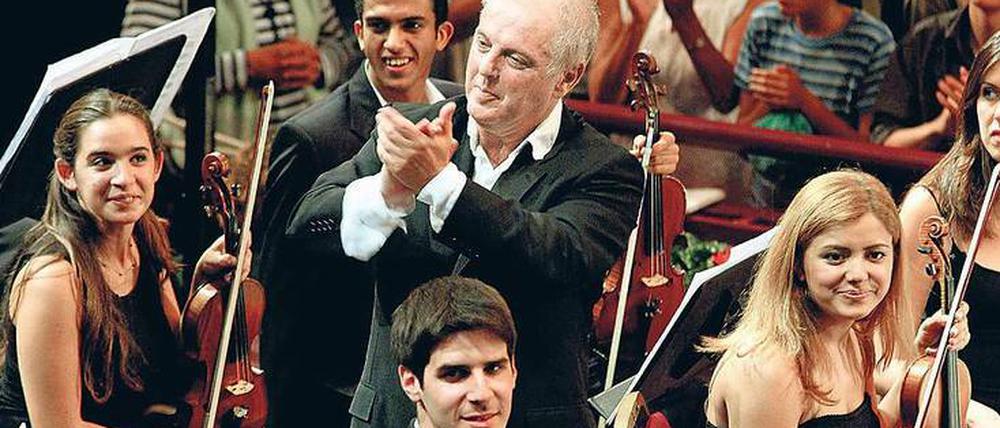

Dirigent der Staatsoper: Daniel Barenboim: "Ich bin kein Lamm"

Dem Dirigenten der Berliner Staatsoper wird vorgeworfen, seine Musiker zu schikanieren – schon werden Namen für mögliche Nachfolger gehandelt.

Er hat lange geschwiegen. So lange wie möglich. Nachdem nun aber nicht nur anonym Stimmen gegen ihn laut wurden, sondern drei ehemalige Mitglieder der Staatskapelle ihn auch namentlich kritisierten, hat Daniel Barenboim zwei Interviews gegeben, der Deutschen Presseagentur und dem RBB. Dabei wählt der weltberühmte Maestro nicht die Angriff-ist-die-beste-Verteidigung-Taktik, sondern zeigt sich nachdenklich, räumt ein, dass er durchaus dazu neige, sich aufzuregen. Was an dem „lateinischen Blut“ liege, das dem 1942 in Buenos Aires geborenen Sohn jüdischer Eltern eben auch in den Adern pulsiere.

„Ich bin kein Lamm“, sagt er im Radio, und geht dann konkret auf den Vorwurf des ehemaligen Paukisten Willi Hilgers ein, dass es in den Proben wiederholt zu Demütigungen einzelner Musiker gekommen sei. „Mein Interesse ist, dass er sein Bestes gibt. Ich werde ungeduldig, wenn ich glaube, er kann es anders liefern und tut es aus irgendeinem Grund nicht. Ich finde das nicht anormal.“

Barenboim sagt, er würde jederzeit das Gespräch mit jenen suchen, die ihn im Klassik-Onlinemagazin „Van“ sowie im Bayerischen Rundfunk als cholerischen, zu eruptiven Wutausbrüchen neigenden Chef beschrieben haben. „Aber bis jetzt hat sich niemand bei mir gemeldet.“ In dieser Antwort zeigt sich die Diskrepanz von Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Wer beklagt, dass Daniel Barenboim ein Klima der Angst in der Staatsoper verbreite, wird kaum direkt auf ihn zukommen.

Der Staatsopernintendant bleibt vage

In dieser Situation zu vermitteln, ist die Aufgabe des Staatsopernintendanten Matthias Schulz. Der ließ am Freitag eine Pressemitteilung veröffentlichen. Er stehe dafür ein, „dass Konflikte, die es selbstverständlich auch an einem Opernhaus gibt, bewusst und konstruktiv angegangen werden,“ heißt es darin vage. Ein Grundpfeiler der Arbeit sei ein offener, wertschätzender und angstfreier Umgang miteinander. „Dies umfasst alle Mitarbeiter des Hauses und somit selbstverständlich auch den von uns sehr geschätzten Generalmusikdirektor Daniel Barenboim und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihm. Gemeinsam arbeiten wir auch weiterhin daran.“ Kein Wort darüber, wie das Haus konkret mit den Vorwürfen umgeht, ob etwa Einzelaussprachen in die Wege geleitet werden. Es wird nicht einmal erwähnt, dass in Absprache mit Kultursenator Klaus Lederer eine Betriebsversammlung stattgefunden hat.

Dass die Kritik an seiner Person gerade jetzt laut werde, sei kein Zufall, sagt Barenboim der dpa: „Jetzt ist die Zeit gekommen, wo die Verhandlungen über eine Verlängerung stattfinden. Dafür bin ich jetzt in Gesprächen mit dem Senat.“ Sein aktueller Vertrag endet im Sommer 2022. Bei der Kulturverwaltung selber gibt man sich in diesem Punkt zugeknöpft. Auf Anfrage erklärt Senatssprecher Daniel Bartsch, man äußere sich generell nicht zu „einzelvertraglichen Angelegenheiten“.

Doch genau diese Frage ist der Schlüssel zu dem Casus, da liegt Daniel Barenboim völlig richtig. Er selber weiß, was er will: nämlich bleiben. Dazu berechtigt ihn in seinen Augen, dass die Staatskapelle ihn zum „Dirigenten auf Lebenszeit“ gekürt hat. Dabei handelt es sich allerdings um einen reinen Ehrentitel, der rechtlich keine Auswirkungen darauf hat, wie lange der Maestro Generalmusikdirektor Unter den Linden bleibt. Das entscheidet allein der Berliner Senat.

Dieser sollte jetzt den Mut aufbringen, der glanzvollen Ära ein klares Ende zu setzen. Um den Workaholic Barenboim vor sich selber zu schützen. Gerade erst musste er sich aufgrund einer Augenoperation aus der Produktion von Jörg Widmanns „Babylon“-Oper zurückziehen. In den letzten beiden Jahren wirkte er öfter gesundheitlich angeschlagen , auch ausgebrannt, immer wieder erschrickt man über seine wächserne Gesichtsfarbe.

Kein Mensch mit normaler Konstitution würde die Belastung aushalten, die sich Barenboim zumutet. Seit seinem achten Lebensjahr steht er auf der Bühne und jettet um die Welt, als Pianist wie als Dirigent. Teilweise hatte er gleichzeitig Chefposten auf zwei Kontinenten inne. 2022 wird er 80 Jahre alt, drei Jahrzehnte hat er dann die Staatsoper geprägt. Seinen Vertrag auslaufen zu lassen, ist kein Affront gegenüber einem Weltstar, sondern ein Zeichen des Respekts.

Barenboim wird gebraucht - bei seinen beiden Nachwuchsinitiativen

Die Institution Staatsoper kann auch ohne Daniel Barenboim weiterbestehen. Im Fall des 1999 von ihm gegründeten West-Eastern Diwan Orchestra ist das schon fraglicher, und auch die 2017 eröffnete Barenboim-Said-Akademie, deren Ziel eine Annäherung junger Musiker aus Ländern des Nahen Ostens und Nordafrika durch eine gemeinsame Ausbildung ist, braucht zum Weiterleben das Engagement ihres spiritus rector. In einem Alter, in dem unwiderruflich die Kräfte schwinden, würde ein Abschied vom zeitaufwändigen Job bei der Lindenoper Barenboim Raum dafür lassen, sich um seine beiden Nachwuchs-Initiativen zu kümmern. Und er könnte den Freundschaftsfaden zu anderen, ihm eng verbundenen Ensembles wie den Berliner Philharmonikern wieder enger knüpfen.

Seit den Zeiten Herbert von Karajans war gerade in Berlin immer wieder zu erleben, dass prägende Persönlichkeiten des Kulturlebens außergewöhnlich lange auf ihren Positionen blieben – bis zum Ende hin ein Schatten auf den verdienten Ruhm fiel. Ob Ulrich Eckhardt bei den Berliner Festspielen, Götz Friedrich an der Deutschen Oper, Harry Kupfer an der Komischen Oper, Claus Peymann am Berliner Ensemble oder Frank Castorf an der Volksbühne – selbst in der glücklichsten Konstellation stellt sich irgendwann ein Sättigungseffekt ein.

Künstlerverbindungen sind keine Ehen, die halten sollen, bis dass der Tod sie scheidet. Sondern Lebensabschnittspartnerschaften. Der Wechsel ist notwendig, der frische Blick und der neue Impuls, damit sich eine Bühne, ein Orchester, ein Museum weiterentwickeln kann.

Ist Daniel Barenboim wirklich unersetzbar? Tatsächlich fallen einem durchaus einige würdige Nachfolgernamen ein: Christian Thielemann zum Beispiel, ein Großmeister auch er, dazu echter Berliner – und interpretatorisch weitgehend in demselben Repertoire aktiv wie Barenboim, bei Wagner nämlich und der Spätromantik. Gustavo Dudamel, der als Interpret so beglückend gereifte Wirbelwind aus Venezuela, wäre eine gute Wahl, Lahav Shani, der von Barenboim intensiv geförderte, gerade 30-jährige Shootingstar eine mutige. Fabio Luisi macht als Opernchef in Zürich einen guten Job, ebenso wie der Frankfurter Opernchef Sebastian Weigle – der zudem ein ehemaliger Assistent Barenboims an der Staatsoper ist. Unter den Dirigentinnen hätte derzeit wohl nur Mirga Grazinyte-Tyla genug Standing, um von der Staatskapelle akzeptiert zu werden. Vladimir Jurowski, in Berlin aktuell Chef des Rundfunk-Sinfonieorchesters, scheidet dagegen wohl aus, weil er gerade einen Vertrag als musikalischer Leiter der Bayerischen Staatsoper ab 2021 unterschrieben hat.

Daniel Barenboims enorme Verdienste um die Musikstadt Berlin sind unbestritten. Er hat als Interpret Großes, ja geradezu Übermenschliches geleistet. Umso wünscheswerter wäre es, dass seine Ära an der Staatsoper bis zuletzt glanzvoll bleiben kann und nicht durch einen langwierigen Streit um seinen Führungsstil verdüstert wird.

Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter aus allen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false