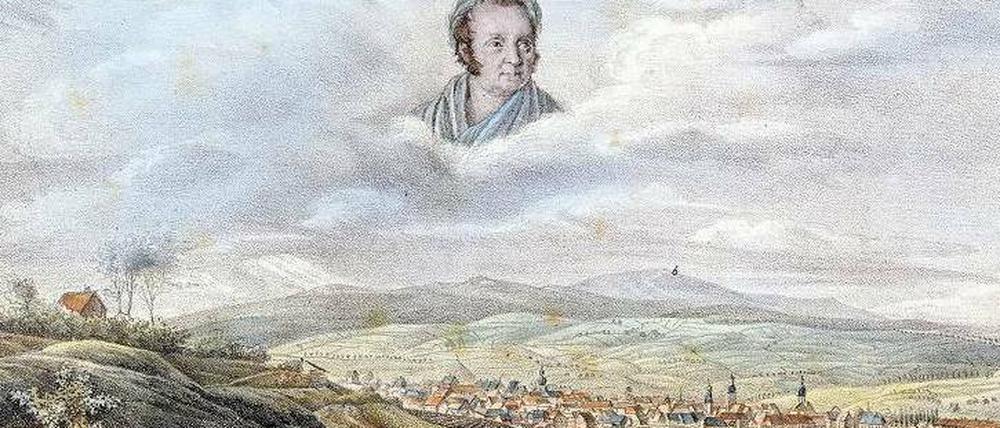

© Jean-Paul-Museum Joditz/Eberhard Schmidt

Deutsche Literatur: Ein Luftschiffer des Geistes

Eine Jubelrede auf Jean Paul, den größten Abschweifungsvirtuosen der deutschen Literatur - zum 250. Geburtstag des Dichters. Und ein Blick auf die Neuerscheinungen anlässlich des Jubiläums.

Welches Bild der bereits erfolgreiche Autor aus der oberfränkischen Provinz abgegeben haben mag, als er im Juni 1796 nach einer Fußwanderung von 80 Kilometern und einer kurzen Kutschfahrt in Weimar ankam, ist heute vielleicht kaum noch vorstellbar. Wenige Tage später ist der 33-jährige Verfasser des „Hesperus“-Romans bei Goethe zum Mittagstisch eingeladen, erhält also Zugang zum Allerheiligsten der Gesellschaft – und fühlt sich beklommen. Sein Briefbericht an den Freund Christian Otto zeugt von Verunsicherung. Er zeigt das Wechselbad der Gefühle zwischen Ehrfurcht und Furcht, Enttäuschung und Hohn angesichts eines Standbilds mit Fehlern: Die Beschreibung einer „Kühle der Angst“, als endlich „der Gott“ hereintritt, „kalt einsylbig, ohne Akzent“, setzt er unvermittelt neben das Bild eines Klassikers, der sich weniger edel zu gebärden scheint als erwartet: „Auch frisset er entsetzlich“ – gemeint ist Goethe.

Wenige Tage später vermeldet Schiller nach Weimar den Besuch dieses Autors auch bei ihm in Jena. Dieser habe sein Vorurteil ganz und gar bestätigt, denn dieser Dichter sei „fremd wie einer, der aus dem Mond gefallen ist“. Die Schreibexzesse Jean Pauls waren beiden suspekt. Exotisch schien ihnen dieser selbstbewusste Dichter allemal, ein agent provocateur, der bereits während des Theologiestudiums in Leipzig mit offenem Hemd à la Hamlet seine Zeitgenossen verstört hatte.

Dass dieser maßlose Autor Goethes wohltemperiertes Urteilen ins Wanken gebracht hatte, zeigt dessen empfindliche Reaktion auf eine vermeintliche Polemik Jean Pauls: Der Dichterfürst holt aus zu einer Attacke, schreibt ein Gedicht – „Der Chinese in Rom“–, das durch eine „arrogante Äußerung des Herrn Richter“ veranlasst worden sei, und kennt in seiner Wut keine Grenzen mehr: Unmissverständlich zielen die Verse auf das poetische Verfahren des erfolgreichen Emporkömmlings, das er als ornamentale Exotik aus „Latten und Pappen und Schnitzwerk und bunter Vergoldung“ verhöhnt. Er bezeichnet es als „krank“ gegenüber dem eigenen „echten, reinen Gesunden“. Schiller pflichtet ihm bei: Der „Chinese“, so meldet er beflissen nach Weimar, solle „warm in die Druckerei kommen, das ist die wahre Abfertigung für dieses Volk.“ Die rüde Abkanzelung dieses Außenseiters, der offenbar als ernsthafter Konkurrent betrachtet wurde, deutet auf die beunruhigende Kraft, die von seinen Schriften ausging.

Hier tritt jemand auf, der sich weder dem Weimarer Geist andienen noch als Parteigänger der romantischen Schule gelten will. Man versuche nur einen Augenblick zu verstehen, was es hieß, die Erhabenheitskonzepte der Weimarer nicht nur zu ignorieren, sondern diese geradezu angewidert für ein Zeichen der inhumanen Kälte zu halten. Noch Jahre nach der Begegnung in Weimar fährt der Dichter der hohen Freundschaft in seiner „Miserikordias-Vorlesung“ ein satirisches Geschütz gegen Schillers Ode „An die Freude“ auf: „Übrigens würd’ ich aus einer Gesellschaft, die den herzwidrigen Spruch bei Gläsern absänge: ,Wers nie gekonnt nämlich „eines Freundes Freund zu sein“], der stehle weinend sich aus unserem Bund’, mit dem Ungeliebten ohne Singen abgehen und einem solchen harten elenden Bunde den Rücken zeigen“. Deutlicher kann das Freundschaftsprogramm der allgemeinen Menschenliebe („Seid umschlungen, Millionen“) nicht in Zweifel gezogen werden.

Dieser Autor vermochte fast jedes literarische Register zu ziehen

© Hanser Verlag

„Chinesisch“ oder exotisch scheint dieser Autor bis heute zu sein. Er entfloh den „eingeäscherten Herzen“ der Weimarer auch räumlich und zog sich 1804 für immer in die mit Bier gesegnete Provinz nach Bayreuth zurück. Er hat ein Werk hinterlassen, das jede Auffassungsgabe übersteigt, das sich hermeneutischer Anstrengung widersetzt, seine Editoren und Interpreten darauf verpflichten zu wollen scheint, ihr Leben ihm und nur ihm zu widmen. Jean Paul ist nicht nur ein Dichter des Elyseums, sondern auch des Albtraums, der wie kaum ein anderer die literarische Moderne geprägt hat: Noch Büchners apokalyptische Visionen zitieren ihn (man denke an das Bild von der Erde als einem „umgestürzten Hafen“ im „Woyzeck“-Fragment). Stifter entlehnt Jean Pauls Schriften (wie etwa dem „Kampaner Thal“) Bilder von verblichenen Himmelsräumen, die in der frühen Erzählung „Der Condor“ mit weißen „Leichentüchern“ gemalt werden. Auch Paul Celans Gedichte („Sprachgitter“) sind den Bildern dieses Autors stärker verbunden, als auf den ersten Blick erkennbar ist.

Jean Pauls Erzähler sind überwiegend selbst in das Erzählte involviert und zugleich immer auch fern-schreibende Luftschiffer des Geistes. Dieser Autor vermochte fast jedes literarische Register zu ziehen: das der empfindsamen Liebesszenen im Augenblick des Sterbens (so am Totenbett Lianes im „Titan“) nicht weniger als das der poetischen Landschaftsmalerei (nach den Vorbildern von Wörlitz oder Bayreuth); der scharfen Satire nach englischem Muster von Young und Swift, der humoristischen Don Quixoterie und einer narrativen Unsterblichkeitspoetik.

In der „Vorschule der Ästhetik“ (1804) wird die Poesie zur „einzigen zweiten Welt in der hiesigen“ deklariert. Kein Filmemacher, auch nicht Lars von Trier, könnte es heute aufnehmen mit den Visionen vom Weltall oder gar mit einer an Shakespeare entwickelten Bilderflut der paradoxen „Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, dass kein Gott“ sei. Mit einer Rede also, die erprobt, was Kant in der „Anthropologie in pragmatischer Hinsicht“ ausschließt: Es sei unmöglich, so heißt es hier, in der „ersten Person sprechend das Subjekt selbst verneinen“.

Bei Jean Paul fällt dieses Feuerwerk an Bildern in das erste „Blumenstück“ des „Siebenkäs“-Romans (1796/97). In ihm wird das ‚ernste Spiel’ mit Identitätsgrenzen zum Leitmotiv humoristischen Erzählens. Die Freunde und Doppelgänger (Siebenkäs und Leibgeber) fingieren das Sterben, spielen die Varianten des Scheintods durch. Auch wenn neuere Vergleiche dieser Dichtungen mit Becketts „Endspiel“-Szenarien kaum haltbar sind, so ist doch deren experimentalnihilistische Radikalität nicht zu übersehen. Der Kantischen Moralphilosophie, in der die Unsterblichkeit der Seele als bloßes „Postulat der reinen praktischen Vernunft“ aufgegeben war, hat Jean Paul nie folgen wollen; ebenso wenig den Jenseitsbebilderungen à la Lavater. Jean Paul ist ein Grenzgänger nicht nur zwischen Philosophie und Dichtung, sondern auch zwischen den Schulen und Debatten seiner Zeit.

Dieser Autor besaß keine Google-Suchmaschine zur Vernetzung seines „Ideengewimmels“, und er hätte sie wohl auch nicht gebraucht. Er setzte auf die witzige Kombinationskraft der Sprache: „Flug-Maschine der Seele“, „Flug-Körper nach jenseits“, „magnetisches Ätherschiff“ – die Variationsmöglichkeiten der Bilder sind unbegrenzt. Sie entstehen im Prozess eines obsessiven Lesens und Schreibens. Jean Pauls Exzerpte aus allen Wissensgebieten sind legendär: Er archivierte das Gelesene, fasste die Notizen in Registerartikeln nach alphabetisch geordneten Stichworten zusammen. Diese waren Grundlage seiner literarischen Produktion, seiner „Schriftversessenheit“, wie Helmut Pfotenhauer es im Vorwort zu einer Auswahl der Briefe bezeichnet hat.

Die mit Jean Pauls Nachlass verbundenen Zahlen müssen jeden erstaunen, der sie vernimmt. Pfotenhauer gibt in seiner vorzüglichen Biografie mit dem Untertitel „Das Leben als Schreiben“ insgesamt 11 000 gedruckte und 40 000 (!) nachgelassene Seiten an, darin sind die Briefe mit über 4000 Seiten noch gar nicht enthalten. Die Jean-Paul-Arbeitsstelle in Würzburg hat einen großen Teil der Exzerpte, der Zeugnisse eines obsessiven Lesens also, online zugänglich gemacht. Ein Blick in diese Schatzkammer der Zitate bestätigt die These des Biografen: „Keiner“, so lautet diese, „hat so wenig gelebt, um so viel schreiben zu können.“ Distanz wurde diesem Autor zum poetischen Prinzip, das die Fähigkeit zur Selbstdistanz allererst voraussetzt: Nicht Dichtung und Wahrheit, sondern Dichtung als Wahrheit (Pfotenhauer) ist die Grundlage dieses Schreibens.

Jean Paul literarisierte auch sein eigenes Leben

Jean Paul ist ein Meister der fingierten Biografie und auch der Literarisierung seines eigenen Lebens: Dass dieser Sprachvirtuose und dazu noch auf dem Klavier improvisierende Dichter insbesondere bei den Frauen gut ankam, ist kaum verwunderlich. Umgekehrt jedoch reichte das Interesse des notorisch Verlobten immer nur so weit, wie sein Schreiben es erforderte. Solange die auf dem Papier begehrten Frauen nicht, was gelegentlich geschah, seine Nähe einzuklagen versuchten, waren die Damen der Gesellschaft – unter ihnen Charlotte von Kalb – vor allem Bildspenderinnen, Stoff vom Feinsten also. Kein Wunder, dass die Blutleere seines weiblichen Romanpersonals den Zeitgenossen ein Ärgernis war, sie vermissen die plastisch formende Hand dieses Autors, bemängeln Verstöße gegen die geltenden Regeln der Charakterzeichnung – insbesondere bei ätherischen Wesen wie Klothilde, Liane und Gione.

Diese Strategien des Abstandnehmens zeigen sich auch in den polemischen Urteilen gegenüber seinen Zeitgenossen: Friedrich Schlegel kommt in einem Brief an Friedrich Heinrich Jacobi vom 29. Mai 1800 nicht eben glimpflich davon, wenn der Briefschreiber die für ihn offenkundigen intellektuellen und philosophischen Defizite des Romantikers abschätzt: „So fand ich auf der andern Seite sein Gehirn nicht vollöthig“. Zugleich geißelt er die „idealistischen Saifenblasen-Montgolfièren“ des Fichte’schen Denkens.

Der Ich-Philosophie Fichtes, dessen „Wissenschaftslehre“ Schlegel in den „Athenäums“-Fragmenten unter die drei „größten Tendenzen des Zeitalters“ gerechnet hatte, diagnostiziert er in der „Clavis Fichtiana“ ein paranoides Denksystem, Züge „solipsistischen Wahnsinns“. Schlegel wiederum war im „Athenäum“ seinerseits nicht gerade zimperlich mit dem Dichter verfahren.

Dessen digressive Schreibweise bescheinigte er eine „an Armut grenzende Monotonie seiner Fantasie und seines Geistes“. Sein Schmuck bestehe in „bleiernen Arabesken im Nürnberger Stil“. Hegel, wahrlich kein Parteigänger der Romantiker, legte später in den Vorlesungen über die Ästhetik noch einmal nach: Er bezichtigt Jean Paul eines „barocken Zusammenbringens des objektiv Entferntesten“. Bei ihm töte „eine Metapher, ein Witz, ein Spaß, ein Vergleich den andern, man sieht nichts werden, alles nur verpuffen“. Trotz dieses Urteils ist es Hegel, der den geschmeichelten Dichter für die Ehrendoktorwürde in Heidelberg 1817 vorschlagen wird. Dessen Abschweifungen sprengen die Leseerwartungen seiner Zeit. Gleichwohl gibt es ein Vorbild für dieses sich dezidiert verstellende Erzählen bei dem von Jean Paul geschätzten Johann Georg Hamann: Dieser hatte ironisch im „Selbstgespräch eines Autors“ (1773) das Mimikry-Verfahren eines sich ständig verändernden odysseischen Schreibens als das eines „chinesischen“ Autors ausgewiesen: „Ich bin ohne Ruhm zu melden und Ihnen, mein Herr, zu dienen, ein Chineser!“

Nachsatz. August Wilhelm Schlegel nannte 1802 in seinen Berliner Vorlesungen Jean Paul polemisierend einen Autor, „dem die Romane unter den Händen wie Pilze hervorschießen“. Ein Bild, das nachwirkt, jedenfalls kaum vergessen werden kann. Als ich vor Jahren das Grab von Eduard Berend, dem Begründer der Historisch-kritischen Jean-Paul-Ausgabe, in Marbach besuchte, war es plötzlich wieder da: Ich kehrte am Morgen der Abreise noch einmal zum Friedhof zurück – inzwischen war ein warmer Regen niedergegangen. Und plötzlich wölbte sich aus der Erde ein ballonartiger Pilz, der über Nacht hervorgeschossen war, ich glaube ein Hasenbovist oder Riesenbovist oder gar eine Herkuleskeule.

Die Autorin lehrt deutsche Literaturgeschichte an der Comenius-Universität im slowakischen Bratislava. Bei Königshausen und Neumann gab sie zuletzt den Band „Blindheit in Literatur und Ästhetik (1750-1850)“ heraus.

Erinnerungen an Jean Paul: Ausgewählte Neuerscheinungen.

En Face – Texte von Augenzeugen. Hrsg. von Eduard Berend. Nimbus Verlag, CH-Wädenswil 2012. 514 Seiten, 29,80 €.

Das Wort und die Freiheit. Jean Paul-Bild-Biographie. Hrsg. von Petra Kabus und Bernhard Echte (Mitwirkung: Brigitte Kronauer und Rolf Vollmann). Nimbus 2013. Erscheint am 21. März. 420 Seiten, 39 €.

Ulrich Holbein: Ein Chinese in Rom. Jean Paul und Goethe. Ein intendenziöses Doppelporträt. Haffmans & Tolkemitt, Berlin 2013. 320 Seiten, 19,90 €.

Helmut Pfotenhauer: Das Leben als Schreiben. Biografie. Hanser Verlag, 2013. 509 Seiten, 27,90 €.

Beatrix Langner: Jean Paul – Meister der zweiten Welt. C.H. Beck, München 2013. 608 Seiten, 27,95 €.

Jean Paul: Erschriebene Unendlichkeit. Briefe. Kommentiert von Markus Bernauer, Norbert Miller und Helmut Pfotenhauer. Hanser Verlag, 783 Seiten, 34,90 €.

Jean Paul: Das große Lesebuch. Hrsg. von Kurt Wölfel. Fischer Klassik, Frankfurt/Main 2013. 464 Seiten, 12,99 €.

Bernhard Setzwein, Christian Thanhäuser: Jean Paul von Adam bis Zucker. Ein Abecedarium. Holzschnitten und Federzeichnungen von Christian Tannhäuser. Haymon, Innsbruck 2013. 264 Seiten, 19,90 €.

Sabine Eickenrodt

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false