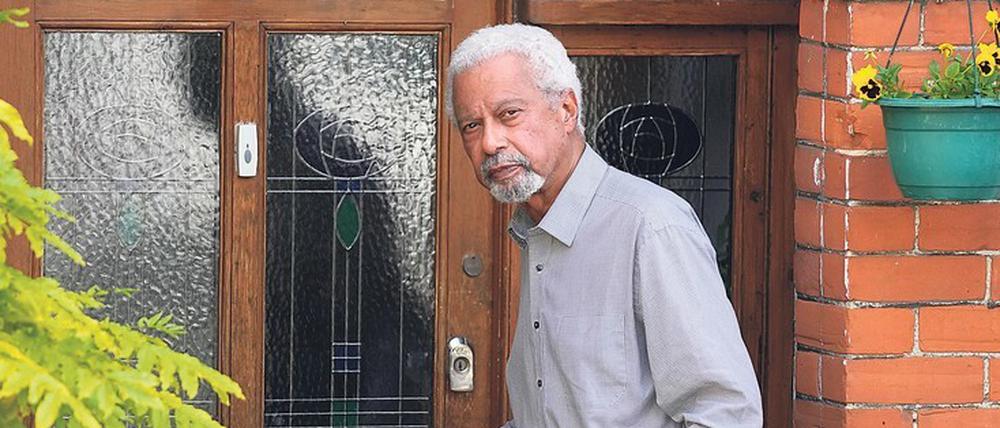

© dpa

"Das verlorene Paradies" von Abdulrazak Gurnah: Die Europäer werden alles zermalmen

Vor seiner Nobel-Lecture: Abdulrazak Gurnahs Roman „Das verlorene Paradies“ über das kolonialisierte Ostafrika erscheint in einer Neuauflage.

Als Abdulrazak Gurnah im Oktober von der Schwedischen Akademie in Stockholm den Literaturnobelpreis zugesprochen bekam, war die Fachwelt verblüfft, irritiert geradezu, noch mehr als bei der ein Jahr zuvor ausgezeichneten US-Lyrikerin Louise Glück. Den 1948 in Sansibar geborenen und in England lebenden und lehrenden Schriftsteller und Professor für postkoloniale Literatur kannten nur ein paar Insider.

Dazu passte, dass die Bücher, die er geschrieben hatte, weder in den USA noch in deutscher Übersetzung lieferbar waren. Der letzte Roman, der von Gurnah auf Deutsch erschien, war „Die Abtrünnigen“ von 2006, der dezent rezipiert wurde.

Ein Literaturnobelpreis sorgt da selbstredend nicht nur für hohe Aufmerksamkeit, für Interesse an einem bislang unbekannten, unterschätzten Schriftsteller, sondern auch für eine plötzliche Nachfrage auf dem Markt. So erwarb der zur Random-House-Gruppe gehörende Penguin Verlag die deutschen Rechte für einen Großteil von Gurnahs Werk.

„Das verlorene Paradies“ ist der erste Roman, der jetzt erscheint, pünktlich zur Nobelpreisrede von Gurnah am Dienstagabend in Stockholm. 1994 herausgekommen, ist „Paradise“, so der Originaltitel, womöglich Gurnahs bekanntester Roman. Er war seinerzeit für den Booker Prize nominiert.

Dass der Münchener Verlag nicht das jüngste Werk des Literaturnobelpreisträgers zuerst veröffentlicht, „Afterlives“, vergangenes Jahr in England erschienen, dürfte einen schlichten Grund haben: „Afterlives“ muss erst übersetzt werden.

Der Roman ist dreißig Jahre alt und trotzdem zeitgemäß

Die „Paradise“-Übersetzung stammt von der 2010 verstorbenen Münchener Übersetzerin Inge Leipold. Sie soll laut Verlag für die deutsche Neuausgabe „gründlich durchgesehen“ worden sein und wurde überdies mit einem ausführlichen Glossar ergänzt. Darin werden häufig wiederkehrende Ausdrücke erklärt oder übersetzt, insbesondere auf Arabisch und der Bantusprache Kiswahili, dem am meisten in Ostafrika gesprochenen Idiom.

Nun mag Abdulrazak Gurnahs Roman fast dreißig Jahre alt sein. Doch merkt man bei der Lektüre schnell, wie zeitgemäß er ist, wie gut er sich in postkoloniale Debatten unserer Tage einfügt.

Allerdings vermag Abdulrazak Gurnah das Geschehen an der Ostküste des afrikanischen Kontinents Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts sehr differenziert und eigensinnig poetisch zu zeichnen, auch vor dem Hintergrund verschiedener Religionen und Migrationsbewegungen, die ihrerseits Konfrontationen verursachen.

Über allem schwebt aber der Zugriff der Europäer. Weshalb der Roman zeitlich ungefähr in den Jahren nach der Berliner Afrika-Konferenz 1884/1885 angesiedelt ist, bei der sich Briten und Deutsche die Gebiete auf dem Kontinent aufteilten. Weite Teile Ostafrikas wurden zu einer Kolonie des Deutschen Reichs, Deutsch-Ostafrika; ein Gebiet, das die Länder Tansania, Ruanda, Burundi und einen Teil von Mozambik umfasst.

Der Rahmen des Romans ist eine Coming-of-age-Geschichte

„Ich habe Angst vor der Zeit, die vor uns liegt“, sagt eine der Figuren von Gurnahs Roman. „Alles ist im Umbruch. Diese Europäer sind wild entschlossen, und bei ihrem Streit um die Reichtümer der Erde werden sie uns alle zermalmen. Ein Narr, der glaubt, sie seien hier, um irgendwie etwas Gutes zu tun. Sie sind nicht am Handel interessiert, sondern an dem Land selbst. Und an allem, was darin ist..., an uns.“

So ein Reflexionsvermögen besitzt der Held von „Das verlorene Paradies“ nicht, allein wegen seines Alters, obwohl er gleich zu Beginn zweier Europäer angesichtig wird und dabei eine hässliche Erfahrung macht. Der zwölfjährige Yusuf, Kind muslimischer Eltern, muss sein Elternhaus verlassen, weil sein Vater bei einem Händler Schulden hat.

Dieser Händler, meist Onkel Aziz genannt oder, wie er es am liebsten hat: „Seyyid“, Meister, nimmt Yusuf zu sich in eine kleine Stadt am Indischen Ozean. Hier arbeitet Yusuf in einem Laden des Händlers, als Assistent eines gewissen Khalils. Der ist gut ein Jahrzehnt älter als Yusuf und landete einst ebenfalls als Pfand seiner überschuldeten Familie bei Aziz, als „rehani“, wie es auf Kiswahili heißt.

Abdulrazak Gurnah erzählt Yusufs Werdegang erst bei Aziz, dann bei Hamid, einem befreundeten Händler im Landesinneren, und zwar als Coming-of-Age-Geschichte, zu der neben seiner Alphabetisierung und der Lektüre des Korans auch sein sexuelles Erwachen gehört.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Doch scheint es, als würde der Autor ihn im Verlauf mehr und mehr bewusst aus den Augen verlieren, um die Verhältnisse jener Zeit besser in den Blick zu bekommen. Dominanter werden andere Figuren wie eben Hamid, ein Muslim, und der aus Indien stammende Kalasinga, der zu den Sikhs gehört. Kalasinga droht Hamid damit, den Koran zu übersetzen: „Mag sein, dass ich nicht weiß, was Gott ist, oder mich nicht an seine tausend Namen und seine Million Versprechungen erinnern kann, aber ich weiß, dass er nicht dieser brutale Tyrann sein kann, den ihr anbetet.“

Hamid und Kalasinga sind nur zwei Figuren, denen Yusuf begegnet, als er von Aziz mit auf eine lange Handelstour ins Landesinnere genommen wird.

Diese Tour wird zu einem Ausflug ins Herz der Finsternis, von Gurnah passagenweise ähnlich wie bei Joseph Conrad inszeniert. Ein Viertel der Träger und Helfer von Aziz’ Karawane kommt ums Leben, die jeweiligen Stammesherrscher in Zentralafrika regieren nach ihren eigenen Gesetzen, dazu kommt die schöne, unberührte, aber auch bedrohliche Natur.

Die Männer der Karawane, allesamt muslimischen Glaubens, schauen ihrerseits herab auf die regel- und gottlosen „Wilden“, wie sie sie nennen. So wie ein Führer es sagt: „Die Wilden glauben alles, wenn es nur verrückt genug ist. (...) Mit denen kann man nicht argumentieren. Die erzählen nur endlose Geschichten voller Aberglauben.“

Die Spulen und Fesseln des Lebens

Der Zeit entsprechend hat der Verlag in einer editorischen Notiz angefügt, dass er sich der „diffamierenden Begriffe“ sehr wohl bewusst sei, diese „jedoch zur Charakterisierung der Figuren und ihres Umgangs miteinander unvermeidlich sind.“

Es sind viele Figuren, die Gurnah in seinem Roman aufeinandertreffen und kommunizieren lässt; Figuren, die repräsentativ sind für die multiethnische Bevölkerung der Region, für die verschiedenen Kulturen und ihre Interaktionen.

Der Kolonialismus führt zu ihrer Zerstörung, zu einer neuen Form von Sklaverei, ohne dass Gurnah das präziser ausführt. Ihm reichen da die hie und da schon auftauchenden Europäer und die Beschreibung ihrer Physiogonomie, die stets etwas Dämonen- und Fratzenhaftes hat.

Yusuf ist natürlich eine Art Sklave. Er ist von seinen Eltern verkauft worden, er hat sie vergessen – und er ist selbst nicht in der Lage, das wird zunehmend deutlich, die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. „Die Spule seines Lebens“, wie es einmal heißt, dreht sich ohne ihn. „Er konnte sich nichts vorstellen, das ihn aus den Fesseln des Lebens, das er führte, befreien könnte“.

Das Paradies, als das hier mal ein Garten dient, in dem er sich am liebsten aufhält, mal die gesamte Landschaft, die Gurnah immer wieder mit leichter Hand und lichten Worten poetisch beschreibt, dieses Paradies gibt es für Yusuf nicht.

Die Deutschen, die am Ende auftauchen, um „Askaris“ zu rekrutieren, wie die einheimischen Soldaten ihrer sogenannten Schutztruppe heißen, erscheinen da wie ein Fanal. Ein Entkommen gibt es nicht.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false