© Avant

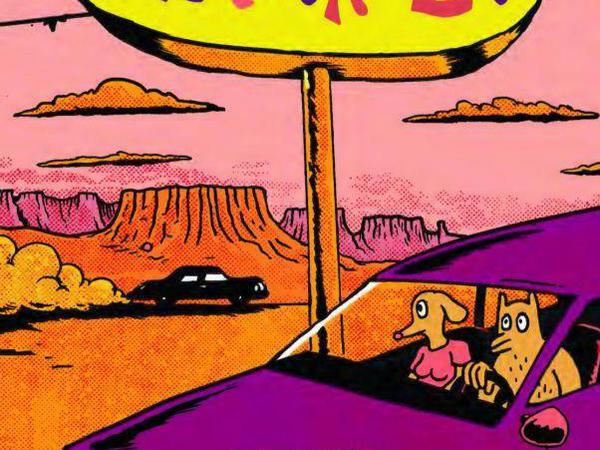

„Motel Shangri-La“ von James Turek: Verlorene Horizonte

In der Seele des mythischen Sehnsuchtsorts Amerika zieht ein Sturm auf. James Tureks Langcomic-Debüt „Motel Shangri-La“ erzählt von Zweiflern, Enttäuschten und Verirrten, die einander in der Wüste begegnen.

Eine gute Geschichte muss nicht stimmen, sie muss nur wahr sein. Der englische Schriftsteller James Hilton schickte die Figuren seines Bestsellers „Der verlorene Horizont“ 1933 an einen ausgedachten Ort im Himalaya namens Shangri-La — ein von Weißen regiertes entlegenes Kloster, das seinen Bewohnern ein ungewöhnlich langes und glückliches, von den Umwälzungen der modernen Welt unbelästigtes Leben versprach. Vier Jahre später wurde der Roman in epischer Länge verfilmt von Frank Capra, Hollywoods Spezialisten für den Mythos Amerika. Dass Deutschland längst den Holocaust eingeleitet hatte und mit strammen Schritten auf den Zweiten Weltkrieg zu marschierte, wollte da zwar noch kaum einer wahrhaben, aber der Gedanke einer verborgenen Utopie weitab der westlichen Zivilisation traf schon 1937 den Nerv der Zeit.

Seither ist die Idee des Sehnsuchtsorts „Shangri-La“ so viel herumgekommen, dass sie heute kaum noch utopische Assoziationen weckt. Die Nazis wollten sie vereinnahmen, die Amerikaner benannten 1942 nicht nur den Landsitz ihres Präsidenten (heute Camp David) danach, sondern auch gleich noch einen Flugzeugträger. Zahllose Motels, Hotels und Wellnesstempel, Popgruppen, Songs und Alben haben sich in der paradiesischen Aura Shangri-Las gesonnt. Ein antarktisches Tal, eine brasilianische Küstengemeinde und seit 2001 auch eine auf mehr Touristen hoffende chinesische Stadt heißen so.

Etymologische, geografische, spirituelle Leere

„Motel Shangri-La“, das Langcomic-Debüt des seit 2010 in Leipzig lebenden US-Amerikaners James Turek, macht diese mythologische Unzulänglichkeit zum Programm. Das Buch erzählt von einem Ensemble anthropomorpher Tierfiguren, die einander in einer Wüstenlandschaft irgendwo in Amerika begegnen: eine Werkstattbesitzerin, die sich als Femme fatale auf Abwegen erweist; ein Touristenpärchen, das unter aus Vertrautheit geborener Entfremdung leidet; ein ausgebrannter, vom Glauben abgefallener Bibelverkäufer mit seinem Sohn; ein Wanderprediger, der mit langen Phrasenmonologen gegen die eigenen Zweifel anredet. Wohin sie wollen, bleibt unbekannt. Die wenigen Dialoge erschöpfen sich meist in einem Austausch von Smalltalk, dessen spröder Charme sich auch daraus ergibt, dass er die inhaltliche Leere gar nicht erst zu kaschieren sucht.

© Avant

Diese Leere ist in Tureks Shangri-La allgegenwärtig – etymologisch, geografisch, spirituell. Amerika, der Sehnsuchtsort mit all seinen Verheißungen, ist hier eine zum Kitsch-Eldorado verblasste Oase für ziel- und willenlos in der Wüste Umherirrende. Der Plot ist darauf ausgelegt, den archetypischen Figuren minimalen Anlass und maximalen Raum zu bieten, sich ihrer Verlorenheit gewahr zu werden: eine Reifenpanne, ein Reitunfall, ein Gefängnisausbruch, schließlich – als klassischer literarischer Topos höherer Gewalt – ein Sturm, der manche der Gestrandeten endgültig auseinandertreibt und andere zusammen, und allen miteinander die Endlichkeit ihres Daseins vor Augen führt.

Trabi ex machina

Dabei fallen auch Schüsse, und man sieht sich ein ums andere Mal an die staubige Outlaw-Romantik von Roadmovie-Standardwerken wie Malicks „Badlands“, Spielbergs „Sugarland Express“ oder Stones „U-Turn“ erinnert. Deren physische Brutalität macht sich Turek allerdings nicht zu eigen. Seine Helden sind Suchende, keine Lebensmüden, und sowohl das schräge Ensemble selbst als auch die Schnitte zwischen den Szenen evozieren eher „Auf dem Highway ist die Hölle los“ als „Bonnie und Clyde“.

© Avant

Dass am Ende ausgerechnet ein alter Trabant zum ultimativen Fluchtwerkzeug aus der vertrockneten Kapitalistenutopie wird, ist vermutlich ein Hinweis auf Tureks eigene Biographie. Es funktioniert auch als Parodie auf deutsche Comics wie „Kinderland“, deren Macher zwar wenig über politische oder gesellschaftliche Umstände zu sagen haben, aber am Ende trotzdem noch schnell die Mauer fallen lassen, um in Feuilletons und bei Kulturfördertopfverwaltern zu landen: Trabi ex machina.

Spürbarer Verlust

Anders als viele German Graphic Novels († 2016) stützt dieser Comic seine Wahrhaftigkeit auch nicht auf zur Schau gestellter historischer Akkuratesse, die gerne noch mit den Nachworten akademischer Titelträger gespickt wird, sondern auf Erzählkunst. Turek macht die Verluste seiner Figuren spürbar, statt sie zu behaupten. Die Nostalgie in „Motel Shangri-La“ ist kein narrativer Selbstzweck, sondern das Echo unerreichter Träume, die sich dramaturgisch zum Wirbelsturm aufpeitschen.

© Avant

Mit schlaff anmutenden, musikalisch mäandernden Linien zeichnet Turek seine Protagonisten und ihre Umgebung. Die Songs, deren Textzeilen aus den Autoradios, Kopfhörern oder Kehlen der Figuren dringen, wirken wie der Versuch, mythologisch verklärte alte Zeiten auferstehen zu lassen, wie die Country- und Western-Klassiker „The Church in the Wildwood“, „Tumbling Tumbleweeds“ und „Devoted to You“, der Iggy-Pop-Stampfer „Cold Metal“ von 1988 oder die christlichen Endneunziger-Schmachtfetzen „Butterfly Kisses“ und „Higher“, in denen Bob Carlisle und Creed die religiöse Ekstase herbeisingen. Auffällig ist, dass gerade der erste und der letzte der zitierten Songs, nämlich „Who Are You“ von The Who (1978) und „Shangri-La“ von The Kinks (1969), nicht aus den USA stammen, sondern aus England.

Ein Pfeifen in der Wüste

Letzterer ist einem Konzeptalbum mit dem Untertitel „The Decline and Fall of the British Empire“ entnommen, in dessen Story es um den Ausbruch aus einem falschen Paradies geht, um den Aufbruch zu neuen Ufern. Doch der Sound von „Motel Shangri-La“ ist kaum mehr als das Pfeifen in der Wüste. Die alten popkulturellen Beschwörungsformeln ziehen nicht mehr, sie wirken so albern wie die vereinzelt in der Dürre herumstehenden Werbetafeln, die traumhafte Eigenheime versprechen.

Historisch stimmig war die große Erzählung Amerikas noch nie, dazu muss man nicht erst die Nachkommen seiner dezimierten und vertriebenen Ureinwohner oder jene der afrikanischen Sklaven fragen, auf deren Rücken viele seiner vermeintlichen Vorzüge errungen wurden. Das Land hat nie seinen Frieden gemacht mit dieser Vergangenheit. Dennoch konnte der Mythos Amerika immer wieder eine große Wahrhaftigkeit und Strahlkraft entwickeln — als Verheißung einer besseren Zukunft für alle Menschen.

Ob das Shangri-La, das James Turek vor sechs Jahren hinter sich ließ, als er nach Deutschland kam, noch einmal diese Hoffnung entfachen kann, steht in den Sternen.

James Turek: Motel Shangri-La, Avant-Verlag, 122 Seiten, 19,95 Euro

Korrektur: In der im Tagesspiegel vom 29. September 2016 erschienenen Kurzrezension von „Motel Shangri-La“ wurde irrtümlich behauptet, James Turek sei aus Chicago nach Leipzig gekommen. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Marc-Oliver Frisch ist freier Comic-Kritiker und -Übersetzer und promoviert über Comics an der Universität des Saarlandes. Man kann ihm bei Twitter folgen.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false