© Carlsen

„Ein diabolischer Sommer“: Der Teufel im Detail

In Deutschland kaum bekannt, in Italien ein Umsatzgarant – das kriminelle Genie Diabolik. Nun widmen sich Thierry Smolderen und Alexandre Clérisse der Legende des nihilistischen Trash-Comics.

Der maskierter Gentleman-Verbrecher Diabolik erfreut sich seit seiner Erschaffung durch die italienischen Schwestern Angela und Luciana Giussani im Jahr 1962 ungebrochener Beliebtheit, zumindest in dessen Herkunftsland. Ab 1963 verlieh ihm dann Luigi Marchesi im Auftrag der Schwestern grafische Gestalt.

Dass die Figur aus einer weit zurückreichenden Linie von Antihelden hervorgeht, der Protagonisten wie Fantômas oder Doktor Mabuse entstammen, die aber letztlich auf Harlequin Faustus beruht, kann man dem Nachwort Thierry Smolderens zu seinem kürzlich erschienenen Werk „Ein diabolischer Sommer“ entnehmen. In diesem mit Zeichner Alexandre Clérisse verfassten Comic dient Diabolik, Archetyp der als Fumetti Neri bekannten finsteren italienischen Bildgeschichten aus zeichnerischer Fabrikmanufaktur mit vorwiegend sadopornografischen Inhalten, als Chiffre für das Anarchische im menschlichen Charakter. Harlequin Faustus wiederum schließt durch die von Smolderen vorgenommene Klassifizierung als Abkömmling der Commedia dell'Arte den Kreis zum geografischen Ursprung Diaboliks.

Hierzulande ist das italienische Verbrechergenie relativ unbekannt; in deutscher Sprache existiert lediglich eine zwischen 2001 und 2002 im Ehapa-Verlag erschienene kurzlebige Serie, die es auf sechs Ausgaben brachte. Mario Bavas betörend stilsicherer, aber letztlich doch arg substanzloser Verfilmung „Gefahr: Diabolik“, in deutschen Kinos Ende der 1960er Jahre gezeigt, war ebenfalls kein großer Erfolg beschieden. Nicht einmal in Kreisen, in denen man Stil mit Substanz gleichsetzt, konnte man einen nennenswerten Zuschauergewinn verbuchen.

Doktortitelliste

Negativ konnotierte Helden sind in heimischen Gefilden nicht die Regel, es sei denn, sie führen einen Doktortitel mit sich. Sowohl Caligari und Mabuse wussten ihre Approbationen zu nutzen, wobei Letzterer genaugenommen einem luxemburgischen Einfall entsprang, jedoch erst in Deutschland durch Fritz Lang den entscheidenden Karriereschub bekam.

In den tiefsten Tiefen der trivialsten Trivialkultur aber, neben dem aus der Underground-Comicheftreihe „Menschenblut“ entsprungenen und als „Dokter“ firmierenden Dipperz, gibt es noch einen weiteren Doktor: Der hieß Morton, war Titelheld einer in den 1970er Jahren vom Anne-Erber-Verlag publizierten und später durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften dauerindizierten Romanheftserie. Inhaltlich sind diese Groschenhefte noch am ehesten mit den sadistischen Auswüchsen der Fumetti Neri vergleichbar, deren Initiator die Diabolik-Reihe war und die nebenbei noch zahlreiche andere ähnliche Antihelden auf den teuflischen Plan rief.

© Carlsen

Morton, der im Gebaren Josef Mengele nicht unähnliche britische Arzt mit einem Faible für moralischen Verfehlungen anheimgefallenen menschlichen Versuchskaninchen, ist mit einem Minimum an moralischen Prinzipien ausgestattet, welche Erpressung und Mord als Mittel zum Zweck nicht grundsätzlich ausschließen. Unter Einsatz ähnlicher Methoden, abzüglich der sadistischen und erkenntnistheoretischen Ader, geht auch Diabolik vor. Sein aufwändiges Leben finanziert er durch Raubzüge, bei denen vornehmlich der Staat oder moralisch fragwürdige Personen ins Visier genommen werden. Ihm zur Seite steht Eva Kant, eine ihrem Partner in kühler Präzision verbundene Gefährtin. Der Lebenssinn des Paares besteht im fortwährenden Rififi, das als Kompensation für die zumindest in der Originalversion nie explizit dargestellte, aber stets latent mitschwingende herbeigesehnte sexuelle Klimax in einer platonisch anmutenden Liebesbeziehung steht.

Zeichnerisch ist das alles, wie im Großteil der für den italienischen Markt produzierten und sich an erwachsene Leser richtenden Fumetti Neri, dementsprechend lieblos hingehauene Massenzeichenware. Milo Manara hat in dieser Sparte übrigens ebenfalls einst seinen zeichnerischen Einstand gegeben; einem Großteil seiner späteren Werke merkt man den prägenden Einfluss des exploitativen Genres heute noch an.

Zumindest bei Diabolik aber hat man in den heutigen Ausgaben einen technisch versierten und nebenbei für Marvel tätigen Künstler mit der Umschlaggestaltung beauftragt. Der Innenteil glänzt jedoch weiterhin durch spartanisches Niveau, und in diesem Fall bestimmt nicht aus künstlerischen Erwägungen heraus.

Interessanterweise stellen übrigens Frauen den mehrheitlichen Anteil der Diabolik konsumierenden Leserschaft. Es mag sein, dass die der Romantik den Vorzug gebende Konzeption von Angela und Luciana Giussani daran Anteil hat; bemerkenswert ist auf jeden Fall, dass diese von zwei Frauen stammt und erfolgreich von ihnen im eigenen Verlag vermarktet wurde.

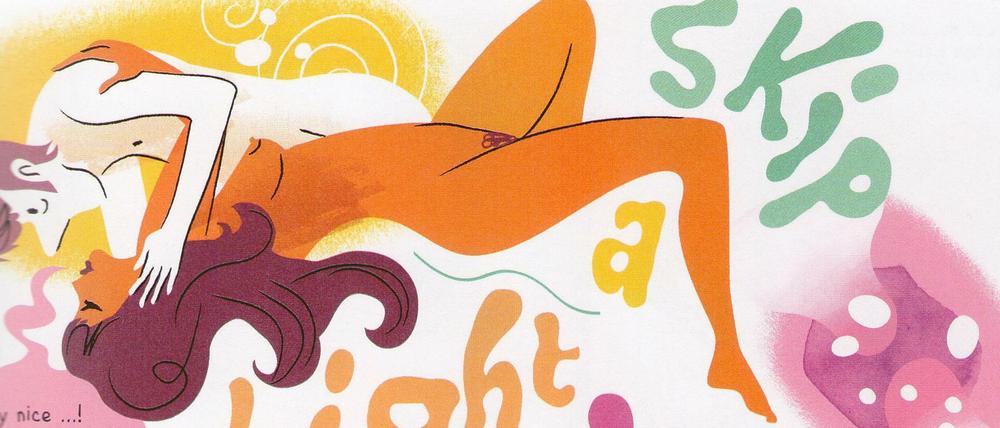

Eine Spur bleicher, aber barfuß im Kopf

Während es in der filmischen Diabolik-Adaption die inspirierte Umsetzung eines spielerischen Liebesaktes inmitten von Diebesgut gibt, machen Alexandre Clérisse und Thierry Smolderen in ihrer von Merkmalen der Pop Art inspirierten Diabolik-Hommage „Ein diabolischer Sommer“ ein Model, welches als Vorlage für die Figur Eva Kants gedient haben soll, durch den Griff an die Hose eines fremden Mannes zu einer Abstraktion für das von Diabolik begründete Genre der Fumetti Neri, welche gemeinhin eine sexuell explizitere Gangart pflegen. Derweil bleibt die heute noch publizierte schwarzweiße Originalversion nach den Schwestern Giussani der romantischen Grundintention so treu verhaftet wie Eva ihrem Diabolik.

© Carlsen

Davon unbeirrt hat der unterschwellig sexuell aufgeladene Mythos ein Eigenleben entwickelt, was man anhand der Bearbeitungen von Bava oder Smolderen und Clérisse beobachten kann. Fehlt jedoch bei Ersterem trotz visueller Finesse erzählerische Stringenz, so beweist das belgisch-französische Duo nach der eigenwillig ausgestalteten Biografie des Science-Fiction-Autors Cordwainer Smith erneut, dass es ungewöhnliches Quellenmaterial in herausragende Comics zu verwandeln weiß.

In „Das Imperium des Atoms“ wird sowohl auf Elemente des schriftstellerischen Schaffens von Smith, der eigentlich Paul Linebarger hieß, zurückgegriffen, als auch auf Auszüge aus Werken, auf die er Bezug nahm, und mit dessen teilweise fiktiv ausgeschmücktem Lebenslauf verquickt. Dies geschieht in fingerfertiger Art und Weise, sodass man beispielsweise das Einflechten des vom Captain Future-Erfinder und späteren Superman-Autoren Edmond Hamilton verfassten „Die Sternenkönige“ und den darin auftauchenden und alles anzweifelnden Psychiater als Voltenschlag auf „The Jet-Propelled Couch“ werten kann, in dem über einen anonymen Patienten in psychiatrischer Behandlung berichtet wird, hinter dem sich Smith/Linebarger verborgen haben soll. Dass „Die Sternenkönige“ zudem den Plot von „Der Gefangene von Zenda“ in das Science-Fiction-Genre überträgt, ist nur eine weitere Metaebene in einem Comic, dessen Titel bei A. E. van Vogts „Empire Of The Atom“ entlehnt wurde, welches wiederum auf Robert Graves' „Ich, Claudius, Kaiser und Gott“ basiert.

Van Vogt befand sich überdies im engeren Dunstkreis der Leute um L. Ron Hubbard, Verfasser von Science-Fiction-Romanen mit eher zweifelhaften Qualitäten und späterer Begründer von Scientology; er taucht hier als verklausulierter Gegenspieler von Smith/Linebarger auf. Und in all dem wohlkalkulierten und beziehungsreichen Trubel rauscht dann auch noch eben André Franquin vorbei: das sind die Momente, wo sich Realität und Überzeichnung zu einer neuen Qualität verzahnen, die so bestenfalls in den gelungeneren Werken von Alan Moore oder Grant Morrison aufspürbar ist. Allerdings ist die Metaebenen-Biografie eben ohne weitere Kenntnis all dieser fein aufgetragenen Schichten goutierbar, was man beispielsweise von Morrisons 2014 erschienener „Watchmen“-Pastiche „Pax Americana“ nicht unbedingt sagen kann – ganz zu schweigen von dessen unsäglicher Ein-Baumhaus-nur-für-Jungs-Attitüde; ein Mangel, welcher im atomaren Imperium glücklicherweise nicht feststellbar ist.

© Promo

Und auch wenn Alexandre Clérisse stilistisch in „Ein diabolischer Sommer” seinem im Vorgängerwerk etablierten Stil weitestgehend treu bleibt, so fällt doch eine Aufhellung der Farbtöne im Ganzen auf; von dem mit gedeckterer Farbpalette angelegten Psychogramm eines gemarterten Verstandes hin zu einem mit allgegenwärtiger Verheißung scheinbar an jedem erdenklichen Ort leicht zu habender sexueller Abenteuer aufgeladenen hellen Sommerpanoramas, wenngleich von dunkelvioletten Ahnungen von Unaufrichtigkeit und Gewalttätigkeit durchtränkt. Panellosigkeit ist hier zudem eine Frage der seitenkompositorischen Ehre und des historisch bedingten und vorherrschenden psychedelischen Free Flow; Jodelle und Pravda von Guy Peellaert lassen hier grüßen.

Blass im Sinne der interpretierbaren Bedeutung bleibt hier einzig und allein nur der zitierte Procol-Harum-Song „A Whiter Shade Of Pale“, der nicht nur zur audiovisuellen Verortung des Zeitrahmens genutzt wird, sondern auch als Grundlage für eine die Sinne stimulierende Sequenz dient. Den schwer interpretierbaren Text des Liedes nutzte bereits Brian W. Aldiss als Quelle für seinen Roman „Barfuß im Kopf“, einer Art „Ulysses“ innerhalb der New-Wave-Strömung der Science-Fiction-Literatur der 1960er Jahre um die lysergsäurediethylamidgetränkte Stimmung jener Ära angemessen einzufangen. Für Thierry Smolderen, der verschiedene Essays über den Comic verfasste und an der Schule der schönen Künste von Angoulême lehrt, war die Procol Harum'sche Intention des Lückenauffüllens im Songtext durch die Vorstellungskraft des Hörers sicherlich ein gefundenes comictheoretisches Fressen; für seinen Partner-in-Crime Alexandre Clérisse eine gute Gelegenheit mittels wildem Lettering die Buchstaben tanzen zu lassen.

Von Kurven und Kanten

Das strukturelle Grundprinzip von Smolderen und Clérisse ist im Grunde simpel: Nach dem in Katharsis aufgelösten Anamnesebogen, den „Das Imperium des Atoms“ darstellte, wird in „Ein diabolischer Sommer“ das Prinzip Entwicklungsroman, in neudeutschen Comic-Rezensionen gerne zu „coming of age“ schlagwortnutzbar internationalisiert, genutzt, um mit Hilfe popkultureller Versatzstücke, grafisch übersetzt in Farbtöne innerhalb der Pop-Art-Skala und bauchig-kurvige Formen, die Geschichte des jungen Antoine zu erzählen. Dieser hat ein nicht nur durch Zeit und Raum distanziertes und definiertes Verhältnis zu seinem undurchsichtigen Vater. Natürlich muss er sich altersgemäß mit den üblichen Irrungen und Wirrungen, die dieses Alter nun einmal mit sich bringt, herumschlagen, was den schlechten Einfluss dubioser und trotzdem faszinierender Freunde ebenso beinhaltet wie das sexuelle Erwachen und die Gelegenheit, dieses in einen farblich brillant visualisierten Wachtraum zu überführen.

© Ehapa

Dazu kommen das Kennedy-Attentat und der kalte Krieg, da ist jede Ablenkung recht. Diabolik taucht hier ebenso als das Resultat einer in Kiosken vergeudeten Jugend auf Abwegen auf, wie auch schon Paul Linebargers Leben durch mit der Zukunft befassten Schundmagazinen auf die planetare Umlaufbahn gebracht wurde; die Motivwiederholung könnte auf den konzeptuellen Unterbau einer thematisch verwandten Trilogie hindeuten. Ein weiteres Indiz, neben dem als „Geboren im Zeichen des Kiosk“ betitelten Nachwort Smolderens, ist die farbdramaturgische Konzeption der ein- und ausführenden Seiten in „Das Imperium des Atoms“, welche die helleren Töne des Nachfolgebandes quasi vorwegnehmen.

Zu wünschen wäre eine weitere derartige franko-belgische Kollaboration durchaus; diese müsste, dem bisherigen Muster folgend, dann in den 1970er und 1980er Jahren spielen.

Dass man an Biografien oder an literarischen Werken thematisch aufgehängte längere Comicerzählungen doch ganz anders gestalten kann als manches Cash-In der jüngeren Zeit vermuten ließe, wird jedenfalls in „Ein diabolischer Sommer“ erneut souverän demonstriert. Zumal die zweite Zusammenarbeit von Smolderen und Clérisse noch einmal eine deutliche Steigerung darstellt – die Lebensgeschichte Antoines ist nachvollziehbarer als die Abstraktionen aus der vertrackten Gedankenwelt Paul Linebargers und für den Leser auf Grund eigener sowie generationsübergreifender Erfahrungen wesentlich zugänglicher.

Thierry Smolderen und Alexandre Clérisse: Ein diabolischer Sommer, Carlsen, 176 Seiten, farbig, 24, 99 €

Die Tagesspiegel-Rezension zu „Das Imperium des Atoms“ finden Sie hier.

© Carlsen

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false