© Staatsbibliothek zu Berlin

Beethoven original und digital: Da gehen die Partituren anders

In Bonn soll Künstliche Intelligenz Beethovens 10. Sinfonie komponieren. In Berlin werden seine Manuskripte in der Staatsbibliothek aufbewahrt.

Mit seiner Neunten sprengte Ludwig van Beethoven 1824 alle Grenzen. Noch nie war ein so langes, so komplexes Orchesterwerk geschrieben worden, noch nie hatte es ein Komponist gewagt, am Ende eines sinfonischen Werkes Chor und Gesangssolisten einzusetzen. Und was sollte nach der „Ode an die Freude“ kommen? Die 10. Sinfonie natürlich!

Denn Beethoven war Freiberufler, ein selbstständiger Privatunternehmer, der seinen Lebensunterhalt verdienen musste. Und das ging nun einmal nur durchs Notenschreiben. Doch die Zehnte wurde nie fertig, 1827 starb Beethoven. 350 Takte insgesamt umfassen die Skizzen aus dem Nachlass, die die Wissenschaftler dem Projekt zuordnen können. 250 Takte beziehen sich auf den ersten Satz der Sinfonie, für die weiteren gibt es nur minimale Bruchstücke.

Es hat nicht sollen sein, könnte man sagen. 722 Werke hat Beethoven vollendet, und sehr viele davon sind wirklich vollendete Werke, Meisterstücke von ewiger Gültigkeit. Besonders die Sinfonien sind Gipfelwerke der Gattung. Da braucht es eigentlich keine weitere Sinfonie mehr. Zumal die 1. Sinfonie von Johannes Brahms durchaus mit Recht als „Beethovens Zehnte“ gilt: Weil sie im Geiste des vor 250 Jahren geborenen Wiener Klassikers geschrieben ist, durch ihre grandiose Klangarchitektur eine würdige Nachfolgerin ist in der Gattungsgeschichte.

Doch dann maßte es sich Ende der 1980er Jahre der britische Musikologe Barry Cooper an, in Beethovens Kopf zu steigen – um das Oeuvre des Genies weiterzudenken, aus den Skizzen wollte er zumindest den ersten Satz der 10. Sinfonie vollenden. In Es-Dur sollte das Werk stehen und mit einem sanften Andante beginnen, soviel ist von Zeitzeugen überliefert. Dann käme ein kraftvolles Allegro, bevor schließlich das ursprüngliche Andante wieder aufgegriffen wird.

Das letzte Puzzlestück in Beethovens Oeuvre

Es gibt eine Aufnahme von Coopers Versuch, die man bei Youtube leicht finden kann. Sie dokumentiert das enttäuschende Ergebnis der Bemühungen: Unterkomplex, ja kleinmeisterlich wirkt diese Musik, gerade im Allegro ist sie zu romantisch, zu opernhaft geraten.

Danach war erst einmal Ruhe. Im Angesicht des Jubeljahres 2020 aber hat die Telekom jetzt erneut einen Anlauf gestartet, um die Zehnte zuende zu komponieren. Diesmal allerdings soll es die Künstliche Intelligenz (KI) richten. Für den 28. April ist die Uraufführung in Bonn angesetzt.

Während die Berliner Staatsbibliothek in einer großen Ausstellung jetzt Beethovens Handschriften zeigen wollte – von denen sie so viele besitzt wie keine andere Institution weltweit –, soll in der Geburtsstadt des Meisters das letzte, fehlende Puzzlestück in den Werkkatalog gefügt werden.

Die Stabi hat mehr Beethoven-Autographe als jede andere Institution

Die Ausstellung Unter den Linden ist wie alle Häuser der Stiftung Preußischer Kulturbesitz am Donnerstagabend geschlossen worden. Bei bei Pressevorbesichtigung waren die unschätzbar wertvollen Originale noch zu sehen, fünf der Sinfonien, darunter die Neunte, vier Klavierkonzerte, die „Missa Solemnis“ und „Fidelio“. Am Rhein dagegen soll man sich am technischen Fortschritt weiden, dem Auswurf eines künstlichen Superhirns huldigen. Oben gibt man Noten rein, unten kommt eine neue Komposition heraus, so eine Idee fasziniert Zukunftsoptimisten.

Der Intelligenz aus dem Computer steht darum auch ein ganzes Team zur Seite, zu dem unter anderem der Pianist Robert Levin, der Filmmusik-Komponist Walter Werzowa und Matthias Röder vom Salzburger Karajan-Institut gehören. „Das Projekt ist stark forschungsorientiert“, sagt Röder, „es zeigt den aktuellen Stand der Technologie.“

Es geht hier nicht darum, das infrage zu stellen, was Menschen bislang mit den Skizzen zur Zehnten gemacht haben. Ein Konkurrenzprodukt zu Coopers 1. Satz wird es nicht geben. Stattdessen sollen die Sätze drei und vier entstehen, zu denen es so wenig Material gibt, dass nur eine KI daraus etwas entwickeln kann.

Weil der Computer anders denkt als der Mensch. „Um in Beethovens Geist kreativ zu sein, muss sich der Bearbeiter sehr zurücknehmen“, erklärt Röder. Der Computer hat keine Persönlichkeit, die er hintanstellen müsste. Er macht nur das, was man ihm beigebracht hat.

© Carstensen/dpa

Und das geht so: Er wird darum mit Noten gefüttert, solchen von Beethoven wie von seinen Zeitgenossen. Hat die Maschine genug Beispiele kennengelernt, kann sie die Skizzen der Zehnten, die nun eingespeist werden, intuitiv weiterverarbeiten. Und zwar in beliebig vielen Varianten. Aus denen die Projektmitarbeiter sich dann die plausibelste Fassung aussuchen. Schritt um Schritt geht es voran, bis am Ende hoffentlich eine Partitur fertig ist, die mehr bietet als Flickwerk.

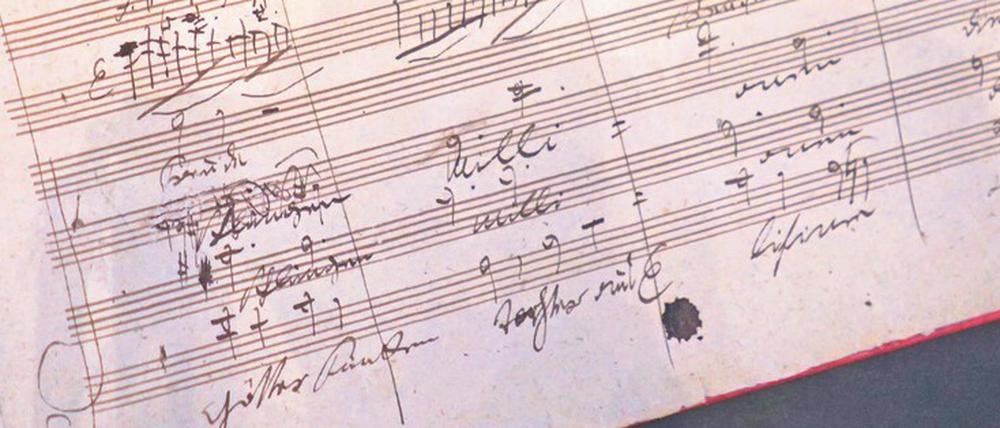

Eine der Skizzen zur Zehnten ist natürlich auch in der Beethoven-Ausstellung der Berliner Staatsbibliothek zu sehen. Erste Ideen zum Scherzo hat der Komponist mit Bleistift notiert, einstimmige Motive, so schnell aufs Papier geworfen, dass nur die Hälse der Noten zu sehen sind. Überhaupt hatte Beethoven eine ziemliche Sauklaue, mit wildem, geradezu wütend wirkendem Strich hat er in den Partituren seine Korrekturen eingetragen.

Aus dem Tinten-Gekrakel aber lässt sich natürlich auch ein unbändiger Schaffensdrang ablesen, der Furor der Kreativität. In der Ausstellung sieht man zerknüllte Notenblätter herumliegen in einem Nachbau von Beethovens Studierstube aus seiner letzten Wiener Wohnung.

Und die „Lebendmaske“ aus Gips, die der Künstler Franz Klein 1802 für eine Büste vom Gesicht des Meisters abgenommen hat. Sie zeigt den charakteristischen strengen Zug um die Lippen, der auf den ausgestellten Porträts wiederkehrt. Störrisch, ernst oder streng kann man den nennen. Oder darin die Physiognomie eines Menschen erkennen, der sich niemandem andient, der auf gesellschaftliche Konventionen pfeift.

Das historische Papier ist extrem empfindlich

Manche Kompromisse mussten Barbara Schneider-Kempf, die Generaldirektorin der Berliner Staatsbibliothek, und Martina Rebmann, die Leiterin der Musikabteilung, eingehen, um die Schätze aus ihren Tresoren überhaupt zeigen zu können. Der Wilhelm-von-Humboldt-Saal im dritten Stock des Stabi- Standorts Unter den Linden ist für Kunsträuber schwer zugänglich – aber eben auch für die Besucher. Weil die Handschriften zu empfindlich sind, können sie zudem nur sieben Wochen gezeigt werden, bei maximal 50 Lux. Schummrig ist die Beleuchtung, aber doch hell genug, um sich für den Betrachter ungünstig auf den Vitrinen zu spiegeln. Wer die Noten wirklich im Detail studieren will, muss mit dem eigenen Körper einen Schatten erzeugen.

Die Ausstellung ist allerdings ja auch weniger für Wissenschaftler gedacht als für normale Klassikfans, die neugierig sind auf die Aura der Originale. 19 300 Seiten Notenmaterial von Beethoven besitzt die Staatsbibliothek, 380 Briefe sowie 137 der insgesamt 139 erhaltenen Konversationshefte, die der taube Beethoven nutzte, um mit seinen Besuchern zu kommunizieren. 135 Exponate hat Martina Rebmann für die Schau ausgewählt, die den klingenden Namen „Diesen Kuss der ganzen Welt!“ trägt.

Kronjuwel der Sammlung ist die "Neunte"

Womit gleich klar werden soll, dass hier die berühmte Neunte im Mittelpunkt steht. Deren Autograph erwarb der preußische König bereits 1846. 2000 Taler sowie eine jährliche Leibrente von 400 Talern bekam Beethovens Sekretär Anton Schindler dafür. Auch unklar war, ob er sich überhaupt rechtmäßig in den Besitz der Partitur gebracht hatte.

Auf Notenständern ist der vollständige Text von Schillers „Ode an die Freude“ ausgebreitet, in den Vitrinen davor sieht man, dass der Komponist für das Chor-Finale sein übliches Notenpapier mit 16 Zeilen gegen ein großformatigeres mit 23 Zeilen austauschen musste. Da weht den Betrachter dann doch der Mantel der Musikgeschichte an.

Der aufregendste Teil der Ausstellung aber befindet sich im Vorraum zum Wilhelm-von-Humboldt-Saal. Dort nämlich ist dokumentiert, wie die Staatsbibliothek ihre grandiose Beethoven-Autographen-Sammlung mit Hilfe großzügiger Mäzene aufgebaut hat – und später teilweise wieder verloren.

Zum einen durch den Zweiten Weltkrieg, als die Artefakte an sicheren Orten gebracht wurden, die nach 1945 dann zu polnischem Staatsgebiet wurden. Und zum anderen durch einen Doppelagenten: Joachim Krüger-Riebow war es 1951 gelungen, Leiter der Musikabteilung zu werden. Er stahl sämtliche Konversationshefte aus dem Tresor Unter den Linden, fuhr in den Westen und lieferte sie beim Beethovenhaus in Bonn ab.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false