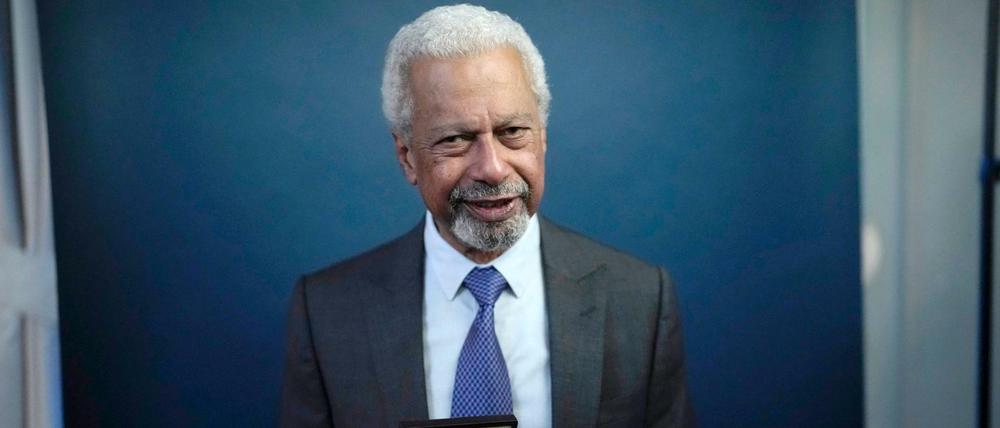

© Matt Dunham/dpa

Abdulrazak Gurnahs Nobel Lecture: Notwendigkeit und Schönheit des Erzählens

Abdulrazak Gurnah erklärt in seiner Nobelpreisrede, wie Kolonialismus, Revolution und Flucht ihn und sein Schreiben geprägt haben.

Die Übergabe der Nobelpreise mitsamt den dazu gehörigen Pressekonferenzen und Dankesreden ist in diesen PandemieTagen eine nur mäßig feierliche, schlichte Angelegenheit.

Nachdem ihm am Montag in London die Auszeichnung in Form der üblichen Medaille und Urkunde verliehen worden war, immerhin bei einem Mittagessen mit geladenen Gästen, konnte man den britisch-tansanischen Literaturnobelpreisträger Abdulrazak Gurnah am frühen Dienstagabend per Digitalstream bei seiner Nobel Lecture beobachten, vor seiner Bibliothek stehend, mal frontal, mal leicht im Profil.

Mit einem einfachen Satz beginnt Gurnah seine Rede über das Schreiben: „Schreiben ist schon immer ein Vergnügen gewesen“. Damit leitet er seine ersten Erfahrungen ein, die er mit dem Schreiben gemacht hat, in der Schule, zu der Zeit, als er im Sansibar der fünfziger und frühen sechziger Jahre aufwuchs.

Von einem „unschuldigen“ Schreiben spricht er, von Texten, die nicht organisiert waren, umgearbeitet und korrigiert wurden oder eine bestimmte Botschaft, ein Ziel verfolgten. Ähnlich sei es ihm mit dem Lesen gegangen. Das habe sich erst geändert nach seiner „rücksichtslosen Flucht“ 1968 aus Sansibar zusammen mit seinem Bruder, einige Jahre nach der Revolution auf der vor Tansania liegenden Insel. Von Heimweh und Fremdheitsgefühlen geplagt, habe er begonnen über das nachzudenken, was ihm und seiner Heimat widerfahren sei, und das Schreiben wurde ein anderes, differenzierteres.

Es war notwendig, über die Grausamkeiten der Revolution zu schreiben

Die Rede, die Gurnah an diesem Dienstagabend hält, ist eine kurze, trotzdem reichhaltige, sie ist voller Anspielungen und nicht zuletzt sehr autobiografisch. Gurnah erzählt mal mehr, mal weniger direkt von seinen Empfindungen und Erlebnissen in England nach seiner Flucht.

Und von der ständigen Erinnerung daran, was in seiner Heimat passiert ist und wie er die Dinge dort nach und nach zu bewerten gelernt hat. Er erwähnt die „Brutalitäten“ nach den revolutionären Ereignissen auf Sansibar, die „Inhaftierungen, Hinrichtungen, Vertreibungen“, die „Lügen und Täuschungen“, mit denen man sich darüber hinwegtröstete, dass mit der Dekolonialisierung eben doch nicht alles in bester Ordnung gewesen ist.

Nach der Erklärung der Unabhängigkeit vom britischen Protektorat im Dezember 1963 kam es am 12. Januar 1964 zur sansibarischen Revolution.

Die schwarze Mehrheitsbevölkerung lehnte sich gegen die bis dato herrschende arabische und indische Minderheit auf, und in der Folge gab es auf Sansibar ein sozialistisches Regime nach ostdeutschem oder chinesischem Vorbild. Bis heute wird diese Revolution mal als nationalistische, mal als sozialistische, mal als ethnizistische interpretiert, mit all den damit in Zusammenhang stehenden üblichen Gräueltaten.

Gurnah zeichnet kein vorkoloniales Paradies

Gurnah ließen die Ereignisse nicht los, die Gewalt, die seinen Alltag prägte bis zu seiner Flucht, aber auch die nachträgliche Konstruktion einer „einfachen Geschichte“ dieser Revolution, der er sich verweigern wollte.

Nach dem einzigen Besuch, den er seiner Heimat jemals abstattete, empfand er es 1984 als „Notwendigkeit“, von den Verfolgungen und Grausamkeiten jener Zeit zu schreiben, die seinem Eindruck nach aus der Erinnerung der Bevölkerung verschwinden sollten. Ihm habe der Sinn danach gestanden, diese Erinnerung zu bewahren, und zwar in Form des Erzählens von Geschichten, die komplexer sind als bloß historische Lesarten.

Es dauert, bis Abdulrazak Gurnah auf die eigentliche Kolonialgeschichte zu sprechen kommt, auf seine kolonial geprägte Erziehung in Sansibar. In seinen vielfältig von Vertreibung, Heimatlosigkeit und Exil handelnden Romanen gibt es nicht auf der einen Seite das Gute, auf der anderen Seite das Böse, hier schwarz, dort weiß, hier die guten Einheimischen, dort die kolonialen Unterdrücker.

Gurnah zeichnet kein vorkoloniales Paradies, beschreibt vor allem aber die nachkolonialen Verheerungen.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

So differenziert er in seiner Rede auch zwischen der Generation seiner Eltern, der eigenen Generation und der nachfolgenden, die wiederum „ihre eigenen postkolonialen Enttäuschungen und Selbsttäuschungen“ hat. Die Machtstrukturen haben sich nicht in Luft aufgelöst, sie stecken weiterhin in den Köpfen – so wie es Gurnah in England erleben musste, als ihm als Geflüchteter das koloniale Erbe überall begegnet, er vielerlei rassistischen Anfeindungen ausgesetzt ist.

Am Ende jedoch schlägt der Literaturnobelpreisträger wieder den Bogen zu sich als Schriftsteller, der eben nicht nur Aktivist ist (oder nur Akademiker) und als solcher beispielsweise den britischen und französischen Umgang mit Migrant:innen kritisiert, wie auf der Nobel-Pressekonferenz vor seiner Dankesrede.

Mit einem „Aber“ hebt er an, nämlich dass Schreiben nicht nur „Kämpfen und Polemisieren“ sei, sondern es auch um die Schwächen, die Grausamkeiten und die Liebe der Menschen gehe, um das Hässliche genauso wie um die Tugend. Und dass dabei im besten Fall „eine Art Schönheit“ entstehe. Wie „durch ein kleines Wunder“ habe er sich deshalb seine jugendliche Begeisterung beim Schreiben bewahrt.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false