© dpa/Bernd Weissbrod

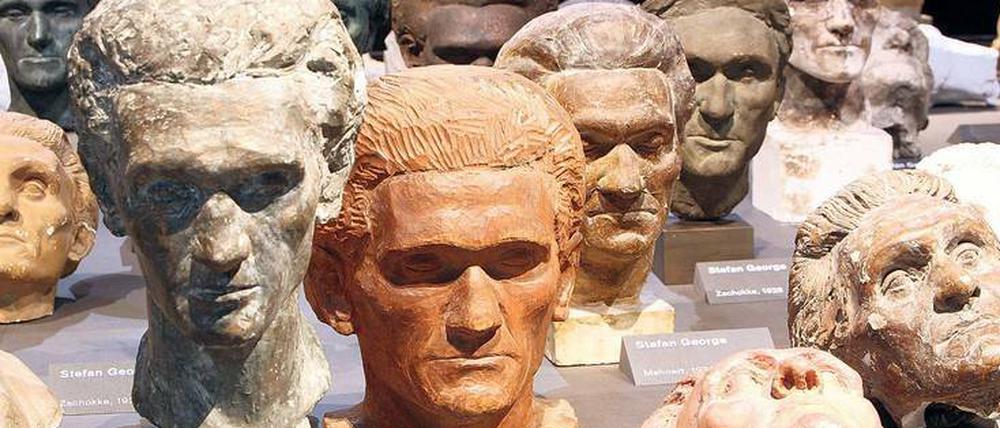

150. Geburtstag von Stefan George: Im Bannkreis der Sphinx

Lyrisches Genie und sexueller Missbrauch: zum 150. Geburtstag des bis heute skandalisierten Dichters Stefan George.

Welche Stellung er unter den Menschen einnehmen wollte, das wusste Stefan George von Kindheit an. Einem Schulkameraden, mit dem er König und Minister spielte, sagte er den verabredeten Rollenwechsel ab, denn König konnte immer nur einer sein. „Genossen die dein blick für dich entflammte / Bedachtest du mit sold und länderei? / Sie glaubten deinen plänen deinem amte / Und dass es süss für dich zu sterben sei“, so entwirft er in dem Gedicht „Kindliches Königtum“ aus dem Zyklus der „Hängenden Gärten“ die ihm gemäße soziale Ordnung, die auf dem Charisma des Einen und der freiwilligen Unterwerfung der Anderen beruht – Blaupause des späteren George-Kreises.

Krisenhaft wurde es dagegen, wenn George sich auf Augenhöhe mit anderen Menschen verbinden wollte. Der junge Hugo von Hofmannsthal fühlte sich 1892 in Wien so sehr bedrängt, dass er sich in seiner elterlichen Wohnung verbarrikadierte, und so wurde nichts aus der „heilsamen Diktatur“, die George mit dem Hochbegabten über die europäische Dichtung auszuüben gedachte. Und Ida Coblenz, erste bekennende Georgeanerin und bekanntermaßen die einzige Frau, zu der sich Stefan George je hingezogen fühlte, grauste es vor dessen „immer kalten Händen“, sodass es, bis zum Bruch, bei einer platonischen Freundschaft blieb: „Verschweigen wir was uns verwehrt ist? / Geloben wir glücklich zu sein? / Wenn auch nicht mehr uns beschert ist / Als noch ein rundgang zu zwein.“

So heißt es in der Schlussstrophe eines der berührendsten Gedichte aus dem „Jahr der Seele“ (1897), Georges beim Publikum beliebtestem Gedichtband, der freilich in dem sich nach 1900 formierenden George-Kreis eine fast verbotene Lektüre darstellte. Mit diesen Gedichten war kein Staat zu machen, zu sehr obwaltet dort die Melancholie, die dichterisch fruchtbarste unter Georges Möglichkeiten, zu sehr sind diese Gedichte auf die nuancierte Wiedergabe seelischer Regungen gerichtet, was den jungen Lukács begeisterte und noch den späten Adorno hinderte, über George den Stab zu brechen.

Erzwungene sexuelle Handlungen und rituelle Lesungen

Zugleich markiert „Das Jahr der Seele“ den öffentlichen Durchbruch des Dichters. Zu dieser Zeit hielt er seine ersten Lesungen im Berliner Salon des Malerehepaars Lepsius, das damals in der Kantstraße wohnte. Es waren Abende für geladene Gäste, die von George stets geschmähte „menge“ hatte selbstredend keinen Zutritt – bei einem Poesiefestival aufzutreten, wäre für George so undenkbar gewesen wie der ihm von Goebbels angetragene Ehrenvorsitz der Preußischen Akademie. Bei Lepsius aber fühlte er sich wohl, dort wurde er zur bestaunten und bemunkelten Attraktion: „Es ging auch beim Lesen eine zauberhafte Wirkung von ihm aus, wie immer“, hielt sein jüdischer Verleger Georg Bondi in seinen Erinnerungen fest.

Bezeugungen dieses Zaubers, besonders bei Erstbegegnungen, bilden das Portal zu der neuen George-Biografie, die Jürgen Egyptien bei Theiss vorgelegt hat. Sie triefen vor Pathos, das man zum Weiterlesen erst wieder abschütteln muss. „Wer war dieser Mensch“, so fragt der Biograf, „der eine derartige körperlich und geistig bezwingende Präsenz besaß?“ Man könnte antworten: ein Dichter der Moderne mit einem so faszinierenden wie polarisierenden Oeuvre. Doch seit Kurzem steht eine andere Antwort im Raum, die geeignet scheint, eine Beschäftigung mit dem nach dem Krieg lange genug tabuisierten Werk Georges auf unbestimmte Zeit hinauszuschieben. „Der Übervater der Reformpädagogik – Päderastie aus dem Geist Stefan Georges?“, so titelt ein Essay von Julia Encke in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ vom 13. Mai.

Den Anlass bieten Berichte über sexuellen Missbrauch, vorgetragen von ehemaligen Angehörigen des „Castrum Peregrini“, einer Filiation des George-Kreises, die der Dichter und Radiomann Wolfgang Frommel in den Kriegsjahren in Amsterdam ins Leben rief. In einem Haus in der Herengracht schützte er deutsch-jüdische Internatsschüler vor dem Zugriff der Gestapo. Dort praktizierte er freilich auch, was man im George-Kreis als pädagogischen Eros zu umschreiben pflegte, und wie mancher Lehrer der ehemaligen Odenwaldschule berief sich Frommel dabei auf den „Stern des Bundes“, Georges Gedichtband von 1914. Für Außenstehende weitgehend kryptisch, sprechen zahlreiche Gedichte aus dem „Stern“ von erotischen Beziehungen, die durch Hingabe, Hierarchie und Unterweisung geprägt sind. Dieses Muster nahm Frommel offenbar sehr wörtlich. Insbesondere bei der Initiation neuer Auserwählter soll es zu erzwungenen sexuellen Handlungen gekommen sein, begleitet von rituellen Lesungen – eine in der Tat schauerliche Vorstellung. Sollte man gleichwohl daran erinnern dürfen, dass es sich beim „Castrum Peregrini“ um eine sehr lesenswerte Zeitschrift handelt, die bis 2007 existierte, verantwortet von jenen, die Frommel vor den Nazis beschützt hat?

Was gibt es noch zu feiern, 150 Jahre nachdem George zur Welt kam?

Wem Georges Gedichte nichts gelten, der wird sich mit der Distanzierung leichttun. Wer aber mit diesen Gedichten lebt und ihre manchmal beunruhigende Schönheit als tröstlich und heilsam empfindet, wird in Zukunft noch ein wenig dialektischer denken müssen, als das ohnehin schon der Fall war. Was gibt es, so fragt Julia Encke, eigentlich noch zu feiern am 12. Juli, 150 Jahre nachdem Stefan George in Büdesheim bei Bingen zur Welt kam? „Zu jubeln ziemt nicht“, schreibt George, der für alles, darin ganz Klassiker, den passenden Spruch hat, in dem Gedicht „Der Krieg“. Zum 150. Geburtstag Goethes fuhr er 1899 eigens nach Frankfurt, um sich in dem Gedicht „Goethe-Tag“ kritisch mit den öffentlichen Huldigungen auseinanderzusetzen: „Ihr nennt ihn euer und ihr dankt und jauchzt –“. Solches hat er in eigener Sache nun nicht zu befürchten. Die Stadt Bingen hat eine Feierstunde abgesagt, und in Heidelberg, wo Georges sagenhafte Erscheinung lange zum Straßenbild gehörte, fällt eine Tagung aus.

Diese Ängstlichkeit im Umgang mit dem von jeher Skandalisierten zeugt von Vergesslichkeit. Denn über George liegen ja gar keine neuen Erkenntnisse vor. Die Nöte mancher Jünger, sich aus dem Bannkreis des Meisters zu befreien, hat die Literatursoziologie längst aufgearbeitet. Und wie George seine Freunde einspannte, um nach neuen „Süssen“ Ausschau zu halten, ist auch schon gebührlich geschildert worden, zumal in Thomas Karlaufs George-Biografie von 2007. Dort konnte man bereits den erschreckenden Satz lesen, der „Stern des Bundes“ sei „der ungeheuerliche Versuch, die Päderastie mit pädagogischem Eifer zur höchsten geistigen Lebensform zu erklären“. Dass damit nicht alles gesagt sein sollte über dieses so belastete Buch, suchte über fünf Jahre eine internationale Forschungsgruppe am Hanse-Wissenschaftskolleg zu beweisen. Ihre Exegesen liegen in dem von Christophe Fricker edierten Band „Krise und Gemeinschaft“ bei Klostermann vor, aber wer hätte derzeit Freude daran, in ihnen zu stöbern?

Wahre Wunder an Bild und Klang

Man sollte vielleicht manche Deutungen meiden, gerade dort, wo sie zu apologetisch werden. Stefan George hat Gedichte geschrieben, die auf harsche Weise mit der technischen Moderne und der von ihr hervorgebrachten Gesellschaft ins Gericht gehen, sie enthalten mitunter verachtende Verse, andere kann man, in ihrer Warnung vor einer rücksichtslosen Vernichtung natürlicher Ressourcen, als weit ihrer Zeit voraus lesen („Der Mensch und der Drud“). Nimmt man aber die Gedichte als Ganzes zur Hand und blättert darin ohne Scheu, wird ein anderer Eindruck vorrangig. Es gilt, wahre Wunder an Bild und Klang zu entdecken, virtuos in ihrem unerschöpflich variantenreichen Umgang mit Rhythmus und Reim, berührend und verstörend in ihrer Intensität und Ambivalenz.

Wer aber war nun dieser Mensch? Eine Sphinx, ein Abgrund? In Gedichten wie „Der Täter“ oder „Der Gehenkte“ scheute sich George nicht, unter der Maske von Kriminellen zu sprechen, um die Grenze zum Milieu der Wohlgesinnten möglichst scharf zu ziehen. „Ihr wisst nicht wer ich bin ...“, heißt es im dritten Eingangsgedicht zum „Stern des Bundes“. Immer noch nicht? Nein, immer noch nicht.

Norbert Hummelt

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false