© Heinrich Zille/Public Domain/Berlinische Galerie

Heinrich Zille als Fotograf: Leben und Sterben im alten Berlin

Protz und Prunk der Kaiserzeit ließ er links liegen: Heinrich Zille, Berlins großer Zeichner, war zwischen 1882 und 1906 auch ein Straßenfotograf.

Ein Blick aus dem Fenster. Hinter dem Holzzaun auf der anderen Straßenseite flattern Hemden auf Wäscheleinen. Zwei Züge der Ringbahn dampfen vorbei. Hinter Gemüsebeeten zieht sich eine sandige Ödnis bis zum Grunewald. Am Horizont fällt ein Gebäude ins Auge: Die imposante Villa Tanneck am späteren Kaiserdamm.

Charlottenburg, Sophie-Charlotten-Straße 88, vierter Stock. Hier lebte Heinrich Zille von 1892 bis zu seinem Tod im Jahr 1929. „Meine erste eigene Wohnung war im Osten Berlins im Keller, nun sitze ich im Berliner Westen, vier Treppen hoch, bin also schon gestiegen“, erklärte der damals 34-Jährige. Ein schönes Mietshaus mit hohen Decken und reichem Ornament der Gründerzeit. Es steht heute noch, wenn auch die verzierte Fassade abgeschlagen und konturlos verputzt wurde. Hier begannen und endeten die fotografischen Streifzüge des berühmten Zeichners.

Ein umständliches Gerät mit Plattenbelichtung trug er mit sich herum, samt Stativ. Zille folgte damit seinen Kindern auf die Eisbahn gegenüber, nahm es mit in eine längst vergessene Badeanstalt der Straße. Auf einem Foto ist er selbst zwischen Badegästen zu sehen. Paffend, die Badehose spack über dem Kugelbauch. Mitten im prallen Leben.

Mit den Massen zum Rummel

Zille fotografierte Frauen auf dem Markt am heutigen Klausenerplatz, die ihr Gemüse in der Schürze nach Hause trugen. Er ging den Massen nach, die im Sommer zu ihrem größten Vergnügen ans Südende der Straße zogen – dem Rummel auf der Wiese am Lietzensee. Ein Meer aus Hüten. Für die Kleinen gab es Schifferschaukeln und Kasperltheater, für die Erwachsenen Wahrsagerinnen und Bierzelte. Einige Herren drückten sich verstohlen um erotische Kabinette wie das von „Fräulein Pauline, die stärkste weibliche Athletin und Kanonen-Königin der Gegenwart.“ Schamlos wurden ein paar Meter weiter dunkelhäutige Menschen in Baströcken als Exoten aus der Wildnis vorgeführt. Heinrich Zille, Berlins frühem Straßenfotografen waren die teuren Bildplatten nicht zu schade, um sie sogar vor Latrinen der Feste zu belichten.

© Heinrich Zille/Public Domain/Berlinische Galerie

Prunk und Protz des kaiserlichen Berlins ließ Zille links liegen, ihn interessierte der Alltag seiner Nachbarn. Wie ein roter Faden zieht sich ein sozialer Blick durch das grafische Werk des Künstlers - wer hätte von seinen Fotos etwas anderes erwartet als die Rückseite der Stadt? Die Berlinische Galerie sitzt seit vielen Jahren auf Zilles fotografischem Nachlass und hat die 628 Bilder im vergangenen Jahr uneingeschränkt rechtefrei veröffentlicht. Ein ungewöhnlicher und lobenswerter Schritt. Andere Museen wollen an Reproduktionen längst rechtefreier Bilder weiter Geld verdienen. Kulturinstitutionen führen eine Reihe aus Gründen an, warum ihre oft mit öffentlichen Geldern digitalisierten Schätze nicht frei verfügbar werden sollen. "Coding da Vinci", ein Gemeinschaftsprojekt verschiedener Institutionen um Wikimedia Deutschland, will diese Bedenken zerstreuen und den Zugang zu unserem Kulturerbe für alle öffnen. Auch das Stadtmuseum Berlin zog bei diesem Projekt mit und stellte seine Sammlung aus Zeichnungen Zilles zur Verfügung.

Unterwegs im Schlossviertel

Oft wanderte Heinrich Zille über die hölzerne Bahnbrücke an der Knobelsdorffstraße, begegnete barfüßigen Kindern und Reisigsammlerinnen. Frauen, die mit ihren Töchtern Handwagen voller Feuerholz durch den Sand nach Hause zogen. Seine Notizblöcke sind voll von Zeichnungen dieser Szenen. Alte Frauen, gebückt unter der schweren Last ihrer Rucksäcke, Wanderinnen auf dem weiten Weg zurück in die Stadt. So viel Mühe, so wenig Lohn. Müllsammler, die auf der wilden Halde vor den Rändern des Schlossviertels mit spitzen Stöcken nach etwas Brauchbarem stocherten.

© Heinrich Zille/Public Domain/Berlinische Galerie

Von einer Kiesgrube zum Reichskanzlerplatz

Weiter westlich machte der Zeichner im Jahr 1898 Halt an einer riesigen Kiesgrube. Es sollte nicht mehr lange dauern, bis sich die Stadt von den Rändern bis hierhin ausgedehnt hatte und der Reichskanzlerplatz über die Grube gesetzt wurde, den wir heute als Theodor-Heuss-Platz kennen. Immer wieder hob Zille die hölzernen Bauzäune ins Bild – er lebte in einer Stadt, die sich an den Rändern fast knirschend in die Landschaft fraß. In Zilles Todesjahr 1929 lebten in Berlin fast vier Millionen Menschen mehr als 1858, dem Geburtsjahr des Künstlers. Eine extreme Dynamik. Die Nöte seiner in Elend, Schmutz und großer Enge lebenden Nachbarn fielen Zille auch in den Schaufenstern von Bestattern ins Auge: Kindersärge standen vornean. Noch 1900 überlebte jedes fünfte Kind nicht das Säuglingsalter. Leben und Sterben im alten Berlin.

© Heinrich Zille/Public Domain/Berlinische Galerie

Zilles Streifzüge ins Zentrum haben mitunter einen melancholischen Nachgeschmack. Wenn die vielen Gebäude und Gassen ins Bild kommen, die in der Folgezeit abgerissen, durch Brandbomben des Zweiten Weltkriegs vernichtet oder danach ohne Bezug zur alten Stadt wiederstanden. Den Ostrand des ausgelöschten Scheunenviertels verschatten heute Wohn- und Büroklötze des Sozialismus. Im zerbombten Nikolaiviertel baute sich die DDR in den Achtzigerjahren einen Erinnerungsort des alten Berlins. Ein Disneyland getarnter Plattenbauten, einschließlich Zilles Stammkneipe „Zum Nußbaum“.

Klicken Sie sich hier durch unsere große Heinrich-Zille-Bildergalerie!

Im Krögel konzentrierte sich das Elend

© Heinrich Zille/Public Domain/Berlinische Galerie

Armut und Enge in düsteren Hinterhöfen fand Zille allerorten. Obdachlose, unterwegs mit Hundekarren oder schlafend in Hauseingängen. Im Krögel zwischen Molkenmarkt und Spree konzentrierte sich das Elend. Um die 30 Handwerkerfamilien sollen sich in der Gasse noch 1925 fünf Toiletten und einen Wasseranschluss geteilt haben. Zehn Jahre später rissen die Nazis die Häuser ab, sie passten nicht mehr ins Stadtbild.

Fotograf für ein Vierteljahrhundert

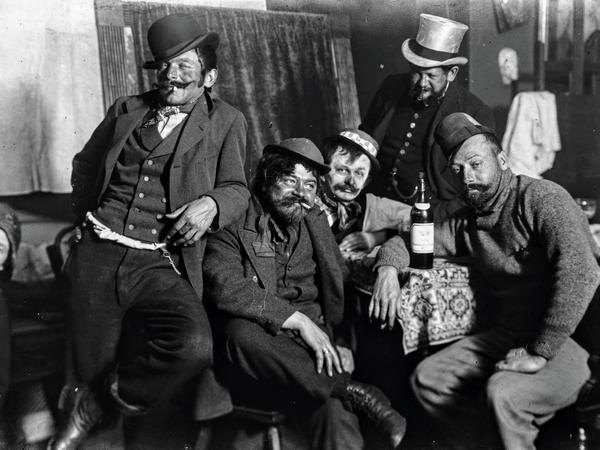

Zilles Bilderbogen von fast einem Vierteljahrhundert hat auch seinen sozialen Aufstieg festgehalten. Stand ihm gut, der Anzug, als er als 43-Jähriger neben den Eltern stand und in die Kamera grinste. Der Vater, ein alter Zausel, die Mutter hohlwangig vor dem Häuschen in der Fischerstraße in Rummelsburg, zwischen Äckern und Wiesen. Nicht weit entfernt, in der Victoriastadt, die heute Kaskelkiez genannt wird, wurden seine drei Kinder Margarete, Hans und Walter geboren. Metzger hätte er werden sollen und fand doch eine Anstellung als Lithograph. Fast mag man ihm den Triumph über den Vater ansehen. Seine späten Bilder zeigen Heinrich Zille auch in dem Milieu, in das er sich unermüdlich hochgearbeitet hatte. Unter Künstlerfreunden wie dem Maler Walter Meyer-Lüben oder Bildhauer August Kraus, mit denen er kegeln ging und ausgelassen feierte.

© Heinrich Zille/Public Domain/Berlinische Galerie

Warum fotografierte Zille so viel?

Zille fand seine Aufnahmen kaum einer Erwähnung wert. Es wurde sogar behauptet, dass die Fotos gar nicht von ihm stammen, was bei einem kleinen Teil der Aufnahmen auch denkbar ist. Hin und wieder zeichnete Zille seine Fotos später ab. Einen Schnappschuss vom Rummel nahm er für „die Destille“ – eine Collage, in der er den hoffnungslosen Alkoholismus seiner Zeit festhielt. Frauen, die am Monatsanfang bangend vor den Fabriktoren warteten, um ihren versoffenen Männern wenigstens einen Teil des Lohns für den Haushalt abzunehmen.

Zwei Beispiele, in denen Heinrich Zille Fotos für Zeichnungen verwendet hat im Vorher-Nachher-Vergleich:

© Heinrich Zille/Public Domain/Berlinische Galerie

Das Fotografieren war für den großen Grafiker eine Art Notizbuch. „Wenn ein Zeichner die Menschen aufs Papier bringen will“, so schrieb er, „sind sie alle beleidigt, drehen den Kopf weg und schimpfen oder wollen ‚einen aus dem Anzug stoßen‘“. Heimlich zeichnete er Saufbrüder, hielt den Block unter dem Kneipentisch oder „hinter 'ne Zeitung“. Als Fotograf wartete Zille selten, bis sich Menschen in Pose warfen. Er kam, sah nach der Sonne und hielt einfach drauf. Wie ein Straßenfotograf eben, oft ist sein Schatten am Bildrand zu erkennen.

Wie haben Menschen damals in Berlin gelebt? Trugen sie wirklich alle Hüte? Heinrich Zilles Fotos sind wie der Blick durch ein Periskop in die Vergangenheit dieser Stadt vor 120 Jahren.

Klicken Sie sich hier durch unsere große Heinrich-Zille-Bildergalerie!

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false