© Sebastian Urzendowsky

Reise-Tagebuch: Ein Iran hinter Mauern und Rosengärten

Schauspieler Sebastian Urzendowsky besuchte die Familie seiner Freundin in Teheran. Ein Tagebuch über die Kunst, aus Holz Gold zu machen, und Tische mit Liebe.

Ankunft

Es ist warm, und es stinkt. Ein dicker Kohlenebel hängt in der Luft. Als ich sechs Jahre alt war, roch es in der Schönhauser Allee genauso. Eine erste Heimeligkeit. Osten bleibt Osten.

Auf der Suche nach einem Klo im Flughafen stolpere ich versehentlich in den Gebetsraum daneben. Die verschiedenen Möglichkeiten, sich zu erleichtern, liegen direkt beieinander, denke ich. Sogar das Zeichen an der Tür ist fast das gleiche. Ich muss lachen. Jetzt dann doch: Willkommen in der Fremde.

Der Vater meiner Freundin ist schon seit zwei Wochen da, und seitdem gehen Whatsapp-Nachrichten hin und her, die uns an nötige Unterlagen erinnern, an Mitbringsel und wann wir wo sein werden. Aktuell stehen wir vor der Eingangshalle des Flughafens und warten auf ihn.

Da taucht er aus dem Nebel auf. „Relax, we’re in Iran.“ Er zieht uns von den Taxileuten weg zum Mittelstreifen, wo er sich nach dem Auto seines Neffen umschaut. Es hupt. Der Neffe holt uns mit seinem Wagen ab. Hat er sich nicht nehmen lassen, wenn schon mal die Verwandtschaft von so weit angereist kommt. Wir verstauen unsere Jumbo-Koffer in dem kleinen Geländewagen und los geht’s. Der Neffe fährt mit 140 zwischen allen Spuren und dreht sich dabei gern ausgedehnt zu uns um, mit dem Rücken zu Gästen zu sprechen, ist schließlich unhöflich. Sie in den nächsten Lkw zu fahren offenbar weitaus weniger. Trotzdem kommen wir heil an.

In persischem Barock. Im Iran verstehen sie die Kunst, aus Holz Gold zu machen. Sämtliche Stühle und Tische werden goldfarben lackiert. My home is my castle. Diese Prämisse hat die Engländer in eine plüschig-puffige Gemütlichkeit geführt. Aber im Iran, in Persien, da stand Versailles Pate. Egal wie klein die Bude.

1. Tag

Eine Cousine holt uns aus der Wohnung ab. Ihr dunkelblonder Zopf kringelt sich unterm Kopftuch raus, das ständig wegrutscht. Wir quetschen uns zu viert in ein Taxi und fahren zum Tadschrisch-Basar im Norden der Stadt. Mit einem Schlag beginnt der Märchentraum vom Orient. Nüsse, Obst, Schmuck, Glühbirnen und Socken. Alles da. Auch eine Art schiitisches Krippenspiel. Drei Kerle in Seide, Säbel und Turban führen das auf. Jeder von ihnen hat ein Mikro, über das ihre Geschichte scheppert, als wäre es Gottes Wort selbst. Um den geht es schließlich. Beziehungsweise um Ali. Und seinen Sohn Hassan. Und Hossein. Und denen ging es um Gott, den Einzigen, Großen, Scheppernden. Dazu gibt es Tee. In der ersten Reihe sitzen schwarz verschleierte Damen mit ernsten Gesichtern.

Abends wird Hof gehalten bei der Familie. Oberster Stock des eigenen Hauses. Dicke Teppiche und Stuhlkreis. Auf die Polster ist das immer gleiche spätromantische europäische Liebespaar gestickt. Das trifft sich ganz wenig mit meiner Vorstellung von unseren Gastgebern, denn wir sind zu Besuch beim sehr traditionellen Teil der Familie. In der Runde wird mir arg heiß. Ich verstehe kein Wort und fühle mich beobachtet. Dazu kommt ein Pistazienkeks nach dem anderen meines Wegs, und in appetitloser Höflichkeit nehme ich sie erst mal alle entgegen. Zum Glück gibt es auch schwarzen Tee. Dann Essen. Ein Festmahl. Danach Obst und noch mehr Kekse.

2. Tag

Im Süden der Stadt begrüßt uns der Onkel. Beine wie Baumstämme bringen seine Hüfte mit jedem Schritt ins Wiegen. Ein geschmeidiges Schaukeln durch die Stadt. Zwinkernde Knopfaugen, Moustache. Er stellt sich in den Verkehr und teilt die Fluten. Alle schwärmen. Der Onkel macht Dinge klar. So ziemlich alle.

Wir wollen unbedingt den Golestanpalast sehen, die alte Residenz der Kadscharen. Meine Freundin ist pikiert. Da ist man früher so reingekommen. Ohne Schlange. Ohne Touristen. Guck mal: Deutsche! Aber es gibt den Onkel, und bevor wir VIP sagen können, sind wir drin. Meine Freundin meint, damals müsse es einem größer vorgekommen sein. Damals ist in dem Fall nicht die Zeit vor den Touristen, sondern die der alten Kadscharen. Tatsächlich erhebt sich draußen vor den drei Meter hohen, kunstvoll gekachelten Mauern ein Monstrum von einem Neubau, der den Rosengarten verschattet. Der Lärm bleibt draußen. Es ist eine Oase. Beim Teehaus treffen wir die Deutschen in ihren Regenjacken wieder. Jack Wolfskin hat es auch reingeschafft.

Abends gehen wir ins Theater im Stadtzentrum. Ein vermeintlich feministisches Stück wurde uns empfohlen. Über eine weitreichende Telefonkette kommen wir an Karten. Das Ticket wird handgeschrieben und uns vorm Theater zugesteckt, als handle es sich um einen Kassiber.

Das Stück heißt übersetzt etwa: „Wo sind die Täubchen des Harems hin?“ Dieser Frage wird zweieinhalb Stunden lang nachgegangen. Ich verstehe, wie zu erwarten, nichts. Zum Geräusch von Flügelschlag wechselt das Damenensemble auf der Bühne öfter mal den Tschador und kurz flattert die Freiheit vorbei. Dazwischen wird viel geweint. So viel, dass es mich irgendwann nervt. Ich denke kurz, wie gemein das von mir sei, wo ich doch sonst eher empathisch bin und hier immerhin Dinge verhandelt werden, die tief schürfen, auch wenn ich sie nicht verstehe. Aber dem Stöhnen meiner Sitznachbarn entnehme ich, dass ich wohl auch bei Kenntnis der Sprache nicht enthusiastischer wäre. Draußen hagelt es Kritik. Da haben sie hier schon mutigere Stücke gesehen.

Junge Leute cruisen nachts durch die Stadt

© Sebastian Urzendowsky

3. Tag

Der nächste Familienbesuch. Mit der Metro wären es 30 Minuten, aber wenn die Verwandtschaft schon ein Auto hat, nimmt man das auch. So wie alle. Und so stehen alle im Stau. Zu iranischem Pop kriechen wir über die Autobahn, blicken auf den Milad-Tower aus zig Perspektiven. Als wir ihn von hinten rechts sehen, sind wir bei der Tante.

Was da auf dem Tisch steht, ist Kunst und Liebe. Die Hausherrin hat den Inhalt jeder Schüssel und jedes Schälchens hergerichtet, als gälte es die Kacheln im Kadscharenpalast damit auszutauschen. Feinste Linien aus Zimt ziehen sich über Safranreis zu Mustern, von denen jeder Gast sein ganz eigenes hat. Alles für den Augenblick. Die Familie schlemmt, schwärmt und bekommt anschließend Obst, Tee und Kekse. Bäcker scheint hier ein sicherer Beruf.

Schließlich bricht die Jugend auf. Der Sohn hat einen Wagen. Wie ich erfahre, spielt sich ein Großteil des sozialen Lebens der Teheraner Jugend in Autos ab. Zum einen liegt das sicher an den Staus, zum anderen am Fehlen von Clubs und Bars zum Knutschen. Man findet andere Wege. Cruisen. Was bei uns nur gelangweilte Dorfis machen, auf deren Kennzeichen drei Buchstaben stehen, ist hier das Ding der Hauptstadt. Nachts sind die Straßen freier und auf ihnen eine Generation.

Wir haben eine CD der US-Rapperin 070 Shake mitgebracht, sofort wird die eingeschoben. Hip-Hop und buntes Licht. Disco im Kleinen als Teil vom großen Strömen durch die Stadt. Rauf auf den Berg, von wo man auf sie hinabsehen kann. Ich verstehe die Liebe zu diesem Ort.

Ein gemeinsames Taumeln, ein Du auch, wenn man sich anguckt, auf dem Weg durch die Nacht. Als wir vom Berg runtersteigen, wieder ins Auto, drehen wir einfach weiter Runden, inzwischen schweigend. Es ist schön. Und fast erstaunlich, dass wir irgendwann vor unserer Haustür stehen.

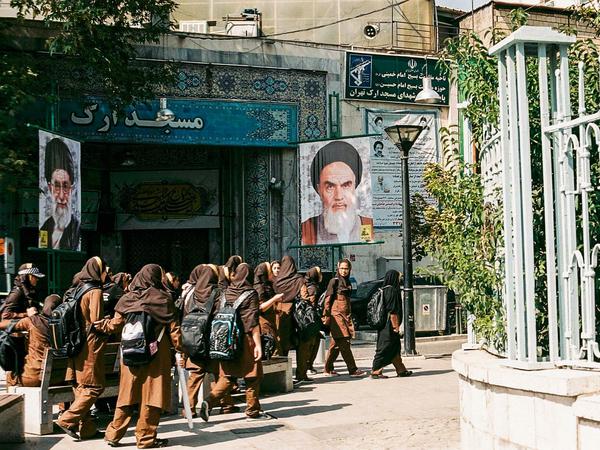

5. Tag

Die Metro schleust uns durch die Galerie der Märtyrer. Jede Station heißt Shahid sowieso. Von jeder Wand guckt das ernste Gesicht eines Soldaten, den man nicht vergessen soll. Und immer wieder sind es die Mütter auf den Plakaten, die ein Bild des gefallenen Sohnes vor sich hertragen wie eine gerahmte Anklage. Ein Riesenkult um das Trauern. Ich habe den Eindruck, dass es all die Toten braucht, weil erst im gemeinsamen Leid die Gemeinschaft begründet ist und die Trauer sie bestärkt. Tränen als Kitt und Selbstversicherung.

Unter den Reisenden sind viele Uniformierte. Sie gehören in das lebendige Stadtbild. Unweigerlich muss ich denken, dass sie die potenziellen Gesichter für die nächsten Plakate sind. Und dann sehe ich eine Szene, die mich rührt und beschämt. Ein blinder Verkäufer stolpert durch den Wagen. Er riecht streng und hat eine Sprachstörung, die seiner Werbung einen unangenehmen Klageton gibt. Immer wieder hält er abrupt vor einem Passagier, dem er sich zudreht und seine Ware ins Gesicht streckt. Es ekelt mich etwas vor dem Mann. Natürlich bleibt er direkt vor mir stehen und hält mir Socken unter die Nase. Angestrengt schaue ich weg. Er geht weiter.

Unsere Begleiterin sagt, man habe es nicht leicht als Behinderter in dieser Stadt. Als wir aussteigen, verlässt auch der Mann den Zug und bleibt auf dem Bahnsteig zurück wie eine Insel im Strom der Passagiere. Und es ist einer von den Uniformierten aus unserem Abteil, ein Offizier, der die Hand des blinden Mannes nimmt, sie bei sich auf die Schulter legt und ihn so durch die verzweigte Station führt. Als wäre er gerade herabgestiegen von einem dieser Plakate, einer wie die Propaganda ihn will. Aber damit hat das nichts zu tun. Oder doch? Da hilft ein Mann, der eine mir suspekte Organisation vertritt, einem anderen, dem ich nicht geholfen hätte, weil es mich vor ihm ekelt. Einfach ist nur das Vorurteil.

6. Tag

Die Busfahrt nach Isfahan beginnt im Sonnenaufgang. Der goldene Dunst steht der Stadt. Wir halten die Gesichter in die Wärme, schlürfen süßen Tee und schlafen sofort ein, sobald der Motor brummt. Für einen Moment wache ich in der Wüste auf. Auch in der Einöde soll man die Märtyrer nicht vergessen. Grimmig gucken sie vom Straßenrand, hinter ihnen das Nichts. Daraus taucht nach sechs Stunden Isfahan auf.

Meine Freundin und ich sind nicht verheiratet, also bekommen wir auch kein gemeinsames Hotelzimmer. Ihr Vater und ich schieben unsere Koffer durch die Gänge der alten Karawanserei zum Quartier, das wir vier Nächte teilen werden. Tür auf. Wir schauen auf das Bett. Ein Ehebett. Kurz ist Ruhe. „Das Hotel ist wirklich sehr schön“, sagt er. „Ja, das ist es“, antworte ich.

Wir besuchen die alte Brücke Si-o-se-Pol. Der Bau ist wunderschön, besteht aus 33 Bögen, die sich aneinanderreihen und früher über den Zayandeh Rud trugen, der heute nur noch in der Stadt ankommt, wenn in den Bergen der Staudamm zum Neujahrsfest Norooz geöffnet wird. Touristen und junge Paare flanieren über die alten Steine, suchen nach einem stillen Platz zwischen den Bögen oder der besten Pose im Sonnenuntergang.

Zurück in unserem Hotel zögern wir das Schlafengehen raus. Dann ein Kuss und jeder geht in sein Zimmer. Ich krauche unter die Decke zum Vater meiner Freundin.

Immer wieder sind unerwartete Dinge möglich

© Sebastian Urzendowsky

7. Tag

Der Weg führt durch den Großen Basar. Und dem entkommt man nicht. Meine Freundin will Parfum kaufen, Rosenwasser aus Isfahan. Der Verkäufer ist jünger als wir, hat aufrecht hochgegelte Haare und seidige Wimpern über seinen dunklen Augen. Er schließt und öffnet sie wie ein Schmetterling die Flügel. Dazu kullern die Worte aus seinem Mund. Meine Freundin hört interessiert zu, stellt Rückfragen, bekommt die nächste Geruchsprobe unter die Nase gehalten und zwischendurch Kaffeebohnen. Ab und zu auch ich, wenn der Händler glaubt, meine Ungeduld könnte die eigentliche Käuferin vertreiben.

Nach gefühlten drei Stunden fällt die Entscheidung. Sehr gut, denke ich. Aber da wäre ja noch die ungeklärte Frage des Flacons. Bald steht die komplette Vitrine auf dem Tisch. Und dann, als endlich alles in Flacon und Tüten ist, kommt die finale Offensive: die Gratisprobe zum Mitnehmen. Auch ich werde gefragt. Schnell nenne ich eine Rose, an der ich vorhin schon einmal riechen musste. Fehler. Jetzt bin ich potenzieller Kunde. Vehement wehre ich jeden Versuch ab, mir etwas andrehen zu lassen. Der junge Basari versteht: Ich werde nichts kaufen. Also wechselt er die Strategie. Sicher freue ich mich doch über ein Geschenk. Und aus der 30-Zentimeter-Spritze zum Auffüllen der Flacons zerstäubt er die kompletten Reste des eben erstandenen Rosenwassers über meinem Jackett. Jetzt dürfen wir gehen.

Auf dem Naqsh-e-Jahan-Platz rieche ich immer noch, wie ich mir den Puff von King’s Landing in „Game of Thrones“ vorstelle. Der Platz ist riesig. An jeder Kachel der beiden Moscheen könnte ich Stunden verbringen. Jemand sagt uns, an einer Brücke würden sie singen. Wir sollten unbedingt hin. Ich verstehe noch nicht, aber wir gehen.

Die Leute unter den Bögen der Brücke scheinen sich zu kennen oder wirken zumindest wie eine Gemeinschaft. Viele Ältere sind da, Familien mit Kleinkindern und natürlich auch die Jugend. Sie sitzen in lockeren Gruppen. Blicke gehen zwischen ihnen hin und her, Erwartung. Dann hebt einer aus der Menge die Stimme und andere fallen ein. Ein Chor schwillt an und zeigt seine Kraft, bis ein Zischen ihn zurückhält: „Akbar kommt.“ Der Größere, so nennen sie höhnisch die Polizei.

Vier Beamte gucken missmutig vorbei. Singen ist nicht verboten, aber unangemeldete Versammlungen. Und Singen bringt die Leute zusammen. Doch gerade grinst nur eine stille Menge in lockeren Gruppen. Die Polizisten ziehen ab. „Akbar azad.“ Akbar frei, tuscheln die Bögen. Einer hebt an zu singen.

Ich habe Tränen in den Augen. Die kleinsten Kinder hier müssen so alt sein wie ich, als meine Mutter mich 1989 mit in die Gethsemanekirche genommen hat. Vielleicht war das hier nie als Protest gedacht, aber seit die Polizei vorbeikommt, hat sie das Singen dazu gemacht. Und sie hat alle gegen sich – die Alten, die Familien mit den Kleinkindern, die Jungen sowieso. Unter dieser Brücke fließt kein Wasser mehr, aber man spürt die Kraft von Bewegung, wenn Dinge in Fluss geraten.

8. Tag

Die armenische Kathedrale im Viertel Dschulfa mit ihren Backsteinen ist ungewohnt schlicht neben den blau gekachelten Moscheen. Dafür ließ man im Inneren keine Fläche unbemalt. Altes und Neues Testament stehen sich in Bildern gegenüber und eine gesamte Wand hat das Jüngste Gericht eingenommen. Arme Sünder werden von absurd-fantastischen Tierwesen gepeinigt, die aussehen, als kämen sie geradewegs aus dem Zoo von Hieronymus Bosch.

In einem Museum wird an den Genozid an den Armeniern erinnert. Im Gegensatz zur Türkei ist das Gedenken erlaubt im Iran. Es gibt sogar eine festgeschriebene Anzahl von Vertretern der armenischen Minderheit im Parlament. Immer wieder sind Dinge möglich, die ich nicht erwartet hätte.

© Sebastian Urzendowsky

10. Tag

Isfahan war schön, aber wir haben es uns nur angeguckt. Teheran dürfen wir dank der Familie und Freunde dort richtig erleben. Sobald wir zurück in der Stadt sind, wird wieder soziales Tetris gespielt. Wir schieben die Einladungen und Verabredungen so hin und her, dass wir möglichst allen gerecht werden.

Die Wohnung der Freunde ist schon voll, als wir ankommen. Am Namen des W-Lan lässt sich erkennen, dass dies der Normalfall ist im „House of Love“. Alle studieren Kunst oder machen welche. Alle tragen Jogging-Klamotten, vor allem die Frauen. Anscheinend habe ich mich schon ziemlich an Kittel und Kopftücher gewöhnt. Der Anblick von Frauen in Leggings und Tanktops erstaunt mich plötzlich.

Es gibt das alltägliche Festmahl und danach den Versuch von Bier. Dafür haben sie Zucker und Hefe in alkoholfreies Bier getan, das nun so schäumt, als wäre Aspirin drin. So wie es riecht, wird man danach Aspirin brauchen. Wir schütteln höflich den Kopf, alle anderen trinken reihum.

11. Tag

Bücher kaufen im Uni-Viertel. Nach langer Auswahl in einem Laden, wo ich die englischsprachigen Klassiker durchstöbere und mich frage, warum so naheliegende Titel wie „1984“ nicht verboten sind, hat meine Freundin einen kleinen Stapel zusammen. Draußen bieten Männer mit großen Neon-Pappschildern an, Hausarbeiten oder ganze Dissertationen für Studenten zu schreiben. Abschluss durch die Hintertür – gegenüber liegt der Haupteingang zur Universität.

12. Tag

Heute reisen wir ab. Noch einmal in den Park, wo wir Basketball spielen. Ferienlagerstimmung holt uns ein. Umarmen, Festhalten. Versprechen, sich bald wiederzusehen. Die schöne Melancholie des Abschieds. Still fahren wir durchs Neonlicht zum Flughafen.

Als der Flieger aufsteigt, wächst Teheran bis an die Ränder des Horizonts. Fast 20 Minuten fliegen wir darüber hinweg. Es ist eine große Stadt.

Reisetipps für den Iran

Hinkommen

Für die Einreise ist ein Visum erforderlich. Dieses kann online ausgefüllt und muss in der Botschaft abgegeben werden. Ein Stempel im Pass führt jedoch zu Schwierigkeiten bei Reisen in die USA.

Am schnellsten fliegt man mit Germania nonstop ab Schönefeld, Tickets gibt es ab 300 Euro. Oder über Wien mit Austrian Airlines, ab 700 Euro.

Unterkommen

Atigh Traditional Hotel, Isfahan, ehemalige Karawanserei, Doppelzimmer ab 100 Euro, atighhotel.com.

Espinas Palace Hotel Teheran, Doppelzimmer 110 Euro, espinashotel.com.

Sebastian Urzendowsky

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false