© Eva Tepest

Sichtbarkeit von queeren Femmes: Die subversive Kraft des Lippenstiftes

Femmes gelten in der queeren Szene immer noch als das schwache Geschlecht – ihr feminines Auftreten ist selbst manchen Lesben suspekt.

Lisa Haring trägt ein rosafarbenes T-Shirt mit dem Aufdruck „high femme lesbian witch“. Das bedeutet in etwa: lesbische Hexe und High Femme, womit wir schon mitten im Thema wären, für das die kleine Runde im Südblock am Kottbusser Tor zusammengekommen ist. Zu Beginn geht es um die Frage: Wer ist die Femme?

Für Leonie Schäfer ist die Sache klar: „Femme ist selbst gewählte, queere Femininität.“ Und die ihr gegenüber sitzende Haring ergänzt, dass Femme für sie Wiederaneignung und Widerstand bedeutet. „Abzulehnen, dass ich mich in einem patriarchalen System unterordne, nur weil ich mich so verhalte, wie es scheinbar von mir erwartet wird.“ Sie möchte also nicht, dass ihr Stil als Zustimmung zur vorherrschenden Norm gedeutet wird.

Und Femmes, da sind sich alle in der Runde einig, sind Personen aller möglichen Körper, Geschlechtsidentitäten und Sexualitäten. Damit hat der Begriff in den letzten Jahrzehnten einen entscheidenden Bedeutungswandel erfahren: „Femme“ ist eigentlich die französische Bezeichnung für „Frau“.

Im Laufe der fünfziger Jahre etablierte sich „Femme“ (ausgesprochen als „fam“) im Arbeiter*innenmilieu der USA als weiblicher auftretendes Gegenstück zu männlicher agierenden Lesben und Queers, die als Butches („Buttsches“) bezeichnet werden. Die Butches sind seit jeher die sichtbarsten Lesben, diejenigen, die in den zwanziger Jahren in Deutschland als Kesse Väter bekannt waren und bis heute häufig als Mannweiber beschimpft werden. Leslie Feinberg hat ihnen hingegen in ihrem Klassiker „Stone Butch Blues“ ein Denkmal gesetzt.

Dass die Femmes häufig als Butches zu- oder untergeordnet empfunden werden, schreibt Joan Nestle, Mitbegründerin des New Yorker Lesbian Herstory Archive im Vorwort des Sammelbandes „Femme! radikal – queer – feminin“, der 2009 im Querverlag erschienen ist. „Viel zu lange wurden wir in der queeren Welt und im Feminismus für das schwache Bindeglied gehalten und zuvor für das kindliche Opfer männlicher Frauen.“

In queeren Club schlecht behandelt

In lesbischen und queeren Kontexten, findet die Runde im Südblock, werde die Femme entsprechend dieses Erbes der Lesben- und Frauenbewegung weiterhin oft als das uncoole, unfeministische Pendant zur Butch empfunden. Damit fühlen sich alle fast durchgehend unwohl. Etwa wenn sie in queeren Clubs wie der Busche oder dem Schwuz ignoriert oder abschätzig behandelt werden.

Besonders schmerzhaft ist es, Abwertung in einer queeren Partnerschaft zu erfahren. „Wenn ich mit Leuten zusammen war, die männlicher auftraten als ich, wurde meine Queerness oft in Zweifel gezogen“, erzählt Haring. Von manchen Partner*innen wurde sie sogar dafür verantwortlich gemacht, wenn heterosexuelle Männer sie angegraben hätten.

Aufgrund dieser und anderer Erfahrungen fühlt sich die Femme daher mit alten heterosexuellen Cis-Freundinnen, also Frauen, deren Geschlechtsidentität der ihnen bei der Geburt zugewiesenen entspricht, häufig wohler als in der LGBTI- Community, wo ihr „die Sexualität und die politische Haltung“ abgesprochen werde, weil sie „Lippenstift und Rosa“ möge. Insbesondere in linken Szene-Räumen, glaubt Lisa Haring, herrsche ein androgyner Stil vor, der fast ausschließlich maskuline Eigenschaften als erstrebens- und begehrenswert konstruiere.

Weiblichkeit wird mit Überempfindsamkeit verbunden

Woher kommt diese Weiblichkeitsabwehr? Insgesamt hat die LGBTI-Szene, so der Konsens in der Femme-Gruppe, in der alle zwischen Ende 20 und Mitte 30 sind, ein großes Problem mit Sexismus. Entsprechend werde die Performance von Weiblichkeit mit Überempfindsamkeit, Schwäche und normiertem Frausein gleichgesetzt. Zudem würden Care-Arbeit und Weichheit abgewertet.

Auch Maria González Leal fühlt sich nicht in erster Linie der lesbischen oder queeren Community zugehörig. Stattdessen ist sie, die unter dem Namen Body Mary über „Fatshion“ und „Fat Femme Sänger*innen“ bloggt, lieber in fettaktivistischen Zusammenhängen unterwegs. „Mein Schwarzsein und mein Queersein geht mit meinem Fettsein einher“, erzählt sie. „Mein Körper stört eh schon den öffentlichen Blick, weil ich weiße und androgyne Schönheitsideale nicht erfülle.“

[Mehr Neuigkeiten aus der queeren Welt gibt es im monatlichen Queerspiegel-Newsletter des Tagesspiegel - hier geht es zur Anmeldung.]

Die politische Seelenverwandtschaft zwischen „Fat, Femme und Black“ hat in den letzten zehn Jahren zu einer Neuprägung des Femme-Selbstverständnisses geführt. Hier hätten sich insbesondere fette, lesbische und schwarze Frauen hervorgetan, einen radikalen und intersektionalen Feminismus zu entwickeln – von der Autorin Roxane Gay bis hin zur Musikerin Lizzo.

Und hierzulande? Da zeigen Maria González Leal, die in Ostdeutschland aufwuchs, etwa die Komikerinnen Helga Hahnemann „als laute, fette Frau im DDR-Regime“ und Hella von Sinnen Perspektiven des Andersseins auf.

Solange sie in der queeren Szene kein Zuhause finden, ziehen die vier viel Energie aus der Begegnung mit anderen Femmes.

© Gitta Pieper-Meyer

Doch das wird ihnen in Berlin dadurch erschwert, dass es keine festen Begegnungsorte gibt – auch nicht in lesbischen Räumen. „Alteingesessene Lesben haben oft das Gefühl, dass Femmes sie ausradieren“, glaubt González Leal. „Damit einher geht die Unterstellung, dass Femmes überhaupt die Macht hätten, Lesben unsichtbar zu machen.“ Dieses lesbische Misstrauen, da sind sich alle einig, mache es schwer, die angesichts des gesellschaftlichen Rechtsrucks dringend benötigten feministischen Allianzen zu bilden.

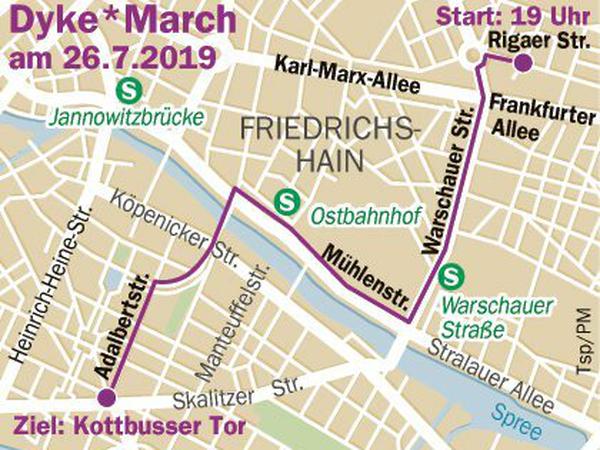

[Dyke*March Berlin, 26.6., 19 Uhr, Start an der Ecke Rigaerstraße/Liebigstraße. Femmes-Gruppen sind unter anderem Femme Buddies at Dyke* March!, Queer Fat Femme Clothing Swap, Femme Fitness Group und Femmily]

Ermutigender als die LGBTI-Szene, findet Feo Brandt, ist das Internet. „Da ich chronisch krank bin, kann ich oft nicht rausgehen“, erzählt Brandt. „Außerdem fühlt es sich extrem gut an, online nur Personen zu sehen, mit denen ich mich identifiziere.“ Brandt definiert sich als fett, trans und nicht-binär – und verweigert sich allen Rollenerwartungen. „Ich will mich dem System nicht beugen und unter lauter dünnen androgynen Menschen untergehen.“

Daher greift Feo Brandt zu Lippenstift, schrillen Klamotten und färbt sich die Haare türkis. „Ich liebe es, Menschen dadurch zu schockieren, dass ich mich auftakele und mir gleichzeitig nicht die Beine rasiere“, lacht Brandt. Manchmal ist Femme offenbar genau dieser Überraschungseffekt, liegt der Störimpuls in der Gendermatrix irgendwo zwischen einem Metallic-lila-Lippenstift und Körperbehaarung.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false