HIV-Hauptstadt Berlin: Das Virus der anderen

„Hauptstadt der Positiven“ nennen manche Berlin: Nirgends werden HIV-Patienten besser versorgt. Zunehmend zieht das „Schöneberger Modell“ Infizierte aus anderen Teilen der Welt an. Die Geschichte eines Flüchtlings.

Hassan, dessen echter Name nicht Hassan ist, hat zwei Optionen: Er kann bleiben – oder sterben. Der zierliche Mann mit den braunen Augen und dem Fünftagebart sitzt in einem Café am Nollendorfplatz in Berlin-Schöneberg. Er ist Mitte 20, „stockschwul“, wie er sagt. Und er ist HIV-positiv.

Hassan ist zum ersten Mal und noch nicht lange in Berlin. In dem nordafrikanischen Land, aus dem er kommt, werden Schwule vom Regime verfolgt und eingesperrt. Hier dagegen kann er sein, wer er ist.

Bei jeder Reise ließ er sich testen

In der Welt ist Hassan ein wenig herumgekommen. Er war in New York, in London, in Helsinki, als Teilnehmer von Konferenzen, auf denen er sein Land repräsentierte, und als Tourist. Bei jeder Reise ließ er sich testen, aus Vorsicht, aus Gewohnheit, wegen des Sicherheitsgefühls. So auch diesmal, bei seinem ersten Besuch in Berlin im vergangenen Herbst. Er ging in eine der vielen Sprechstunden, die es in Arztpraxen, bei queeren Vereinen und Klubs gibt, wo sich jeder anonym, kostenlos und unkompliziert über den Status des Humanen Immundefizienz-Virus in seinem Blut informieren kann. In einem Radius von drei bis vier Kilometern rund um den Nollendorfplatz gibt es viele solche Einrichtungen, etwa bei der Berliner Aids-Hilfe in der Kurfürstenstraße.

Hassan hatte sich nicht viel dabei gedacht. Kurz mal nachschauen, ob alles okay ist im Blut, natürlich würde das Testergebnis negativ sein, war es ja immer gewesen. Doch dieses eine Mal, im Herbst 2014, fiel der Test plötzlich positiv aus.

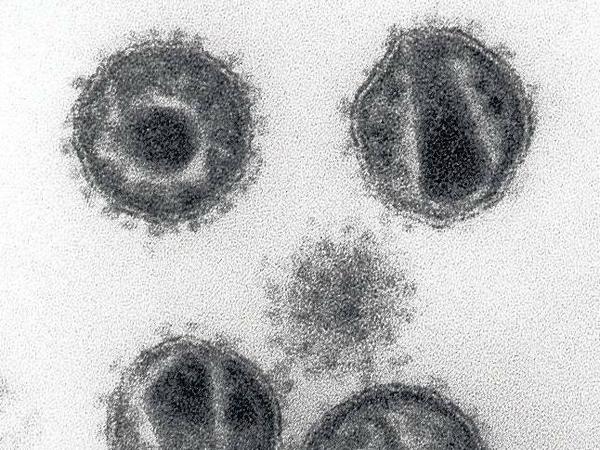

Medikamente ermöglichen ein fast gesundes Leben - eben nur fast

Ein Albtraum. Für jeden Betroffenen, auch heute noch, wo die Forschung so weit fortgeschritten ist, dass Medikamente HIV-Infizierten in Deutschland ein fast normales, fast gesundes Leben ermöglichen. Aber eben nur fast. Früher mussten Infizierte viele Pillen schlucken, inzwischen genügt eine einzige Tablette am Tag. Das Präparat bezahlt die Krankenkasse, es senkt die Erregerkonzentration im Blut derart, dass das HI-Virus im Körper nicht mehr nachweisbar ist. Auch die Ansteckungsgefahr wird deutlich reduziert, wenn auch keinesfalls ausgeräumt. Eine hundertprozentige Heilung gibt es nach wie vor nicht.

Für Hassan ist die Diagnose unmittelbar lebensbedrohend. In dem Land, aus dem er kommt, hätte er wegen der schlechten Gesundheitsversorgung kaum Überlebenschancen. Sein schmales Gesicht deutet schon jetzt darauf hin, dass sich das Virus in seinem Körper stark verbreitet hat, bis vor Kurzem sah er noch wesentlich kräftiger aus. Das HI-Virus bewirkt bei manchen Infizierten einen unkontrollierten Gewichtsverlust, es lässt das Gesicht einfallen, die Hüften werden schmaler.

"Schwule sind bei uns Staatsfeinde"

„Schwule sind bei uns Staatsfeinde“, sagt Hassan. Selbst die schlechten HIV-Medikamente, die das Gesundheitssystem seiner Heimat bietet, könnten ihm verwehrt werden, fürchtet er. Denn Hassan ist auch politisch aktiv, er hat sich dafür eingesetzt, dass seine Landsleute kostenlosen Zugang zu Verhütungsmitteln und HIV-Prävention bekommen. „Condomize“ steht auf einem seiner T-Shirts.

Dass er sich nun selbst angesteckt hat: eine Unachtsamkeit. Mehr will er darüber nicht erzählen.

© Mohamed Amjahid

Seine Infektion machte Hassan zum Flüchtling. Der junge Mann mit dem politischen Traum von einer gerechteren Welt, den engen Röhrenjeans, der Kurzhaarfrisur, dem kleinen roten Koffer, mit dem er angekommen ist – er will, er muss nun in Deutschland bleiben.

In Berlin leben bis zu 18000 Positive

Berlin gilt als Hauptstadt für „positive Menschen“, wie es doppeldeutig heißt. In Berlin, so schätzt das Robert-Koch-Institut, leben bis zu 18 000 HIV-Positive. Jedes Jahr werden rund 500 neue Fälle diagnostiziert, davon bis zu 170 mit fortgeschrittenem Immundefekt. Die hiesige LGBTI-Szene – also die Lesben, Schwulen, Bi-, Trans- und Intersexuellen der Hauptstadt – hat über Jahrzehnte mit spezialisierten Arztpraxen, Selbsthilfegruppen, Begegnungsräumen, Cafés und Hilfsorganisationen eine Infrastruktur und Lobby aufgebaut, die HIV-Patienten ein möglichst langes und schmerzarmes Leben ermöglicht.

Am wichtigsten aber ist die Akzeptanz. Menschen, die mit dem Virus leben, werden in Berlin weit weniger diskriminiert als anderswo in Deutschland – und am wenigsten am Nollendorfplatz in Schöneberg, so versichern es alle, die sich auskennen, denn hier liegt der HIV-Mittelpunkt Berlins. Bei einer der vielen Aids-Galas, die in der Stadt regelmäßig stattfinden, brachte es ein Besucher auf die Formel: „Ich bin positiv, und das ist auch gut so.“ Nur weil er das Virus im Blut trage, fügte er hinzu, müsse er nicht seine positive Haltung zum Leben aufgeben.

Zunächst wütet das HI-Virus in seinem Körper

Hassan ist im Herbst 2014 noch nicht an diesem Punkt. Das Virus wütet in seinem Körper, er braucht dringend eine Aufenthaltserlaubnis, seine ganze Lebenssituation deprimiert ihn. Die Ungewissheit, was rund eine Woche nach dem überraschenden Testergebnis die richtige Entscheidung ist, scheint ihn förmlich zu zerfressen. Am Alexanderplatz verpasst er die U2, der Zug steht auf dem Gleis, doch Hassan kann nicht rennen. „Ich fühle mich schwach“, sagt er atemlos.

Zwischendurch, nachdem er den ersten Schock verarbeitet hatte, versuchte Hassan sich abzulenken, so gut es ging. Berlin bietet genug Möglichkeiten dafür. In einer Bar traf er einen anderen jungen HIV-Positiven, wie er selbst aus Afrika, der ihm seine Geschichte erzählte. Hängen blieb bei Hassan, dass sein neuer Bekannter nach der Ankunft in Berlin nur zwei Monate gebraucht hatte, um einen schwulen deutschen Rentner zu heiraten. „Zwei Monate! Ich habe in 20 Jahren noch nicht mal eine gescheite Beziehung hinbekommen!“ Zwar ging die Ehe auseinander, aber die beiden blieben Freunde. Hassans Bekannter wohnt nun in einem schönen Apartment in Schöneberg, die Miete zahlt sein Ex-Mann.

Kann eine Zweckbeziehung die Lösung sein?

© Mohamed Amjahid

Die Geschichte geht Hassan nicht mehr aus dem Kopf. Sein Bekannter hatte das Glück, einen netten, älteren Schwulen zu finden – ein Fall, der gar nicht so selten ist, wie Szenekenner bestätigen. Es ist ein für beide Seiten günstiges Arrangement, gegenseitige Liebe und Fürsorge manchmal durchaus inklusive. Hassans Bekannter hatte das Handicap der Infektion und den Vorteil der Jugend, sein Ex-Mann den Nachteil des Alters und die Vorzüge einer gesicherten Rente.

"Ich bin auch Migrant. Ich weiß, wie du dich fühlst"

Als Hassan im Herbst 2014 zum ersten Mal einen Sozialarbeiter kontaktiert, unweit vom Nollendorfplatz im Café Einstein, sieht der ihm tief in die Augen. „Ich weiß, wie du dich fühlst“, sagt er, „ich bin auch Migrant.“ Der Sozialarbeiter kommt aus Skandinavien, in der Szene ist er bekannt, er wird Infizierten von der Berliner Aidshilfe als erster Ansprechpartner empfohlen. Im Gespräch mit ihm wirkt Hassan abwesend, seine Augen sind glasig, man ahnt, welche Gedanken in seinem Kopf herumspuken. Er ist jetzt zehn Tage in Berlin. Sein ursprünglich geplanter Rückflug steht an, er hatte ihn noch vor dem Test gebucht.

„Hauptsache, du bringst dich nicht um“, sagt der Sozialarbeiter ernst. „Wir wollen nicht umsonst arbeiten.“ Er spricht aus Erfahrung. Die Suizidrate ist unter Menschen mit HIV drei bis vier Mal höher als in der Gesamtbevölkerung, besonders kurz nach der Diagnose ist der psychische Druck enorm. „An diese Möglichkeit habe ich noch nicht gedacht“, antwortet Hassan leise, nach langem Schweigen. Etwas verhalten verspricht er, am Leben zu bleiben. Nicht nur das Wissen um seine Infektion bedrückt ihn, er fängt jetzt auch an, sich Sorgen um seinen Aufenthaltsstatus zu machen. Eine HIV-Infektion ist in der EU kein Asylgrund.

Der zweite Test ändert nichts am HIV-Status

Auch beim zweiten obligatorischen Test ändert sich nichts an Hassans HIV-Status. Zwar liegt die Fehlerquote bei Bluttests unter 0,01 Prozent, trotzdem ist ein Sicherheitscheck üblich, um auszuschließen, dass Blutproben oder Etiketten vertauscht wurden oder die digitale Datenübertragung fehlerhaft war.

Während allmählich sein Touristenvisum abläuft, geht Hassan in jenen Wochen immer wieder derselbe Satz durch den Kopf: „Vielleicht werde ich meine Familie nie wiedersehen.“ Der gebuchte Rückflug ist inzwischen verfallen, Hassan muss eine Entscheidung treffen, für oder gegen Berlin. Was soll aus seiner Mutter werden, aus seinen zwei kleinen Schwestern?

Asylantrag in den Händen, Tränen in den Augen

Als sich Hassan schließlich entscheidet, findet er sich auf einer Metallbank in der Zentralen Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber wieder, mit einem Asylantrag in den Händen und Tränen in den Augen. Am liebsten will er wegrennen. Als er die Toilette aufsucht, sitzt auf dem Klo ein anderer Flüchtling, der einzelne Zigaretten verkauft. Er weiß, was die Menschen hier brauchen. Die Zigarette beruhigt Hassans Nerven, aber sie vertreibt seine Depressionen nicht.

© Mohamed Amjahid

Einen Tag nach dem Termin in der Asylbehörde schnappt Hassan nach Luft, er fühlt sich schwach, lustlos, fertig. Die Virenbelastung seines Bluts ist hoch, Hassans Testprotokoll weist den Wert 130 000 aus. Schon ab 100 000 gilt die Konzentration von HIV im Blut als gefährlich, auch weil sie jenseits dieses Werts exponentiell steigt. Hätte Hassan mit dem Arztbesuch noch länger gewartet, wären auf seinem Körper die typischen schwarzen Flecken aufgetaucht, die ein Indiz sind für den Zusammenbruch des Immunsystems. Das Virus legt dann die weißen Blutkörperchen still, jede sonst harmlose Infektion kann den Körper nun weiter schwächen, die Organe angreifen. Der Tod kann Jahre, aber auch nur Monate entfernt sein.

Die Präparate bringen ihn nur langsam auf die Beine

Hassan nimmt nun Präparate ein, die ihn langsam wieder auf die Beine bringen. Er muss drei Tabletten am Tag schlucken, da sein Körper für die Universalpille noch nicht bereit ist. Er hat Beschwerden, Schmerzen in den Knochen, Probleme mit der Verdauung, unreine Haut. Aber es geht ihm langsam besser.

Von Zweckbeziehung zur Liebeshochzeit?

Er denkt nun öfter an die Liebe, die in seinem Leben fehlt. Hassan sehnt sich nach Zuneigung, nach jemandem, der ihm zuhört, ihn tröstet. Warum, fragt er sich, sollte eine Zweckbeziehung zu einem wohlhabenden Deutschen nicht wirklich in eine Liebesheirat münden? Für Hassan lägen die Vorteile auf der Hand: Geld, Sicherheit, eine eingetragene Partnerschaft, ein Aufenthaltstitel, das Ende des Lebens als Flüchtling. Sicher hätte er keine schlechten Chancen. Junge, gutaussehende, nicht weiße Männer können sich im schwulen Berlin ihre Partner aussuchen – jedenfalls, wenn es um Sex geht.

Hassan weiß, dass viele Männer nur auf der Suche nach „Frischfleisch“ sind, nicht nach einer Beziehung. Kürzlich, erzählt er, sei er am U-Bahnhof Nollendorfplatz von zwei älteren Männern angesprochen worden, beide um die 50 und gut gekleidet. „Dreier? Bare?“, fragten sie. Gruppensex ohne Kondom. Hassan lehnte ab. Es ging bei dem Angebot nicht einmal um käuflichen Sex. Auch wenn die Männer vielleicht ein paar Zehner als Trinkgeld spendiert hätten, war ihre Ansprache eher als Flirt-Strategie zu verstehen, in Berlin ist diese Direktheit bei manchen üblich.

Ziehen sich nur noch die Spießer ein Kondom über?

Seit Aids nicht mehr unbedingt tödlich endet, ziehen nur noch Spießer ein Kondom über – diese Haltung ist, zumindest in Teilen der Berliner Szene, verbreitet. Die steigenden HIV-Infektionsraten sind ihr Ergebnis (hier geht es zum aktuellen "Epidemiologischen Bulletin" des Robert-Koch-Instituts zu HIV-Infektionen). Laut einer Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung benutzen zwar 62 Prozent der Deutschen grundsätzlich ein Kondom, im Vergleich zu nur 23 Prozent im Jahr 1988.

© picture-alliance/ dpa

Immerhin zehn Prozent der befragten homo- und heterosexuellen Männer verwenden jedoch auch bei wechselnden Partnern explizit keine Kondome. Laut einer Studie des Robert-Koch-Instituts und der Forschungsgruppe Public Health des Wissenschaftszentrums Berlin sind in deutschen Großstädten zwischen zehn und zwölf Prozent der homosexuellen Männer im Alter zwischen 20 und 59 Jahren HIV-positiv, die Infektionsrate liegt damit vier bis fünf Prozent höher als außerhalb der Großstädte. Zudem ist in Berlin der Anteil schwuler Männer an der Gesamtbevölkerung etwa sechs Mal so hoch wie im Bundesdurchschnitt, rund 80 000 Homosexuelle leben hier.

In Berlin kann man noch Spaß haben - glauben viele

Im prüden New York, das glaubt man im schwulen Berlin zu wissen, findet Sex unter Homosexuellen seltener als früher außerhalb des Ehebetts statt. In Berlin dagegen kann man noch Spaß haben. Auf den schwulen Dating-Plattformen tummeln sich viele Touristen, die von der deutschen Hauptstadt schwärmen. Galt in den 90er Jahren eine HIV-Diagnose noch als das Ende des Sexlebens, sehen das Teile der schwulen Community heute lockerer. Es hat sich ein Code etabliert: Wer nicht ausdrücklich nach Safer Sex fragt, ist selber schuld. HIV-Positive können mit Medikamenten den Virenanteil in ihrem Blut so weit senken, dass auch die Ansteckungsgefahr um bis zu 96 Prozent sinkt, wie Forscher der Universität North Carolina herausgefunden haben. Andere Wissenschaftler gehen noch weiter: Wer die Pille nehme, könne das Virus nicht mehr weitergeben, erklärte ein Forscher-Team aus Toronto.

Ungeschützter Sex bleibt ein Risiko

Während die Wissenschaftler noch diskutieren, bleibt ungeschützter Sex weiter ein Risiko, gerade bei Infizierten, die von ihrer Ansteckung noch nichts wissen. Sind HIV-Positive über ihren Status im Bilde, machen sie sich mit ungeschütztem Sex sogar strafbar. Der Fall der Sängerin Nadja Benaissa, ehemaliges Mitglied der Girlgroup „No Angels“, schlug in den deutschen Boulevardmedien vor fünf Jahren große Wellen. Ein Mann hatte ihr vorgeworfen, ihn absichtlich angesteckt zu haben. Die Sängerin wurde öffentlich als HIV-positiv geoutet, das Amtsgericht Darmstadt verhängte eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren. Infizierte befinden sich in einer schwierigen Lage, moralisch wie juristisch.

Flüchtling und schwul - die Probleme sind groß

Für HIV-Positive wie Hassan kommen die Schwierigkeiten hinzu, die es mit sich bringt, Flüchtling und schwul zu sein. Wer würde in dieser Lage gerne nach Halberstadt in Sachsen-Anhalt abgeschoben werden, wo es kaum ein schwules Leben gibt? Wer möchte in einem Heim in Marzahn geoutet werden, wenn vor der Tür Rechtsextreme stehen? Hassan steht mit seinem Fall als Beispiel für eine Entwicklung, die sich seit einigen Jahren in der HIV-Community abzeichnet: Immer mehr Menschen kommen von außerhalb in die „Hauptstadt der Positiven“, weil sie hier ein Leben führen können, das ihnen anderswo verwehrt bliebe.

"Schwarze Witwen" als HIV-Positive

Gleichzeitig finden sich in Berlin auch immer neue Typen von HIV-Positiven, auf die sich die Stadt neu einstellen muss. Etwa auf die drei Frauen, die in einem kargen Wartezimmer der Berliner Aidshilfe sitzen. Sie sprechen nur Russisch und unterhalten sich nicht gerne mit Menschen, die sie nicht kennen. Dennoch kursiert ihre Geschichte in der HIV-Community. Nach außen wirken die Frauen, als hätten sie mit dem Leben abgeschlossen. Blau-grüne Augen, schwarze Kopftücher, die zwei Kinder an der Seite der Frauen sind auffällig ruhig, förmlich narkotisiert. Sie kommen aus dem Nordkaukasus, sind mehr als 3000 Kilometer weit nach Berlin geflohen. Man erzählt sich, dass sie Medikamente gegen ihre HIV-Infektion anfangs ablehnten, weil nur Gott entscheide, was in ihren Adern fließe. Warum sie überhaupt hier sind? Die Sozialarbeiter haben ihnen die Frage gestellt, aber keine befriedigende Antwort erhalten.

„Schwarze Witwen“ werden die Frauen genannt. Ihre Männer sollen Dschihadisten gewesen sein, die in Syrien für den „Islamischen Staat“ gestorben sind. Die Witwen flohen Richtung Westen, mit dem Virus ihrer Männer im Blut. „Sie haben teilweise den Riemen gehalten, während sich ihre Männer Heroin spritzten“, sagt einer, der selbst aus dem Nordkaukasus stammt und in Berlin als ehrenamtlicher Sozialarbeiter tätig ist. Die IS-Kämpfer erzählten ihren Frauen, dass sie muskelstärkende Medikamente für den „Heiligen Krieg“ einnehmen müssen. Die Heroinspritzen wanderten von einem Dschihadisten-Arm zum anderen. Abends schliefen die Männer im Ehebett mit ihren Frauen, dann zogen sie in den Krieg, sie verschwanden. Zurück blieb das Virus, mit dem die Männer ihre Frauen infizierten und die Frauen ihre Kinder. Nun sitzen drei Witwen in einem Berliner Wartezimmer, geflohen vor Rachedrohungen und staatlicher Willkür im Nordkaukasus. Sie haben noch nicht genau verstanden, was passiert ist, sagt der kaukasischstämmige Helfer.

Die Ärzte müssen erklären: Was ist HIV überhaupt?

Die Ärzte und Sozialarbeiter vom Nollendorfplatz müssen solche Geschichten erst einmal verdauen. Sie müssen den Witwen erklären, was HIV und Aids überhaupt sind, dass ihre Männer möglicherweise nicht als Märtyrer im Gotteskampf, sondern an einer Immunschwächekrankheit gestorben sind. Die Witwen senken den Blick, wenn sie vor der Praxis an den Schwulenbars vorbeilaufen. Mittlerweile haben sie ihr Schicksal akzeptiert, sie nehmen die Medikamente ein, die ihre Schmerzen lindern und vor allem den Kindern helfen.

Sexarbeiterinnen, Vergewaltigungsopfer und Drogenabhängige sprechen regelmäßig vor in den Hilfsinstitutionen rund um den Nollendorfplatz, den Umgang mit unterprivilegierten Milieus ist man hier gewöhnt. Zunehmend aber finden sich unter den HIV-Positiven auch kriegstraumatisierte Menschen, Flüchtlinge, die bitterarm sind, die mitunter radikalisierten Milieus nahestehen, wie die Witwen. Die HIV-Infrastruktur, die in Berlin überwiegend von und für Homosexuelle aufgebaut wurde, muss die schwule Community inzwischen mit gänzlich anderen Bevölkerungsgruppen teilen.

Was empfinden Schwule beim Anblick verhüllter Frauen?

Mitunter bringt das Konflikte mit sich. Niemand weiß genau, was im Inneren der gottesfürchtigen Witwen vor sich geht, wenn sie gesenkten Blickes an den Schwulenbars vorbeilaufen. Und was schwule Patienten beim Anblick verhüllter Frauen in den Arztpraxen am Nollendorfplatz empfinden. Als die Witwen einmal im Wartezimmer ihren Gebetsteppich ausbreiten wollten, begehrten einige der „alteingesessenen“ Patienten auf: Es könne nicht sein, sagte ein Mann, dass „diese Frauen“ überhaupt Hilfe „von uns“ bekommen. Doch auch wenn es vereinzelt Berührungsängste zwischen den Milieus gibt, scheint das Zusammenleben der HIV-Positiven am Nollendorfplatz im Großen und Ganzen zu funktionieren.

So funktioniert das "Schöneberger Modell" der HIV-Therapie

© Mohamed Amjahid

Das System, das die lebensrettende Therapie bereitstellt, kostet die Krankenkassen und somit die Beitragszahler pro Jahr mehr als eine Milliarde Euro: Krankenpfleger, Apotheken, Labors, spezialisierte Ärzte. Teil dieses Systems ist Siegfried Köppe, ein Berliner Mediziner, der sich auf die Behandlung von HIV-Patienten spezialisiert hat. Köppe trägt eine Retrobrille mit großzügigen Gläsern, dazu einen Pferdeschwanz. Das Herz seiner Praxis am Mehringdamm ist ein leistungsstarker Rechner, der die Blutwerte von Köppes HIV-Patienten speichert. Das Datenarchiv gibt Auskunft, welcher Patient welche Medikamente regelmäßig einnimmt, wie er sie verträgt. Auf der Festplatte des Internisten und Infektiologen Köppe befinden sich die Daten von hunderten Berlinern. „Es werden immer mehr“, sagt Köppe. Der HIV-Facharzt plaudert gerne, obwohl er wegen des Patientenandrangs meist nicht viel Zeit dafür hat.

Praxen, nicht Kliniken kümmern sich um Patienten

Siegfried Köppe ist einer der Gründer des sogenannten Schöneberger Modells: Nicht Kliniken, sondern dezentrale Praxen kümmern sich um Patienten mit HIV oder Aids. Das Konzept, das inzwischen auch außerhalb von Berlin adaptiert wird, wurde ursprünglich aus der Not geboren, sagt Köppe: „Aus der Diskriminierung haben wir eine Lösung gemacht.“ Im West-Berlin der frühen 80er Jahre weigerten sich öffentliche Krankenhäuser oft, HIV-Patienten aufzunehmen, auch im Osten schickten Charité-Mitarbeiter mitunter Infizierte weg. „Wir waren eine junge Gruppe schwuler Ärzte, die diese Diskriminierung nicht akzeptieren wollte“, erinnert sich Köppe. Aus Trotz und aus Neugier spezialisierten er und ein paar Kollegen sich auf die neue Krankheit.

Berlin wird für sein Versorgungssystem gefeiert

Ihre Praxen, die vor allem in Schöneberg liegen, wurden zur ersten Anlaufstelle – und mitunter letzten Chance – für ihre meist schwulen Patienten. Heute gilt das Schöneberger Modell unter Experten als Vorbild, Berlin wird für sein Versorgungssystem von Politikern und Wissenschaftlern gefeiert. (Hier gibt es einen Überblick über die Beratungen der Berliner Aids-Hilfe.) Zentral für das Modell sind die persönliche Beziehung zum HIV-Facharzt, die Vernetzung mit anderen Fachgebieten wie der Orthopädie, gut ausgestattete Praxen mit speziellen Laboratorien, Apotheken mit entsprechenden Medikamentenvorräten sowie die stabile Finanzierung über die Krankenkassen.

Auch Hassan ist Patient in Köppes Praxis – „ein sehr angenehmer“, wie sein Arzt sagt. Es gebe da auch ganz andere Fälle, sagt Köppe, solche, mit denen man immer wieder über ihre Gesundheit sprechen müsse, weil sie sorglos oder gleichgültig seien, weil sie sich selbst und andere in Gefahr brächten. Bei manchen Patienten muss Köppe viel Zeit in Gespräche investieren. Etwa um zu erklären, dass gegen einvernehmlichen Sex mit mehreren Partnern zwar nichts einzuwenden sei, dass ein Kondom beim Gruppensex aber nur denjenigen schütze, der es trägt. Wechselt er es nicht, können sich die passiven Sexpartner über das Präservativ gegenseitig anstecken. „Sex gehört zu dieser Stadt“, sagt Köppe, bloß fehle es in Berlin manchmal an praktischen Informationen zum HI-Virus und seinen möglichen Ansteckungswegen. Wo sich die Sexkultur weiterentwickle, müsse sie aber unbedingt von der entsprechenden hygienischen Sensibilisierung begleitet werden.

Nur mit Toleranz gewinnt man das Vertrauen der Patienten

Toleranz gehört für Köppe zum Geist Berlins. Nur mit dieser Haltung kann er als schwuler Arzt das Vertrauen seiner Patienten gewinnen, denn autoritäre Medizin, sagt Köppe, erzeuge oft nur Verweigerung. Dennoch gebe es natürlich auch Patienten, die nerven. Zum Beispiel solche, die ihre Erkrankung in Gottes Hände legen, was bei Christen genauso vorkommt wie unter Muslimen. Oder andere, die sich ständig neue Krankheiten einfangen – Berlin ist zum Beispiel auch Deutschlands Chlamydien-Hauptstadt. In den Berliner Darkrooms und Clubs werde man immer unvorsichtiger, sagt Köppe. „Vor der Jahrtausendwende hatte ich jedes fünfte Jahr einen Fall von Syphilis. Heute sind es zwei Patienten – pro Tag.“

Ungeschützter Sex ist zunehmend verbreitet

Ungeschützter Sex ist unter Homo- wie Heterosexuellen in Berlin zunehmend verbreitet. In manchen Teilen der schwulen Szene ist „Bareback“, also der Sex ohne Kondom, etwa seit dem Jahr 2000 sogar zur Regel geworden. Damals war der Aids-Schock gerade verdaut, die Krankheit hatte ihre Bedrohlichkeit verloren, sie endete nicht mehr unbedingt tödlich.

Das Schöneberger Modell ist effektiv, aber nicht von allen wird es auch angenommen. Ein ebenfalls schwuler Kollege hat Köppe die Geschichte von einem infizierten Patienten erzählt, der sich nicht weiter behandeln lassen wollte, als er von der Homosexualität seines Arztes erfuhr. Aus religiösen Gründen könne er die „Praxis des Schwulen“ nicht mehr besuchen, erklärte der Mann, der Islam sehe – zumindest nach seiner Auffassung – Homosexualität als Sünde an. Dann ging er. Niemand weiß, was aus ihm geworden ist.

Rassismus innerhalb der schwulen HIV-Community

Nicht nur Homophobie ist ein Problem, Hassan berichtet auch von Rassismus innerhalb der schwulen HIV-Community. Obwohl seine Libido von den Medikamenten oft wie betäubt ist, kommt es vor, dass er im Internet oder in Bars Sex-Partner kennenlernt. Sie sprechen dann vielleicht kurz über ihre Krankheit, bevor sie anonymen Geschlechtsverkehr haben. Es gelten die Regeln der Szene: Ein Kondom steckt immer in der Hosentasche, es muss aber nicht immer zum Einsatz kommen. „Ein Mal, da waren wir gerade fertig, als mich der Typ neben mir im Bett skeptisch angeschaut hat“, erinnert sich Hassan. Ob er das Existenzrecht Israels infrage stelle, fragte ihn sein One-Night-Stand aus heiterem Himmel, ob Hassan als Muslim Attentate gegen die zivilisierte Welt verüben wolle. „Ich habe nur gedacht, dass ich im falschen Bett liege“, sagt Hassan.

"Als ob ich mit Pegida flirte"

Szenen wie diese kommen immer mal wieder vor. „Das fühlt sich dann an, als ob ich mit Pegida flirte“, erzählt Hassan. Manchmal wird ihm vorgeworfen, Afrikaner hätten das HI-Virus überhaupt erst in den Westen gebracht. Ein absurder Vorwurf, Hassan weiß es. „Berlin braucht mich nicht, um Aids-Hauptstadt zu sein“, sagt er. Er fängt manchmal an zu weinen, wenn er sich an solche ungerechten Vorwürfe erinnert. Es tue weh, sagt er, wenn andere HIV-Patienten ihm nicht mit Solidarität, sondern mit Feindseligkeit begegnen.

Hassan ist noch nicht sicher, was er vom Schöneberger Modell halten soll. Die Zeiten der medizinischen Diskriminierung, als HIV-Patienten von Ärzten abgewiesen wurden, sollten eigentlich vorbei sein, sagt er. Doch wer keine Papiere und keinen Aufenthaltsstatus hat, kommt in Berlin auch heute schwer an einen Therapieplatz, weswegen Experten einen runden Tisch zu dem Thema fordern. Auch fehlen in den HIV-Institutionen oft Dolmetscher, die etwa in Australien und den USA viel routinierter eingesetzt werden. Die vielen internationalen Konferenzen, die Hassan zum Thema sexuelle Aufklärung und HIV besucht hat, beeinflussen seinen Blick auf das deutsche Gesundheitssystem.

"Es gibt immer zu wenig Zeit um über Probleme zu sprechen"

„Es gibt immer zu wenig Zeit, um über meine Probleme zu sprechen“, sagt Hassan. Das treffe nicht nur auf die meisten deutschen Ärzte zu, sondern auch auf Behörden und zum Teil auf Hilfsorganisationen, die sich um das Thema HIV kümmern. „Die Menschen hier sind oft distanziert und unpersönlich“, findet Hassan. Nur wenige sprächen Englisch. Nicht erst seit Hassan mehrfach von Sekretärinnen und Sachbearbeiterinnen darauf hingewiesen wurde, dass in Deutschland bitte Deutsch zu sprechen sei, lernt er mit Hochdruck die Sprache. Noch aber bräuchte er eine englischsprachige Selbsthilfegruppe, die er in Berlin nicht findet. Er hat großen Gesprächsbedarf, der meist ungestillt bleibt. Bei einer Beratung wurde ihm in gebrochenem Englisch versichert: „Du kommst schon irgendwann, irgendwie klar mit deiner Infektion.“ Als Hassan das erzählt, seufzt er laut. Er fühlt sich allein mit seinen Gefühlen.

Heute, nach sechs Monaten in Berlin, entspricht Hassans Gesicht wieder den Proportionen seines Körpers. Er fährt Fahrrad, geht ins Kino, besucht Sportveranstaltungen, wohnt wieder innerhalb des S-Bahn-Rings. Hassan kann wieder häufiger lächeln. Und er hat einen Mann kennengelernt, den er regelmäßig trifft, keinen Rentner zum Heiraten, einfach nur einen netten Typen.

Die beste Nachricht aber hielt er neulich in den Händen: „Nicht mehr nachweisbar“, stand auf dem Laborprotokoll. Die HIV-Konzentration in Hassans Blut ist unter 50 gesunken.

Dieser Beitrag ist gedruckt in der Tagesspiegel-Samstagsbeilage Mehr Berlin erschienen.

Mehr über LGBTI-Themen gibt es auf dem Queerspiegel, dem neuen queeren Blog des Tagesspiegels, den Sie hier finden. Twittern Sie mit unter dem Hashtag #Queerspiegel – zum Twitterfeed zum Queerspiegel geht es hier.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false